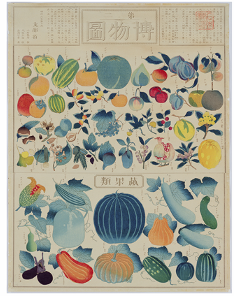

現在從本鄉三丁目出站,走進東京大學,一般遊客可自由進出東大校園,有許多熱門景點可供遊歷。例如,逛逛校園內的三四郎池,觀賞秋天金亮成排的銀杏樹,或者拜訪安田講堂(及其樓下的學生食堂)。在1897年以前,東大植物學的學生也在本鄉校區上課,直到1897年後才轉移至小石川植物園內。學校畢竟是授業之所,許多地方是遊客進不去的。諸如電腦教室、圖書館、實驗室、標本庫房等擁有設備的地方,遊客大概還是不得其入。植物學重視細微觀察、注意生育地的現場、講究植物與人的直覺,這些看來好像都不需要太高的成本?但不可諱言的,在大學的植物學「知識」,從來不是平民之學,研究需要許多設備:貴重的顯微鏡、實驗研究設備、越洋購買來的昂貴植物圖鑑、手工上色的彩本書、還有幾乎無法取代的標本等等,這些都不是靠一己之力能夠獲得的資源。

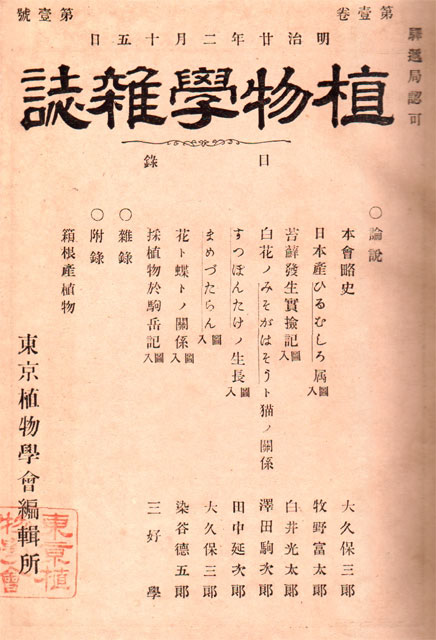

出處:國立公文書館線上資料

出生於1862年土佐國高岡郡佐川村的牧野富太郎,比早田文藏大12歲。牧野家境富裕但父母去世的早,由祖母毫無保留的愛扶養他長大。小學時,他在學校看到文部省的博物掛圖,開始對植物學感到興趣。然而,其他的學業無法吸引他,無法讓他有意繼續修業之路。自願退學後,他開始獨立學習。透過博記《重訂本草綱目啟蒙》、《救荒本草》等書,不斷地植物採集,專注且大量地吸收本草學、植物學知識。不論是山野間生物的繽紛盎然,或是書本內宛如無窮星斗的知識,對他都充滿了吸引力。

江戶末期到明治維新的轉換期,是日本價值觀變動劇烈的時代,同時也是充滿希望的時代。這些時代特色,映照到土地上的人們,每個人都宛如是夜空中無法取代、閃閃發亮的星。這之中的許多有趣的博物學者,也都在這個時代誕生。伊藤圭介是這樣,田代安定是這樣,南方熊楠是這樣,牧野富太郎,也是。

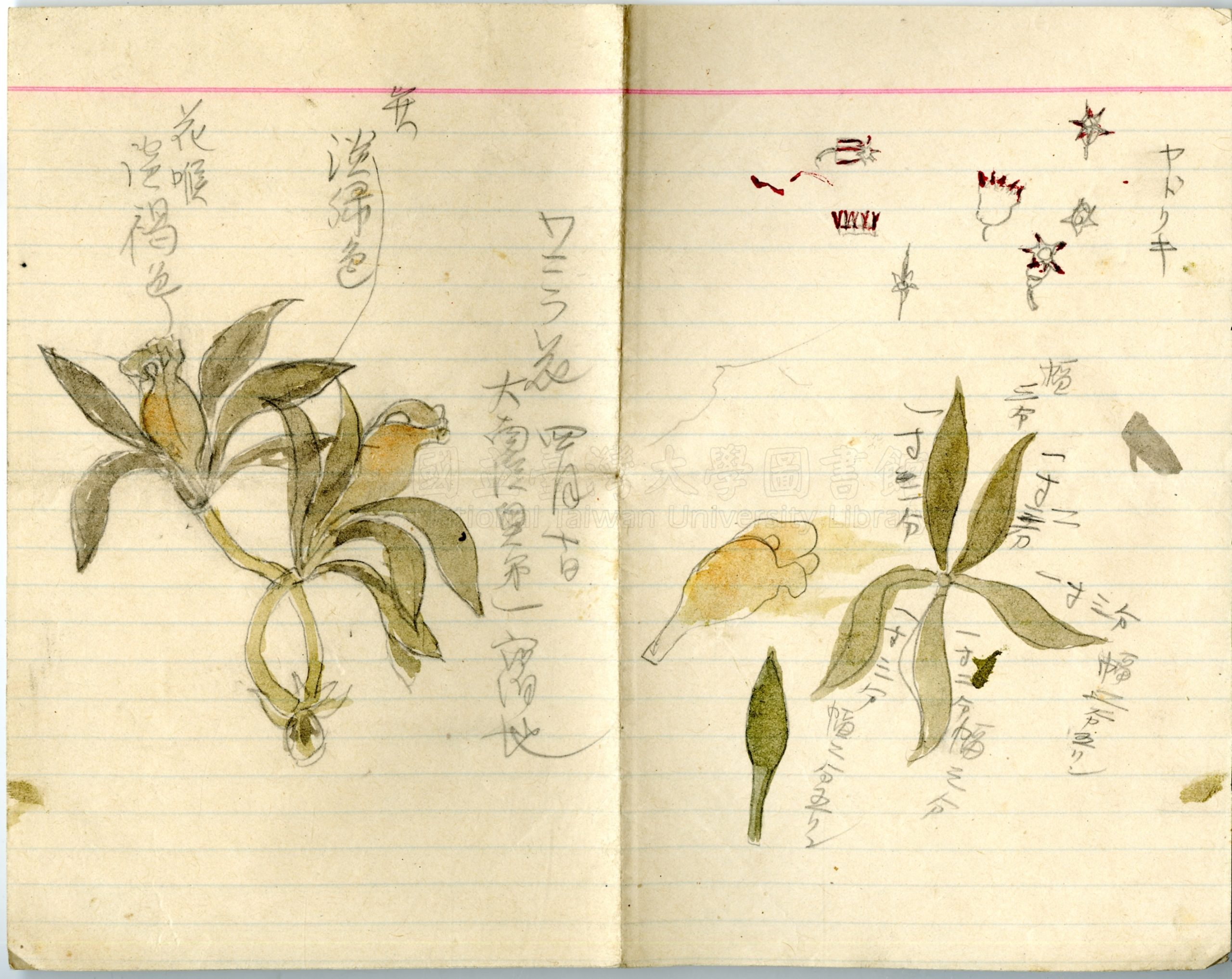

出處:臺灣大學「田代安定文庫」,〈澎湖島巡回日記〉卷三

當時的日本,還沒有靠日本人「自力完成」的植物誌。各方面還在苦苦追趕西方,現代化各領域基礎尚未完備,但同時破除階級的事物百出。是壓抑,也充滿希望。這是有趣的時代,屢屢綻放出人意表、百花齊放的星火。傳統的階級觀尚未消失,新的階級正在奮起。擁有身份地位的、階級沒落的,或者毫無特殊身份的人,已經無法化約成過去無名的小人物。他們的成長的過程中「出会い」(遇見)的人,多元、異質、繽紛且對時代充滿抱負,養成知識的教育系統來源也不同,再加上尚未被齊一的學制和學校規訓制約,人的樣態多元。其「活潑」,或者說「暴走」的程度,可能是現今被學院體制分工細緻化如寇蟻的我們,難以想像地有趣吧。

而從未在體制內受到規訓內的牧野,雖然一直在東大悠遊在自己的植物世界, 但最終還是觸發了矢田部對他的不信任神經。

眼看著學院內的人追趕不上牧野對植物學的狂放激昂,牧野論文頻出。1890年,矢田部下令,禁止牧野再進出植物學教室。(牧野並非矢田部驅逐的第一人,但這又是另一個故事了……)雖然不久矢田部隨即失勢,後來又意外喪生,使得牧野短暫離開幾年後又被繼任的松村任三迎回東大,擔任助教。

雖然「爛漫」戲劇中沒有演到早田登場,不過卻有許多牧野與早田的老師松村任三的對場戲。(松村就是為紅檜命名的學者,不過這件事在這裡不是重點)。早田就是在牧野這段擔任助教時期,進入東大就讀。

而我第一次讀到這些牧野的「豐功偉業」,其實不是上面這一段故事。是來到殖民地臺灣工作的植物學相關人士,遇到1909年牧野「再度」與體制發生衝突,導致牧野再次休職,東大植物學人心惶惶。史料上的語氣,節制低調,但藏不住似乎有種「啊!又發生了。」、「看能不能去幫忙緩頰緩頰吧。」的暗示。我這才開始對東京帝國大學到底發生什麼事?牧野這個人做了什麼?發生興趣。