追溯上面的前情,我才恍然大悟。原來過去,帝國知識的殿堂,是如此地門禁森嚴,人們在其中來來去去,高潮迭起,絕對不是從論文上去認識這樣的簡單。

牧野被驅逐,最大的損失就是無法再細細地觀察各地蒐集來的植物標本。不論是象徵知識的崇高精神面,還是實際上真的耗費許多金錢、數以萬計的人力才蒐集到的植物,各種意義上都是貴重的,這些植物標本存放的場所,的確是「尊貴」的宮殿。因此原則上不對「他人」開放,甚至還可下令他人「禁止進入植物園」,屢屢都代表權力的杖柄在這個場域不斷揮灑。

然而,從相對的立場來看,牧野本身也代表時代下的衝突又特殊的角色。被老師趕出去,又被其他老師救回來,高聳象牙塔內建位階性的尊貴體質,遇上開放的氣氛。日本植物學在牧野的時代,某程度體現日本植物學與西方植物學之間競爭又窘迫的高壓鍋爐,人們在其中為之沸騰,也為之神經衰弱,牧野一定是充滿其他人無可取代的能力啊。即使至今學院內依然是充滿高度權威與權力施展之所,但我們仍是難以想像,牧野早在一百多年前,數次進出東大的「事蹟」,這在當時是多麼令人震驚且印象深刻,成為那一個時代的日本植物學相關人士都知道的「偉大故事」。

而牧野的經歷,不僅如此,1896年帝國議會贊助東京帝國大學來臺灣調查,牧野也是其中一員。

東大植物學科派來一共三人:助手牧野富太郎、大學生大渡忠太郎和園丁內山富次郎一起來臺。三人在1896年10月底抵達基隆,分兩組在臺灣活動,內山與牧野一組,大多足跡在北臺灣,例如基隆、臺北、大稻埕、淡水、芝山岩及士林等,最南抵達新竹。而大渡則除了北部外,另前往臺灣南部及澎湖離島。

出處:東京大学農學生命科學圖書館館藏

在這次調查中,大渡和牧野都採集了許多臺灣植物。這時的日本人初來乍到臺灣,對臺灣環境仍不夠熟悉,沒有辦法迅速撰寫太多論文發表植物新種。牧野在這次採集最知名的植物之一,是在新竹之旅中採集到一種「竹子」。竹子幾乎可以算是亞洲的象徵物,在東亞種類眾多,其意義不僅是科學上的,更具有歷史、文化、經濟上種種不同的深遠影響。長期關心植物歷史文化的牧野,對竹類本來就有很大的研究興趣。出身四國土佐,前往東京打拼的他,敏銳感官早已讓他得知,同一物種在各地有著巨大差異性。牧野與大渡這輩人,是日本傳統學問過渡到西方知識特別的一輩,他們並沒有立刻擁抱西方科學,拋棄江戶以來日本博物學傳統,從未放棄本草學帶給他們的影響,不斷認真紀錄各地方的植物方言,還有相似植物的不同用途與稱呼。

竹子各類用途和竹林景觀,是日本文化風景中最重要的元素之一。任誰都忘不了嵐山,充滿靈氣又清爽直聳的竹林小徑吧。日本畫內的竹姿態、各類竹製品、竹林風景、庭園使用的竹垣、圍籬與竹窗……,數不盡的「竹日本」在其中。一直是日本竹類研究專家的牧野,不僅進行科學性的研究竹類,也非只是碰巧採集到臺灣的竹子。其實日本竹類學名與和名大多是牧野整理的,他不斷修訂日本及東亞相關竹類學名,散見於《植物學雜誌》、《植物研究雜誌》,被奉為是日本竹類研究的圭涅之一。

牧野在1896年的新竹採集竹子標本後,第一次出現的鑑定紀錄是在1906年東大出版的《臺灣植物總覽》中。松村與早田將這份牧野採集的標本,鑑定成一種已有學名的竹子(Phyllostachys bambusoides)。直到1916年,早田又再次檢視這份標本,將之發表為新種,並將種小名命為Makinoi(Phyllostachys makinoi)」。這就是現在臺灣人無所不知的「桂竹」的由來。

在這份命名中,還有另一個有趣之點。早田並不是一位任意將種小名獻給無故之人的人,選用種小名makinoi,絕對不是「巴結」比他「更早」進入東大的牧野。尊重採集者的早田,最常使用的選擇,就是將採集者「入名」。早田的科學命名,恰巧對應到牧野對日本竹類分類與文化上的貢獻,相輔相成,桂竹作為臺灣植物發展與牧野富太郎的交會點,頗具有臺灣史的意義。

而「爛漫」劇情中,牧野被臺灣愛玉拯救的故事,其實並沒有在真實歷史上發生。事實上,牧野並沒有抵達臺灣中南部,歷史上的臺灣愛玉雖是由牧野發表,但其實並不是牧野採集的。

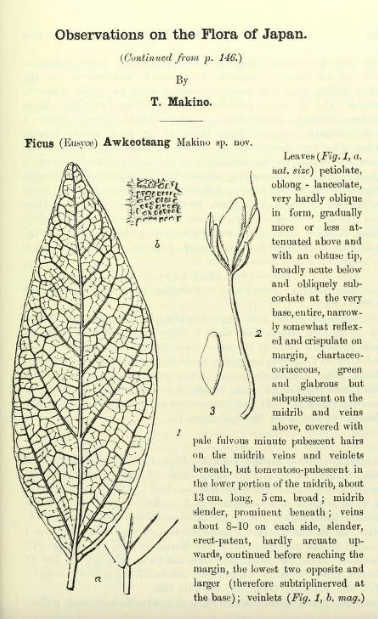

牧野所獲得的愛玉子,乃是因田中芳男的給予而取得。牧野在1904年整理相關榕屬(Ficus)論文時,一併發表出同為榕屬的愛玉學名。因為這並不是牧野親手採集的植物,加上愛玉的姿態實在特別,為此牧野特地將愛玉的樣貌刊登出來。

牧野對植物的愛是全面性的,他發下宏願是將日本的植物一一調查清楚,因此深究臺灣植物,並非他的人生重點。不過不論是桂竹還是愛玉,可以看到並不僅是科學上有意義的植物,才能得到他的關愛。越是特別,具有文化相關意涵的植物,他越是仔細紀錄,不想漏失。

而不僅是桂竹或愛玉,臺灣還有其他的物種,將因牧野的研究,而與日治時期臺灣的植物研究者牽起一條植物之愛。