帝國與殖民地共同體:奴草三本柱

除了桂竹之外,在日治時期還有一類植物,也常被提到與牧野相關,這個關連現在漸漸被遺忘。

這種植物是日本奴草(ヤッコソウ),是1909年牧野在故鄉高知發現命名的植物,原屬大花草科,直到1911年,牧野認為應該另外獨立為奴草科(Mitrastemonaceae),再度重新發表,並為它的形態畫下精美的樣貌。奴草的個性特殊,是寄生植物,其貌不揚,通常依附在殼斗科大樹的根部地底,只有在特定的時節,才會冒出地面。開完花後,又回到不甚顯眼的狀態,沒入地底,只能期待來年再見。如此特殊的植物性格,讓牧野特別珍愛奴草,有些日本人甚至會將奴草作為盆栽,充作室內觀賞,欣賞它的「可愛」。

牧野為這個故鄉植物起草和名,也運用了非常具有地方特色與歷史脈絡的作法。他的想像力無限,將奴草形象擬人化,選用江戶時代武士階級侍者的形象「奴さん」,來作為奴草的名稱,一般人也覺得親切,成為一個不論在歷史和科學上,都與日本文化親近的植物。

.jpg)

出處:高知牧野植物園臉書專頁。

奴草被發現後,在當時被認為是一類只有在日本才有的植物,且又是一個新屬,比新種更加奪人注目。牧野發現奴草不久之後,1912年、1925年的臺灣,竟然也發現了奴草屬的臺灣奴草 (M. kawasasakii)、菱形奴草 (M. kanehirae)。

在臺灣發現奴草的植物學者,分別是大家都耳熟能詳的佐佐木舜一與金平亮三。他們都慎重參考了牧野所繪製的奴草資料,如數家珍地耙梳牧野的發表文獻,並以殖民地/帝國共同擁有分布植物的姿態,在臺灣光榮又認真地介紹他們所發現的奴草。

奴草在臺灣的發現史,也頗有植物學者的「浪漫」,而這次的浪漫主角是佐佐木舜一。當佐佐木發現臺灣奴草時,他是完全不敢相信自己的眼睛,甚至在原地端詳了許久,難以相信自己中了樂透(這是我的誇飾法),在牧野發現不久之後,臺灣竟也看到這類植物。這一次的發現之旅,是佐佐木與川上瀧彌一同在南部出差的旅程,走在前頭的川上,獲知後頭的佐佐木發現奴草,大喜,當晚眾人露宿山中時,共同舉杯,慶祝如此重要又特別的植物發現,歡樂暢飲(當然是喝酒!)

由於奴草生長的方式與形態都太過特殊,其他日本殖民地沒有類似植物,在當時世界其他地方也尚未發現。因此,日本奴草、臺灣奴草和菱形奴草,作為日本帝國的「奴草三本柱」,成為日本與臺灣之間,介紹帝國植物學重要的案例。

始政三十年 (1925年) 紀念展覽會時,臺北植物園甚至特地將臺灣奴草以實際盆栽的方式展出。想來,應該是很認真,不辭辛勞地去山裡挖來展示的。

出處:林業試驗所標本館(TAIF)典藏玻璃底片

理科男也有心事

隨著「爛漫」的劇情告結,100年前日本植物學家力挽狂瀾的華麗時代,重新被注意。與牧野富太郎相關的植物園與地方城市高知,成為熱門景點,帶來巨大觀光收益,牧野富太郎也重新回到日本人的歷史視線當中。

早田文藏雖然貴為東大的教授,但因為研究的是臺灣植物,在現代日本漸漸忘記他們曾經統治臺灣的歷史事實下,早田並沒有牧野富太郎來得有名。不過,他們是同一個時代的人們,在同一個地方工作,擁有許多那個時代共同的植物心事,無庸置疑。

早田文藏並沒有像牧野一般,留有許多輕鬆的照片或小文,冬日的照片也許是被他人意外捕捉才留下的。拘謹嚴肅的他,論文無比多,還在1911年到1921年連續10年,每年出版一本《臺灣植物圖譜》。光是想到每年要寫的書和校稿份量,大概也輕鬆不起來。

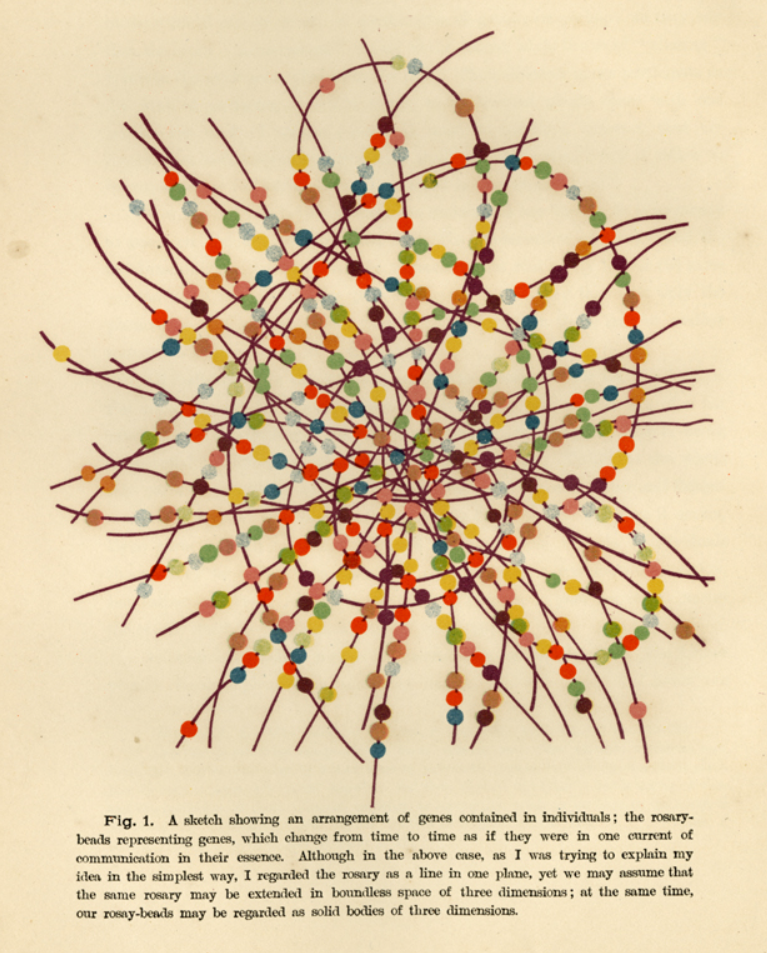

然而寫下這麼多論文、書籍的早田,人生中直接表露內心世界的事鮮少。在他60歲左右的歲月中,大概僅有幾件事看得出他的「直感」。其一,是學生時期認真研究富士山植群,出版《富士植物帶論》,特別將此書獻給已過世的母親。其二,是1920年他獲得最高學術殊榮學士院獎賞時,爽快大方地將獎金一分為二,一部份捐給東京植物學會,一部份捐給臺灣,也就是川上瀧彌創辦的臺灣博物學會。其三,則是他在1921年出版的《臺灣植物圖譜》第十冊中,夾帶新的學說「動態分類學」。這時的早田隱隱約約感到,過去所學無法說服他,而希望倡議植物學的新系統。他開始主張,物種之間具有網狀關係(net-like relation)、不斷糾纏,並互相為之改變。

出處:《臺灣植物圖譜》第十冊

不過這時的他,已是為人尊敬的東大教授,若以安全「享受」世間名譽,再加上逐漸衰弱的身體,他大可不需挑戰一直以來是歐美強項的系統分類學領域。

獨守孤城的早田文藏

遲暮之年的早田,身體大不如前,明知會遭受許多批評,提出的新植物系統學說也不被大多人採納,獨守孤城(這裡用的是早田自己的說法:「独り孤城を守る」)。

但他仍在思想上,繼續航行。

晚年的他,開始探觸許多過去不曾接近的領域,思考何謂「永恆的生命」。 他仍努力為自己不斷觀察到的「真實」奮鬥著:

「過去被認為植物的種類,如天體的恆星,是井然有序的分類系中,存在恆定的位置,當時我(早田,以下皆同)覺得豁然開朗。」

「不過,如果將我的動態分類體系視為有形之物,極類似天體構造的話,那麼宇宙間有無數恆星,其周圍有許多行星……如果問恆星是否是一定不變,肯定絕非如此,而是以一定的速度在移動位置,這是近代天文學所教給我的。」

「我今日堅信,植物絕非恆定的位置,植物自始至終都不斷地在變動位置中。」

20世紀初是光明的時代,各類科學理論都因「人」而有長足進展。對比之下,早田所謂「不斷變動」的物種學說中,「人」在其中的角色渺小,甚或被動,因此並不為當時人所重視。在當時基因變化與環境影響學說尚未成熟的時代,早田用變動的星體比喻,思考植物基因的多樣性與生態,寫下這一連串如是說。

身處100年後的我,打開這些書卷,彷彿閱讀了一篇早田式的預言,不斷觸動,與早田共振。現今我們已然瞭解,宇宙體系既深邃又混沌,非人世界龐大多樣,人類在其中渺小平庸,然而星與星之間,仍然連結緻密,不斷變動。

誰都說不準未來。

行筆至此,植物學者已在我面前屢屢證言,他們的浪漫與生命相織。在我們已然接受人類與生物多面向關係,學習《生之奧義》之中萬物的共鳴哲思,或者《樹冠上》討論世世代代糾葛的物種與人類時,誰還能否認,早田所謂「植物自始自終都不斷地在變動位置」呢?

僅以此文、此影,紀念快門下的相片一瞬,縱使輕鬆倚牆閒聊,但仍堅守自我「爛漫」的植物學者早田文藏與牧野富太郎,及其時代。