還記得幾年前的鮭魚之亂嗎?當時因為壽司店推出優惠的關係,很多人去戶政事務所把自己的名字改成「鮭魚」,當時的臺灣社會中突然多出了好多鮭魚,也算是蔚為奇觀。人的名字可以因為自己的喜好來取,就算撞名也沒有問題。不過在植物學名中,撞名就是一件重大的事了,「唯一學名」的概念下,後面取的名字和先前的撞名就被迫要換名字,這種現象在植物中其實相當常見,但是像今天的主角這樣連續撞名的,就真的比較少了。今天要介紹的就是臺灣破傘菊的連續撞名事件。

破傘菊屬 (Syneilesis) 是菊科植物中一群很特殊的植物,這些植物通常有掌狀分裂的葉片,葉柄長在葉片中央,形似雨傘一般,中文名稱即因此而來。破傘菊屬也是東亞的特有屬,全屬植物僅有7種,主要分布於中國、俄羅斯、韓國、日本和臺灣。在臺灣,共有兩種破傘菊屬植物,分別是高山破傘菊 (S. subglabrata) 和臺灣破傘菊。這兩種植物都是臺灣的特有種,不過生育地卻天差地別。前者喜歡長在中北部的中高海拔山區,多見於林下透光處,而後者則僅分布於臺灣北部的低海拔地區,長在烈日曝曬的草生地上,兩者的生育地可謂天壤之別。。

過去臺灣的文獻中臺灣破傘菊的學名,常用的是S. intermedia (Hayata) Kitam.,不過也有研究者認為,應該使用的學名是S. hayatae Kitam.,究竟這兩個學名有什麼差別,用哪個才是正確的呢?在釐清這個問題之前,我們先來回顧一下臺灣破傘菊是怎麼被發現的。

臺灣破傘菊最早是由佛里神父 (U. Faurie) 於1903年採集於苗栗 (Bioritsu),隨後在1906年由早田文藏發表為黃菀屬的新種 (Senecio intermedius Hayata),從這之後,臺灣破傘菊的分類地位其實一直都未曾被挑戰過,也就是說,後續的研究都認為它是一個「好種」。不過這個種類的學名,卻莫名的遭到許多的挫折。

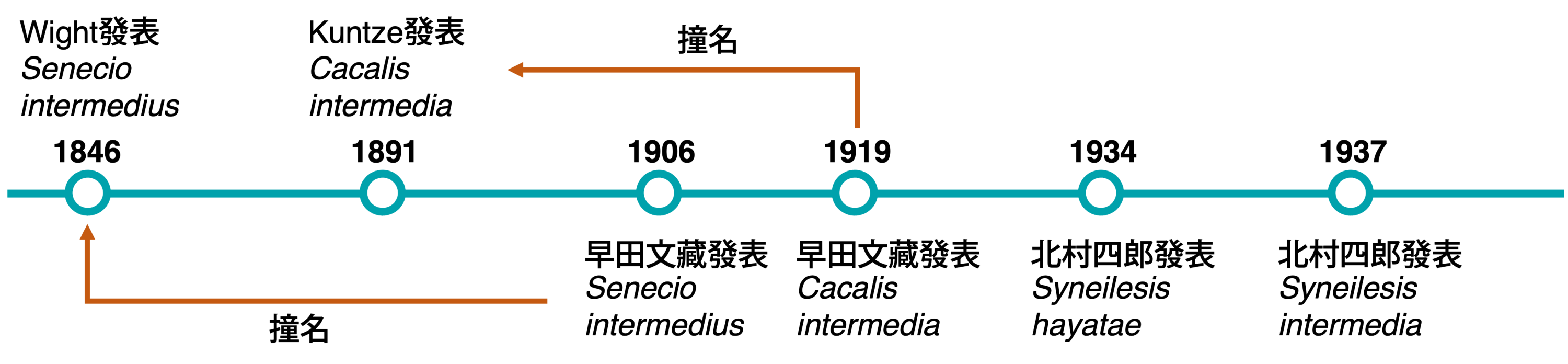

故事的起因是早田氏使用的學名S. intermedius,他在發表時,其實未曾注意到已經有個更早的S. intermedius Wight已於1846年被發表了,根據命名原則,早發表的名稱具有所謂的優先權,因此早田較晚發表的名字就撞名,變成後出同名 (later homonym) 的狀況,是不符合法規的名稱。後來,早田或許發現這個種類置於黃菀屬似乎不太對,因此早田氏於1919年又在蟹甲草屬又發表了一個新名稱Cacalia intermedia Hayata,用來取代這個黃菀屬的名稱。

不過呢,這個C. intermedia也遇到同樣的問題,因為早在1891年,Kuntze就已經發表過一個相同的名稱了,所以早田的這個名字又再度因撞名的緣故無法使用。直到1934年,北村四郎 (S. Kitamura) 在〈ヤブレガサ属 (Syneilesis Maxim.) の起用〉一文中,才發現了Senecio intermedius的撞名問題,所以發表了一個替換名 (replacement name) Syneilesis hayatae Kitam.,這才讓臺灣破傘菊終於有了一個合於法規、可用的名字。也就是說,早田氏在兩次的命名中都沒有注意到撞名的現象,但是卻都離奇的撞名了,這種機率到底多高?

不過有趣的是,北村氏又在1937年,根據早田氏發表的C. intermedia ,發表了一個新組合名稱Syneilesis intermedia (Hayata) Kitam.,並且把先前發表的Syneilesis hayatae Kitam. 併到這個名稱中。然而,北村氏可能沒有注意到,其實不管是早田氏發表的哪個名稱,其實都是基於相同的模式標本而來,所以最早發表的Syneilesis hayatae Kitam.才是具有優先權的名稱。

intermedius這個字的意思是在…之間或是中間的意思,可以聯想到命名的人覺得這種植物的形態介於某兩種植物之間 (但常常沒有說明是哪兩種),也因為這種模稜兩可的模糊特性,使得這個字非常常被使用在植物的命名當中,根據Tropicos的紀錄,光是種小名使用intermedius (含不同性別) 的紀錄就有2000筆以上,橫跨18-20世紀,可說是植物分類學史上相當淵源流長的菜市場名了。或許是過於常見的緣故,自1982年以來,就沒有新名稱使用這個字的紀錄了,不禁讓人好奇,進入21世紀後,植物學命名的新「菜市場名」會是什麼字呢?