[上京看標本4] 歷史學與植物學之眼

這篇文章是這個系列的最後一篇,算是一個總結和心得的分享,也因為這樣,這篇文章的結構可能比較鬆散,還請看的朋友見諒。這次到東大標本館看標本,原先是想像之前一樣一人作業就好,可以快速的完成。不過想到之前在跟思薇討論的過程中,發現歷史學和植物學者看標本的角度與內容有明顯的差異,而且有許多我們都很好奇的議題,感覺如果一起到東京看標本會是很有趣的經驗,所以就有了這次一起到東京的旅程。

我原本預計到東京大學工作的時間是5個工作天,加上旅途往返的時間,總共會在東京待一週左右。不過在去之前,我們其實做了很多的事前工作,首先是詳細的討論了到標本館後的工作內容,包括要看哪些標本還有文獻、要跟館方人員討論什麼問題、準備提問的素材等資料,都花了滿多時間,才終於確認工作內容。不過在出發之前,我還是相當樂天的想說有5天的時間可以慢慢的看標本,想到能夠在館藏量豐富的標本館裡面,從早到晚不被打擾的一直看標本,讓我感到相當的愉快與期待。順帶一提,總合博物館一樓的展覽相當精彩,有機會到東大的話不妨一覽。

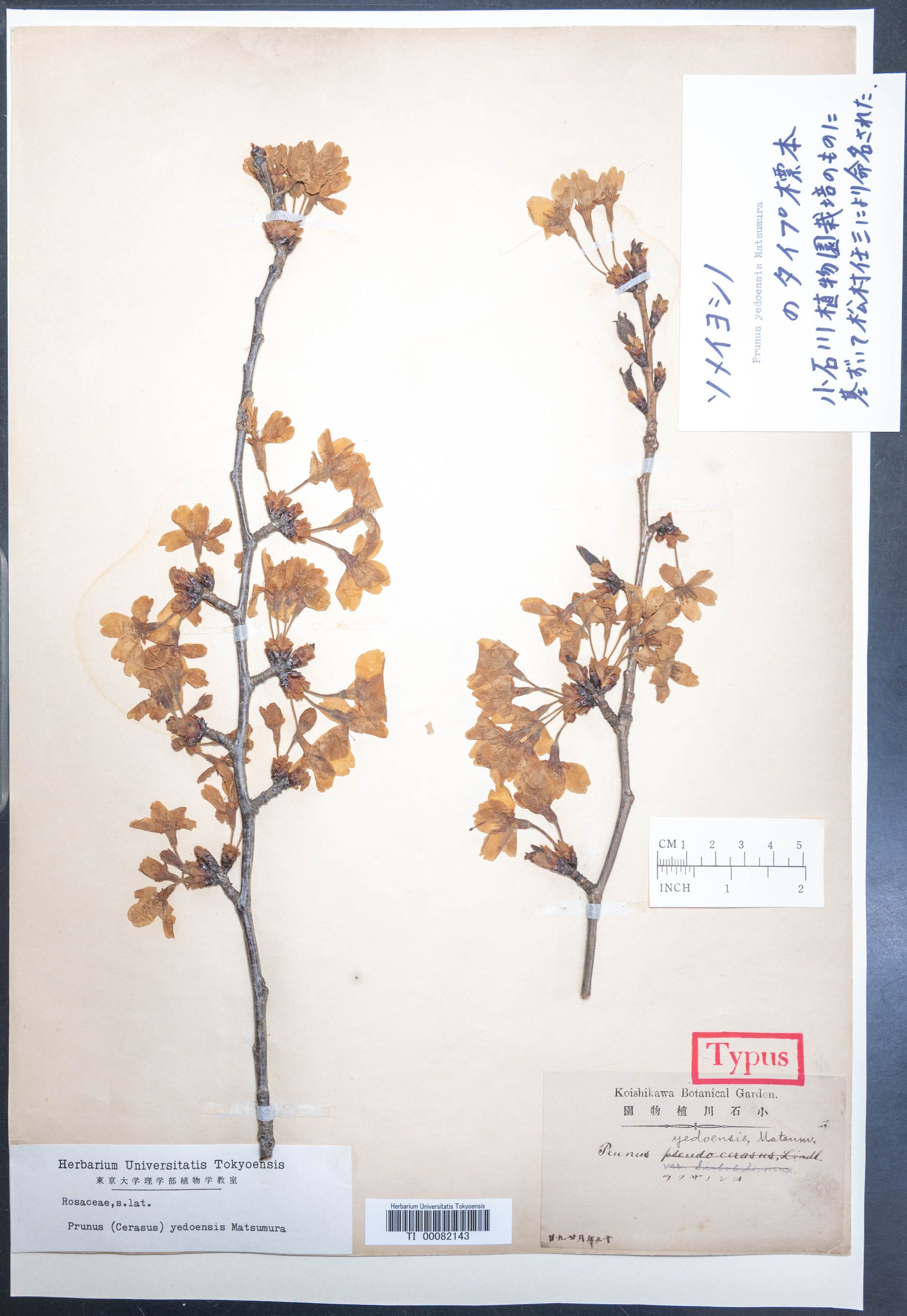

到了現場之後,我順利的看到了想看的標本,不過我們完全低估了事前準備與館方人員討論問題的時間,以致於我們每天進標本館後,拿出材料討論不久,馬上就到了中午休息時間,而下午也是同樣的狀況,總覺得每天都過得很充實,但是時間也飛快的流逝。加上又安排了一天到小石川植物園標本館,時間上更顯得窘迫。不過能進行這麼充分的討論,主要還是歸功於這座標本館裡面各式各樣的館藏,以及館方人員對藏品深厚的了解與經驗,隨時可以從標本櫃當中找到佐證的標本與文獻,讓人感受到百年的時間在這座標本館中累積的厚度。舉例來說,這一次拜訪的其中一個目標,在於討論標本台紙上的某些註記是否為早田文藏的筆跡。在台灣的時候,從過去到東大拍攝下來的標本影像裡,整理了一些初步的材料。不過到了東大現場的時候,發現了更多類似的材料,甚至在與標本館負責人池田博教授與清水晶子女士討論後,我們更清楚的辨識出早田在不同時期的筆跡型式的差異。除此之外,池田教授也展示了松村任三的筆跡與早田的差異,還連帶看到了染井吉野櫻 (Prunus yedoensis) 的模式標本,只能說標本的研究真是很深的一門學問。

這次看標本的過程中,讓我體會到不同學門的研究人員看待標本的不同視角。身為一個植物研究者,檢視標本的時候往往著重於標本上的資訊,例如對照模式標本的採集資訊和文獻上的紀錄,或是標本上的植物材料所展示的特徵等。然而,對於歷史學者而言,標本展現的是每個經手的人在上面留下的痕跡,所以也是一份歷史檔案,上面不管是植物材料、各種標籤、乃至於台紙上的註記等,都代表著製作者或寫下這些文字的人當下的想法。而這份標本在製作當下的時空背景與製作目的,也是關心的重點之一。

歷史學的知識,也可以協助我們判斷原始材料產生的時空背景,特別是作者未使用在文獻中的資料。誠如法規9.4條款所言(節錄):在本法規中,原始材料包括下列要素:(a) 作者認為與該類群相關的標本與圖版(未發表或先於原始文獻發表),並且在作者準備該類群的敘述、鑑定特徵、圖版及分析之前或當下可取得。這些未發表的標本或圖版如何認定,以及判斷作者當時能否取得這些材料,大概並非僅靠植物學的知識就能夠判斷。這次在東京大學標本館中找到一張永澤籟蕭(Anaphalis nagasawae Hayata)的圖版,這張圖版是線繪稿,各細部構造也已完成,然而該圖版並未使用在後續的任何相關出版物中。不過,我們可以從圖版下方手寫學名的筆跡判斷,這是早田寫上去的學名,這麼說來,這就是一張永澤籟蕭的原始材料,這張沒有發表的圖版,能夠協助我們更加理解早田認定的永澤籟蕭的形態特徵。

這個例子清楚說明了歷史學與植物學之間的互補性。雖然植物學者可以透過圖版上的細節來推測植物的形態及分類,但歷史學者更注重透過手寫筆跡、文獻背景和當時的社會文化環境,來判斷、考證這些資料的真實性與學術價值。因此,雙方的緊密合作,可以進一步破譯標本及相關圖版的多重意義。然而,這樣在植物與歷史學者間的跨領域合作,在實務上仍然相當少見。從另一方面想,這樣的狀況是否也代表,標本的價值被嚴重低估?由於標本長期以來被視為植物學的研究材料,這批數量龐大的材料至今很少引起歷史學者的注意,或許植物學者應該更積極地尋求歷史學者的合作,並共同發表研究成果,讓植物標本擺脫只是單純的植物研究材料的概念,彰顯標本不同面向的多元意義,或許對於標本保存上也能有所助益,不再被視為舊時代的塵埃。

談完有點沈重的話題,來點稍微輕鬆的好了。其實在看標本的過程中,可以發現有很多標本的製作相當用心,整張標本栩栩如生,稱之為藝術品都不為過。前陣子讀到有許多藝廊提供月租服務,可以讓民眾把畫租回家裝飾,藉此收取租金之餘,也可以讓大眾更輕易地接觸到藝術品。或許標本館也可以提供類似的服務,把製作精良的標本仿製出租,拉近民眾與標本館的距離。

這篇有點雜的談了很多內容,或許是在出發之前沒有特別的期待,反而獲得更多意外的收穫,也才讓我有這麼多想要跟各位分享的心得吧!

[上京看標本3] 一張標本隱藏了多少秘密

在分類學研究的領域中,你可能經常聽到「看標本」或「看過XX標本嗎」這樣的對話。如果一群分類學家聚在一起,討論看標本的次數可能比討論看電影還要頻繁,甚至可以說這是一種他們之間流行的次文化活動。但是,為什麼「看標本」這件事這麼重要?它在分類學研究上有哪些具體的貢獻?這正是本文要探討的問題。

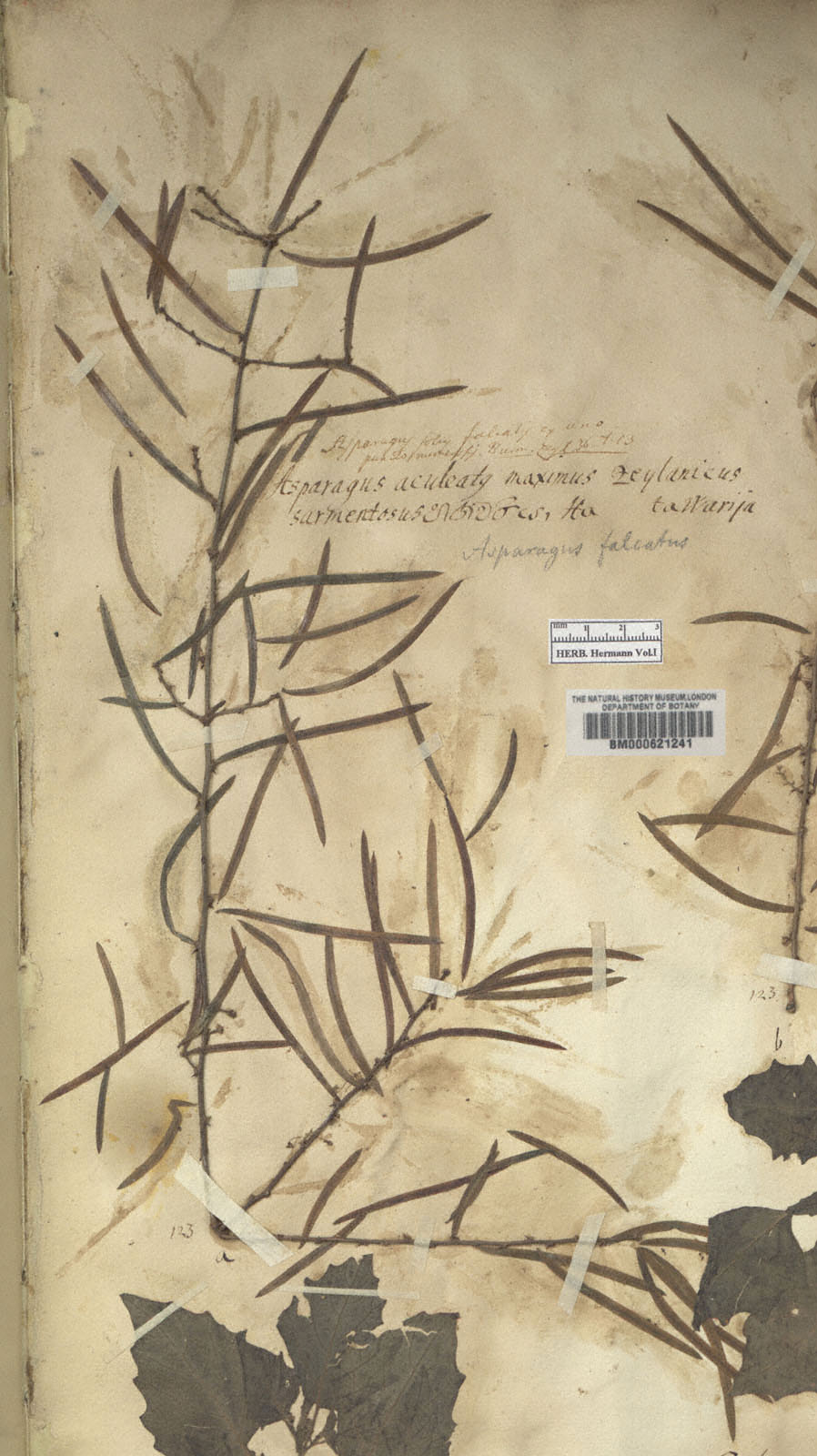

為了理解「看標本」這個概念,我們首先需要了解什麼是「標本」。分類學研究中,有各種類型的標本,包括植物、動物、礦物和古生物等。這些標本的製作方式各有不同。以植物為例,最常見的是壓製乾燥的臘葉標本,其次是數量較少的浸液標本。分類學家通常主要觀察的是臘葉標本,這也是各標本館中最主要的館藏對象。臘葉標本的製作可以追溯至文藝復興時期的歐洲。那時的植物學家和藥草學家開始製作這類標本,用於植物辨識。當時的標本類似於現代的植物圖鑑,經常被製作成冊,方便保存和攜帶,用於鑑定、教學,或是與他人交流。許多重要的標本冊都被長期保存,成為後世植物學家研究的重要資料。例如,17世紀德國植物學家保羅·赫爾曼(Paul Hermann)的標本冊就是如此,它成為了林奈(Carl Linnaeus)重要的研究素材之一,因此林奈的著作中經常引用到赫爾曼的標本冊。

隨著時間的推移,標本的形式從裝訂成冊演變為單張固定在紙張上的樣式。這些標本通常存放在專門的標本館或標本室中。

這種簡單易行的植物保存方式一直延續至今,看標本已成為分類學研究中不可或缺的一部分。但看標本這個活動實際上是在「看」什麼呢?現代分類學家看標本的流程通常是前往標本館,從標本櫃中取出目標類群的標本進行檢視。整體過程其實相對簡單,也相對靜態——反覆檢視大量標本的過程中很容易感到疲倦,尤其是標本館通常維持在較低的溫度。因此,這項工作非常適合需要安靜環境與獨處時間的研究者。

那麼,看標本到底是在「看」什麼呢?事實上,一張標本載有相當豐富的資訊。除了植物本身的形態特徵外,標本台紙上的註記與標籤也提供了大量的信息,例如採集者、採集地點、採集時間等。有時,標本上甚至還會附有採集者或過去研究者的註記、書信、照片等,這些都讓單張標本具有更多的研究潛力。因此,看標本絕對不是簡單地將文獻資料與標本上的資訊對照而已。若僅止於此,可能會錯過許多重要的細節與訊息。為了更清楚地說明標本上蘊藏的訊息量,以下將以一個具體例子來進一步說明:

日本東北大學的大橋廣好和大橋一晶教授於2008年在《植物研究雜誌》發表了一篇文章,討論臺灣杉 (Taiwania cryptomerioides) 的選模式(lectotypification)議題。在臺灣杉的模式標本上,共有4段枝條(植物材料)、4張台紙上的標籤、4張附在枝條上的標籤、以及2個裝有碎片的小包。

這些不同的材料各自帶有不同的訊息。舉例來說,台紙右側有一段柳杉 (Cryptomeria japonica) 的枝條,旁邊附有手寫標籤,表明這是一個參考用的標本,不屬於臺灣杉模式標本的一部分。而在剩餘的臺灣杉材料中,有兩段枝條上綁有手寫標籤,這是採集者小西成章對於這個植物的一些註解,包含植物名稱、枝條來源、採集地點、海拔高度和採集時間等資訊。

另一段植物材料則是從前述的一個臺灣杉枝條上取下,這段沒有任何標籤備註,但在台紙上標示該段取下處附近,有一段筆跡寫著「此處有一段帶果枝條」。至於碎片小包,其中一個應該由發表者早田文藏製作(上面有早田的筆跡),而另一個可能是收集後來才脫落的毬果而添加的。

此外,那些貼在台紙上的標籤,除了早田文藏原始書寫的標籤外,還有後來標本館人員加上的翻譯小西氏綁在枝條上的標籤,以及Farjon在1992年貼上去表示這張標本模式類型的標籤。

由此可見,標本上載有豐富的訊息,包括直接觀察到的植物形態以及各種歷史註記,這些訊息共同構成了對標本的完整理解。

有關選模式的詳細過程並不是本文的重點,所以在此就不多加敘述。不過,從這篇文章中,我們可以了解到一張標本所含的訊息不僅限於植物本身的狀態。標本上的標籤內容、製作者、製作年代等,都是值得關注的重要訊息。特別是早期的標本,往往包含許多原始文獻上未記載的資訊。因此,觀察標本就像觀察植物一樣,需要培養銳利的觀察能力。而這種能力只能透過不斷檢視標本和充實相關知識達成。觀察標本不僅是對植物形態的研究,更是對歷史文獻、研究過程和各種細節的全面了解。

總結來說,「看標本」是分類學家們不可或缺的重要活動,也是研究生涯中的一項關鍵任務。每張標本就像對特定時空的濃縮取樣,蘊含的訊息需要專業知識來解讀,否則這些標本看起來就僅僅是一些古老、陳舊的乾燥植物,只是舊時代的遺物,毫無用處。然而在現代,標本的價值常常被過度低估,許多標本館因經費不足正面臨裁撤的風險。雖然研究標本或許不如執行先進的生物資訊分析那麼引人入勝,但它所能帶來的價值依然是植物學研究中極為重要且不可或缺的一環。對於分類學家們而言,標本是理解植物世界和探索自然歷史的重要資源,這也是為何「看標本」活動在學術界依然保持其重要性的原因。