葉片面積也需要校正回歸?

葉片的形態在植物學研究中一直有舉足輕重的地位,舉凡葉片的長寬、質地、被毛或是葉脈等特徵,都是相當常用的特徵。雖然葉片常因生長於不同的環境而有較廣的形態變異,但考量其數量與取得的便利性,仍然是難以忽視的特徵來源之一。過去葉片的尺寸常以長、寬以及其比值來描述,但其實多數植物的葉片都是平面的結構,理論上可以直接比較面積,加上葉片的面積常反應植物的生態與生理活動的特性,所以是相當重要的功能性特徵 (functional trait) 之一。但其實實務上葉面積很少被描述,為什麼呢?

其實葉面積並非容易量測的特徵,因為葉子的形狀與尺寸變異相當大,難以用任何標準的形狀面積來計算。現階段若需要葉片面積的資料,常須使用葉面積儀掃描葉片得到,或是使用一般的平台式掃描器掃描後利用影像處理軟體 (如ImageJ) 求得,雖然這些方法可以獲得非常精準的葉面積值,但是在需要大量葉面積資訊的時候往往曠日費時而缺乏效率。所以科學家不斷的想要利用簡單的參數來快速的估計葉面積的值,過去曾有學者提出利用長X寬X2/3的方式來粗略的計算葉面積,但就像前面敘述的,葉片形狀的變異過大,難以由單一的參數來估計面積。

但仍有研究人員繼續研究利用這種方式來估算葉面積,以符合相關研究的使用。Schrader等研究者在今年發表的報告中,利用了144科780個分類群,一共3125片葉片,比較實際葉面積與長、寬、以及形狀的關係,提出葉面積的修正係數 (correction factor)。結果顯示,根據葉片的長、寬、形狀加上分裂的程度,研究人員利用一系列的修正係數,從羽狀缺刻 (pinnatisect) 的0.39至全緣扁圓形 (註)(oblate) 的0.79,來估算葉片的面積,並且適用於各種不同的葉片類型。和前人的研究不同的是,這個研究中的長、寬、形狀與分裂程度提供了明確的定義,使用者可以清楚的知道究竟該用哪個係數來計算,是本研究的創新之處。但本研究仍有其極限,在分裂的葉片中,不同的分裂程度嚴重影響了葉面積,導致這類的葉片無法正確被估計。此外,這個方法的目的在於快速的比較不同葉片的尺寸,但不建議應用於分類學或形態學等需要精確比較葉面積的場合。

註:本研究使用的形狀定義是根據Ellis et al. 2009. Manual of Leaf Architecture。

參考文獻:Schrader et al. 2021. Leaf size estimation based on leaf length, width and shape.

粗榧是紅豆杉科嗎?

不管是初學者還是專業人員,應該都對於植物分類裡的科 (family) 這個位階不陌生,在記憶一種植物的名稱時,通常也會一併把所屬的科別記憶下來。久而久之,對於各科的植物形態就會大概有個印象,而可以達到舉一反三的地步了。但有的時候也會發現,有些植物的所屬科別經常改變,或是沒有固定的答案。這次要談的主角—粗榧屬 (Cephalotaxus) 就是這樣的案例。

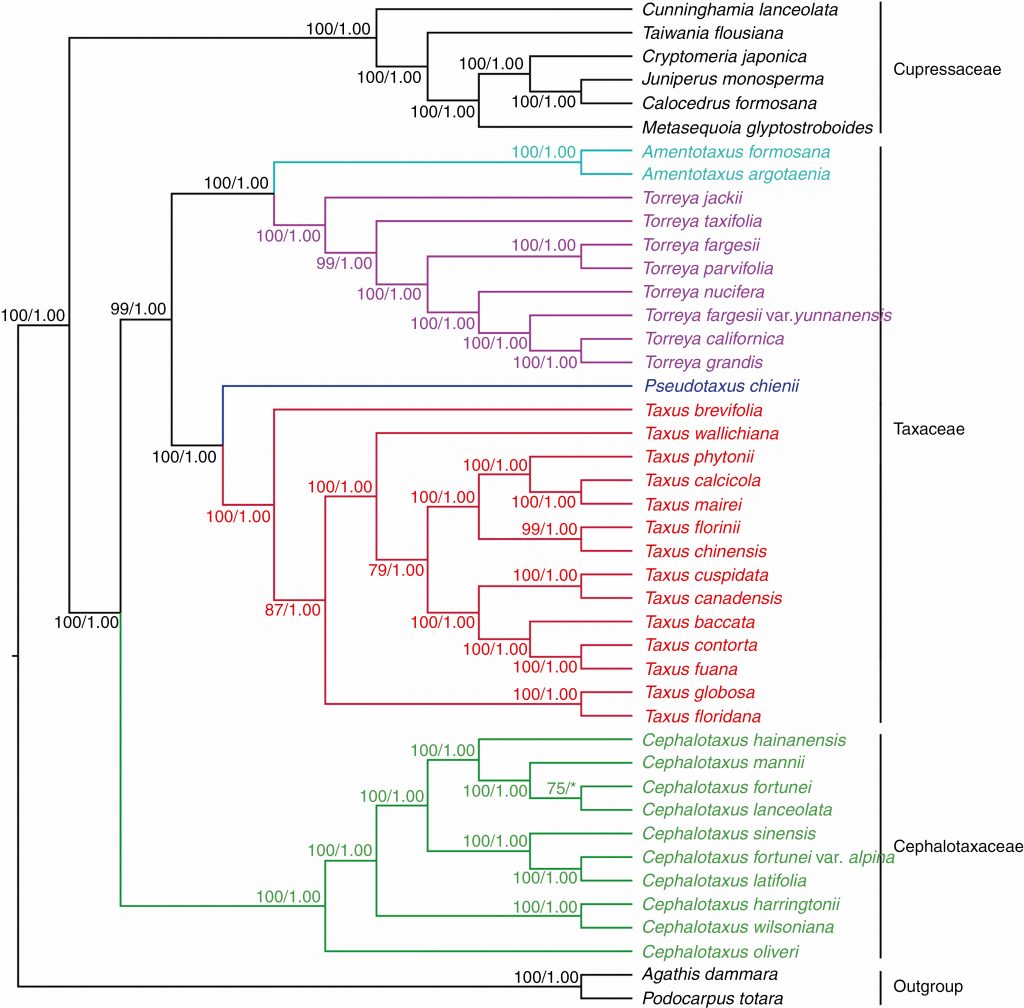

粗榧又稱三尖杉,是裸子植物當中的一屬,分布於亞洲,擁有約7-9個物種。本屬植物長期以來在科的位階的歸屬在學者間有不同的意見,主要可以概括為以下兩種:其一是與紅豆杉、白豆杉 (Pseudotaxus) 和榧樹 (Torreya) 等屬置於紅豆杉科 (Taxaceae) 中;另一派的意見認為粗榧應該置於獨立的粗榧科 (Cephalotaxaceae) 中。長期以來,因為兩者有各自的證據與論述基礎,這兩種意見一直無法整合。分類學上存在許多這類難以歸類或多種看法皆有其理的狀況,在沒有更全面的證據出現之前,常常都只能處於兩者 (甚至更多) 並陳的狀況。

近年來高通量定序 (high throughput sequencing, 又稱次世代定序 next generation sequencing, NGS) 的技術發展逐漸成熟,使研究者能夠取得基因體 (註1) 等級的遺傳資訊。許多學者利用這項技術,試圖釐清難解的分類議題。近年來,其中的一項發展就是定序葉綠體的全基因體,並以之重建親緣關係,來解決過去難以解決的問題。葉綠體的遺傳物質長期以來都是重建植物親緣關係的重要來源之一,但過去受限於技術,僅能針對少數基因片段定序,資訊量較少,有時難以重建可靠的親緣關係,或是利用不同的片段重建的親緣關係樹彼此衝突等狀況。利用高通量定序的方式,可以取得過去百倍以上的資訊,可以較有效的避免少數片段的解析度差或是衝突性結果的缺點。

再回到粗榧的案例,研究人員採樣紅豆杉科各屬與粗榧屬植物,利用上述技術定序並重建類群間的親緣關係。結果顯示,粗榧屬獨自形成一個高支持度的單系群,並與其餘紅豆杉科各屬為姊妹群。作者並提出相應的形態差異,粗榧屬植物單一珠鱗內有2枚胚珠,而其餘紅豆杉科各屬的單一珠鱗內僅有一枚胚珠。結合以上的遺傳和形態的結果,作者認為粗榧屬應置於獨立的粗榧科,而非紅豆杉科。這個研究探討的不只是分類上的議題,還有粗榧的起源時間的探討,但在此不多加討論,有興趣的話可以參閱發表報告。

這個案例很好的顯示了高通量定序在植物分類學上的應用與可能性,這個技術的可能性當然不僅止於此,很多學者正利用這個技術挑戰過去難解的議題,但新的技術必定帶來新的科學問題,這個技術絕不會是分類學的最終解答,但正因為如此,未來仍然值得期待!

延伸閱讀:Ji et al. 2021. Plastome phylogenomics of Cephalotaxus (Cephalotaxaceae) and allied genera. https://doi.org/10.1093/aob/mcaa201

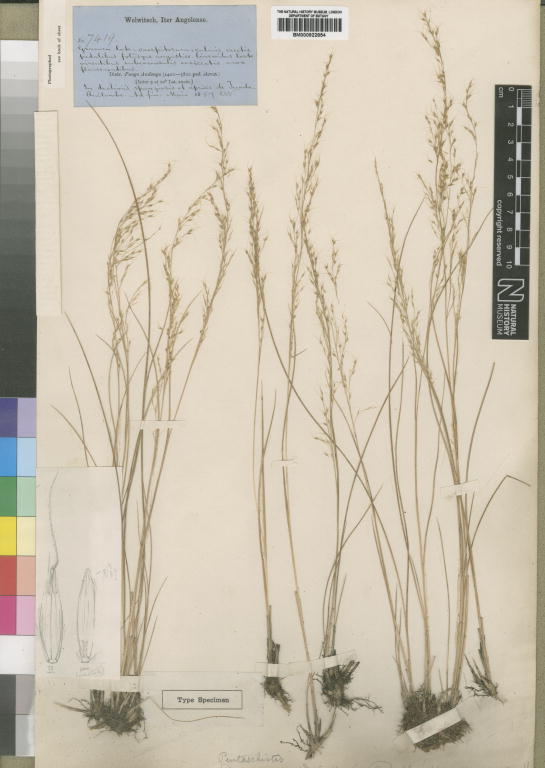

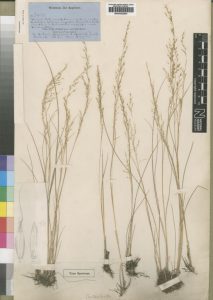

一百年前的標本可以幹嘛?

credit:© The Trustees of the Natural History Museum, London

https://data.nhm.ac.uk/object/b63a98a8-e6bb-4e7f-9c7a-ca0be0083a23

百年前的標本究竟可以做什麼呢?長期以來,標本館典藏的標本雖然在分類學的研究上佔有重要的一席之地,特別是模式標本更是凌駕於所有其他標本的地位之上。標本除了提供給分類學家進行形態學的比較研究外,比較為人熟知的功能包括長時間尺度上的物候調查、物種的分布紀錄、某地區的生態功能指標等,多半是從標本本身的狀態與紀錄提供的時間、地點等資訊延伸而來的應用。

過去基於技術與知識的限制,加上認為標本館的保存方式相對不利於遺傳物質的完整性,所以對於從標本館的標本中取得遺傳物質來說,並不受到青睞,儘管標本館的館藏量常可在短時間之內提供相當的材料量,但研究人員仍對它們興趣缺缺。近幾年由於技術的發展,使得從臘葉標本中抽取一定品質的DNA甚至RNA成為可能的事,利用這種方式取得的DNA或RNA通常稱為古DNA (ancient DNA) 或古RNA (ancient RNA)。這些研究人員取得遺傳物質的範圍比想像中的還要廣,除了臘葉標本外,只要是可能留有目標物種遺傳物質的保存方式,他們可能都會試試試看。

不過這樣的研究方式,在植物分類學的應用狀況如何呢?今年有個研究為我們一個提供相當好的案例:

來自非洲的案例

禾本科 (Poaceae) 的蘆竹亞科 (Arundoideae) 是一個分類相當混亂的類群,這可能跟過去許多研究中,將難以歸類的種類都放到其中有關,也因此,這個亞科也曾被戲稱為垃圾桶 (dustbin group)。但過去幾年來的研究,隨著相關研究的進展,除了兩個非洲的種類外,該亞科中的親緣關係也逐漸地被解開。這兩個非洲的種類分別是Leptagrostis schimperiana和Piptophyllum welwitschii。這兩個種類都是單型屬,也就是屬內僅有這個種,所以也沒有其他近緣種可供比較,加上兩個種類最近期的採集紀錄距今都長達150年以上,顯示野外材料的難以取得。由於野外材料的不可得,研究人員試圖從這兩個種類的模式標本裡取得DNA,並利用高通量定序的方式取得葉綠體基因組的訊息,整合其他蘆竹亞科的種類,重建親緣關係樹以闡明兩個種類的地位。

結果可以說是順利也不順利,怎麼說呢?研究人員成功的定序了Leptagrostis schimperiana的葉綠體基因組並建構了親緣關係樹,但另一個種類Piptophyllum welwitschii就沒有成功取得相關資料。所幸,研究人員還檢視了51個形態特徵,並利用最大簡約法 (maximum parsimony) 重建了基於形態上的親緣關係樹。就L. schimperiana的狀況來說,不論是遺傳或是形態的親緣關係樹都指出本屬應該屬於Crinipedeae族,另一方面,雖然P. welwitschii僅有形態資料,但根據形態資料重建的親緣關係樹仍指出該屬也是Crinipedeae族的成員。自此,這兩個懸宕150年的屬在蘆竹亞科中的分類地位終於獲得證明。

這個案例很好的提供了古DNA在植物分類學上的應用,但由於個別標本館保存狀況的不一致,使得能否順利取得相關資料仍有很大的變數。即使如此,我們仍可想像該技術在未來對於植物分類學研究的影響。

本文原於2021.6.11刊登於同名專頁

延伸閱讀:Systematics of extinct grass species resolved with sequencing of 167-year-old herbarium specimen

參考文獻:Hardion et al. 2021. Plastome sequencing of a 167-year-old herbarium specimen and classical morphology resolve the systematics of two potentially extinct grass species. Botanical Journal of the Linnean Society 195:115-123.