凡走過必留下痕跡,凡轉移過必留下引證

最近天氣真的是熱到爆,連寫作的意願都降低了呢~ (謎之音:本來也沒多高好嗎?),這種天氣實在不適合閱讀一些太燒腦的主題,因此我們就來談談甚麼是雙重引證吧!

對植物分類學家而言,雖然某種植物通常都只有一個學名,但是因為分類學的變動特性,當不同的證據出現時,這種植物的分類地位可能就會隨之更動,例如從前是屬於A屬,如今的研究結果卻傾向置於B屬;又如原本是A種,但現在屬於B種的變種,這種分類地位更迭的狀況,我們稱之為轉移。

當學名發生轉移時,就必須要在命名者的位置雙重引證 (double citation)。什麼意思呢?也就是當從A屬轉移至B屬時,保留該種植物的種小名,將原先的命名者置於括號之中,其後再掛上轉移後學名的命名者,就像下面這樣:

Albizia procera (Roxb.) Benth. =新組合

Mimosa procera Roxb. =基本異名 (基礎名 basinym)

轉移後的學名就稱為新組合 (new combination),而轉移前的學名稱為基礎名或基本異名 (basinym)。上面這個案例中,Mimosa procera Roxb.就是基本異名。而不管是水平 (相同位階) 或垂直轉移 (不同位階),都需要做這件事,相關的法規規定於條款49.1 (墨爾本法規):

當屬或屬下之分類群,變更階級後仍維持原學名或尾名時,具早尾名之合法著者 (即基礎異名之著者) 應置於變更者 (新組合之著者) 前面引用置括號中。又屬下分類群無論階級變更與否,轉移至他屬種時,同法處理。

值得注意的是,有時也會發生無法轉移的狀況,例如下面這個案例:

Cynanchum mooreanum Hemsl. in J. Linn. Soc. Bot. 26:108, 1889. 毛白前

Vincetoxicum chinense S. Moore in J. Bot. 13:228, 1875

[block] Cynanchum chinense R. Brown in Mem. Wern. Nat. Hist. Soc. 1:44, 1810.

毛白前係由Moore發表於1875年,當時是置於Vincetoxicum,後來的研究證實Vincetoxicum應該併入Cynanchum中,因此毛白前的學名必須轉移。但轉移必須保留種小名,這時發生了一個問題,在Cynanchum中,早在1810年就有個由Robert Brown發表的C. chinense,這個種類又與毛白前不同,基於學名不能重複的原則,這個案例就不能使用新組合的方式轉移到Cynanchum了。所以後來Hemsley在Cynanchum中取的一個新名稱C. mooreanum來作為毛白前在Cynanchum中的學名。

雙重引證的功能是留下線索,讓我們在追尋某個學名的歷史時,可以很容易的找到最源頭的學名究竟是誰,進而追到這個種類的原始資料,例如敘述或模式標本等,所以看懂雙重引證的意思,對於分類學研究者而言是不可或缺的能力。

本文於2018.4.10發表於同名專頁

APG系統究竟是什麼?

APG系統自發表至今已有4個版本,第一版發表於1998年 (APG I),而後分別於2003 (APG II)、2009 (APG III)、2016 (APG IV) 年發表修訂版本。從各個版本的演進來看,被子植物在科和目這兩個位階的親緣關係已經漸趨穩定,許多難解的部分都獲得一定程度的解決,新的版本裡大幅更動的狀況已經減少很多,可預期的是未來的改版應該會朝向更細緻的方向進行。

APG系統是由被子植物種系發生學組 (Angiosperm Phylogeny Group) 利用分子生物學技術加上支序學原理所建構的一個分類系統。本系統的精神在於大幅的提高了分類系統的客觀性,因其並非一人一地之作,對於分類群的歸類也非主觀認定決定,而是由支序學的方法論而來,從這點看來,本系統確實是有其重要的貢獻。

就其內容來看,這個系統處理的對象在目和科這兩個位階,對於目以上的位階並不給予正式名稱,而以分支的名稱取代,例如真雙子葉植物分支、單子葉植物分支等。過去慣用的雙子葉植物的概念,在這裡被拆解為被子植物基群和真雙子葉植物,其中前者包括過去在一些系統裡認為比較原始的類群,例如木蘭科 (Magnoliaceae)、樟科 (Lauraceae)、無油樟科 (Amborellaceae) 或冬木科 (Winteraceae) 等。而後者則包括大部分過去我們熟知置於雙子葉植物中的類群。單子葉植物的部分因為是單系群的關係所以維持不變,但裡面的幾個科的變革很大。

變動比較大的幾個科包括百合科 (Liliaceae)、玄參科 (Scorphulariaceae)、錦葵科 (Malvaceae)、馬齒莧科 (Portulacaceae)、虎耳草科 (Saxifragaceae)、大戟科 (Euphorbiaceae)、紫草科 (Boraginaceae) 和忍冬科 (Caprifoliaceae) 等。有趣的是,這些科通常是從一個很大的科被拆成幾個較小的科,而很少有像錦葵科一般,是合併幾個科 (例如木棉科 Bombacaceae和椴樹科 Tiliaceae) 成為一個較大的科。這些科的細分使許多屬必須在科之間搬移,而前幾個版本中,這些科的狀態又極不穩定,這裏舉個例子說明這種現象:天門冬科 (Asparagaceae) 在第一版中仍然只是一個包括2個屬的小科,在第二版中成為了一個可以選擇性與7個科合併的詭異狀態,到了第三版才底定下來,把第二版中可以選擇性合併的科都併進來,成為一個非常大的科 (約2500種植物)。種種變動都是造成難以適應的原因,不過這種大變動未來應該會大幅減少。

不過APG系統難道就沒有缺點嗎?事實上,這應該從幾個面向談起,前面我們說過,本系統是以支序學的方法來定義各分類群,但也就造成了一些科在形態上難以定義的狀況,例如天門冬科在第三版之後的範圍很大,幾乎沒有可以用以定義的特徵,但由於要符合單系群的概念,這樣的範圍還是被留下來了。而這樣的方式,也造成這個系統在應用上的困難,例如現場的初步鑑定,有時很難單從形態上的特徵找到它歸屬的科別。

那我們應該怎麼來看待APG系統呢?其實說穿了,這也就是一個分類系統,嚴格說來與其他系統的地位並無二致,既然我們能夠理解其他系統對個別類群採取的概念和處理,那我們也可以同樣的態度來面對這個系統。並且,絕大多數APG系統的變動都不是新的,也就是說這些處理在過去就多少曾經被提及,只是我們不熟悉而覺得是新的而已。但APG系統確實是一個嶄新的變革,許多標本館也紛紛採用這個系統對館藏歸類,因此了解這個系統確實有其必要。

各版本的原始文獻連結如下:

APG I: https://www.jstor.org/stable/2992015?seq=1#metadata_info_tab_contents

APG II: https://doi.org/10.1046/j.1095-8339.2003.t01-1-00158.x

APGIII: https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x

APGIV: https://doi.org/10.1111/boj.12385

Angiosperm Phylogeny Poster: https://www.researchgate.net/publication/330379214_Angiosperm_phylogeny_poster_APP_-_Flowering_plant_systematics_2019

本文於2018.6.29發表於同名專頁

從塑膠吸管之亂來看看這些莖中空的植物們吧

最近流行的話題不外乎是限用塑膠吸管以及衛生紙搶購這兩件事了,有點讓人意外的是,限制使用塑膠吸管 (只有內用) 竟然引發了不小的衝突,例如有人提出說法是使用其他可重複使用材質的吸管是圖利廠商,或是這些號稱環保的吸管並非比較環保等種種說法,總之各方論點討論得頗為火熱。

本文無意整理各方觀點比較好壞,但藉此可以來看看,有沒有哪些植物的莖是中空的,並且適合作為吸管來使用的呢?

首先登場的當然是竹子,竹子中空的特性被用作各種工具已有相當悠久的歷史,不管是水管、火管、杯子、或是作為各式各樣的烹飪器具,竹子都能包辦。但一般日常生活中的竹類植物,若要用做吸管,似乎是太粗了點,就算是比較細的桂竹,直徑都還有五公分呢!那有沒有更細的竹子呢?當然是有,例如內門竹Arthrostylidium naibunensis、莎勒竹Schizostachyum diffusum、包籜矢竹Pseudosasa usawai、台灣矢竹Sinobambusa kunishii和玉山箭竹Yushania niitakayamensis。筆者曾經使用莎勒竹的竹稈作為吸管,其實效果還不錯,重量雖然重了點,但質地十分堅韌,是吸管的好選擇。

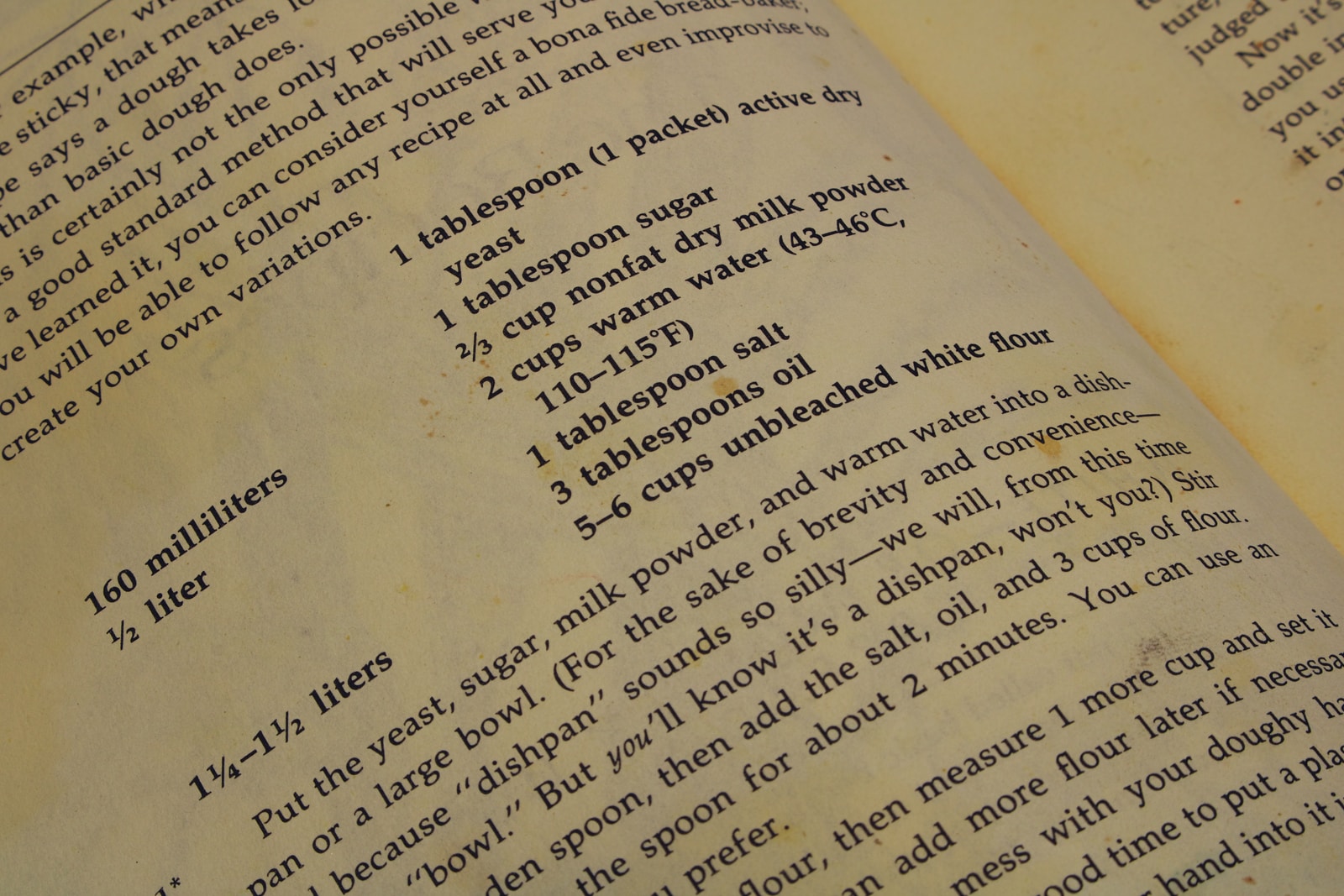

接下來就是古~~老的先民智慧,也是最早的吸管—麥稈啦!吸管的英文straw,在古英語的中有”stems or stalks of certain species of grains (特定穀物的莖或稈)”的意思,而這個字作為吸管的意思使用,則是1851年之後的事。雖然沒有指明特定的種類是哪種,但從栽培的廣泛程度來看,指的很有可能是小麥 (Triticum aestivum) 的麥稈。麥稈的質地不如竹稈堅固,但質輕生長速度快是它的優點,雖然直徑較細,但足以應付多數飲品。而實際上也有廠商實際生產並販賣這種吸管,不過筆者還沒實際試用過,不知道效果如何?

另外一些可能可以拿來用的選項包括許多朋友都推薦的空心菜 (真心覺得只是因為第一個想到它)、荷花的葉柄、蓮藕 (誤)、通草 (比較適合當水管)。蘆葦似乎也是一個可以考慮的選項,既不像空心菜偏向草質且有乳汁的問題,又比竹稈輕盈,有機會應該來試用看看。

以上介紹了一些筆者覺得可能可以代替吸管的植物,不知道各位有沒有什麼想法呢?

本文於2018.3.1發表於同名專頁

到底學名是不是咒語?

這標題雖然很莫名其妙,但確實有許多朋友在我念學名的時候,表示他們聽起來很像什麼真言或咒語之類的 (特別是很長的那種)。害我有的時候遇到小朋友發生一些疑難雜症的時候,都想念幾個學名看看會不會有用。不過當然不是要在此比較學名跟一些經文的雷同性質,藉此推論學名究竟能不能當作咒語使用的可能性啦,反而我們來看看怎麼樣看懂一個學名,特別是在正式的文獻上的那種一次一大串的那種。

先前我們提過,學名是由拉丁文或拉丁化的文字所構成,在比較正式的文獻上,還會在後面附上該學名的發表文獻及年代,以蓮華池山龍眼為例,學名加上文獻的話會變成Helicia regetiensis Masam. in Bull. Tokyo Univ. Forest 39: 143. 1951.,其中Helicia是屬名、rengetiensis是種小名 (種加詞)、Masam.為命名者的縮寫、in 表示在、於之意,其後接期刊名,有的時候會用逗號取代,這時後面接的是書籍、Bull. Tokyo Univ. Forest是期刊名稱的縮寫、39:143. 1951. 則是卷次、頁碼與發表年代了。有時期刊卷數後面會以括號再加上期數。

不過,這樣的表示方式實在過於繁瑣,所以通常只用在必要的場合,例如各區域性植物誌,或是針對某個屬的分類訂正報告,需要正式的羅列出作者的處理時,就會用這樣的表示方式。多數情況下,最多僅需列出包括命名者的部分就已經夠用,不用再列出後面一長串的文獻出處。命名者若超過3位以上的話,亦允許使用et al.的方式來處理。

總之,了解了學名的結構之後,是不是覺得學名看起來也沒那麼像咒文了呢?雖然我們不一定能夠了解學名文字上的含義,但認識其結構,有助於我們在看很多文獻時,理解那一大串看來很不平易近人的文字所傳達的資訊與意義。

本文於2018.4.10發表於同名專頁

在學名的世界裡到底誰優先?

在學名的世界裡,早出生這件事是非常有優勢的,當身為一個很早就出生的學名,具有合法的身份下,除非有很好的理由,不然你應該可以一直代表著某個類群,生生世世直到永遠。這就是所謂的優先權 (priority),還記得先前談到法規的許多日期嗎?其實這些日期的規範很多都與優先權有關,攸關學名發表當下的合法條件,只有符合這些要件者,才能算得上是合法的學名。

但是優先權也不是一直穩坐下去的,萬一有一天,這個學名要從種降為變種,那麼我們除了要幫這個學名做好產銷履歷 (雙重引證),還要考慮在變種這個位階上是不是還沒有人發表過,如果有的話,非常遺憾,這個學名只能成為別人的同物異名了。優先權這事是這樣,不只要看你出生的日期,還要看你出生的階級。

但也別以為階級對了出生得早就沒你事了,有的學名雖然出生得早,但因為並非出自名門望族,知名度低,被使用的機會少,雖然有優先權,但另一個出生較晚的學名,因為善於行銷,大家都認識他,因此他就破例獲得優先權,成為合法學名。例如樟科木薑子屬於1763年Adanson命名為Malapoenna,1783年Thunberg命名為Tomex,1789年Lamark稱為Litsea,若根據優先權原則,本屬之合法屬名應為Malapoenna Adanson,但由於Litsea Lamark較為慣用,故予以保留使用,這就是所謂的保留名 (conserved name)。

還有一些類群,因為長久以來慣用的名稱與法規規定者不同,貿然改變又容易造成不穩定的局面 (穩定果然很重要吧!),所以就有了兩個通用的學名,這就是科的替換名 (alternative name)。

1. 菊科Compositae, (Asteraceae, type Aster L.)

2. 十字花科Cruciferae (Brassicaceae, type Brassica L.)

3. 禾本科Gramineae (Poaceae, type Poa L.)

4. 金絲桃科Guttiferae (Clusiaceae, type Clusia L.)

5. 唇形科Labiatae (Lamiaceae, type Lamium L.)

6. 豆科Leguminosae (Fabaceae, type Faba Mill.(=Vicia L.)

7. 棕櫚科Palmae (Arecaceae, type Areca L.)

8. 蝶形花科Papilionaceae (Fabaceae, type Faba Mill.(=Vicia L.)

9. 繖形科Umbelliferae (Apiaceae, type Apium L.)

當蝶形花科被視為獨立的科別時,其對應豆科 (Leguminosae) 保留。

好的,那有沒有剛好那種情況,就是學名發表的時候具有相同的優先權,但後來發現兩者其實是同一個類群,這種時候優先權該怎麼辦呢?這種狀況當然有,而且還不算少見。比較有名的例子大概是山茶科 (Theaceae) 的茶屬 (Thea L.) 與 山茶屬 (Camellia L.)。這兩個屬皆由林奈於1753年發表,這一年正好是法規中規定種與種下類群優先權的起點。一開始,這兩個屬是以花著生的位置來區分的,但後來的研究中認為兩者其實沒有明顯差異,應該是同一屬,這個時候,就要看研究者的抉擇了。彼時,研究人員選了Camellia,因此這個名字就作為山茶屬流傳下去,沿用至今了。這也是為什麼山茶科的科名沒有對應的現行屬名的由來。

本文於2018.5.8發表於同名專頁

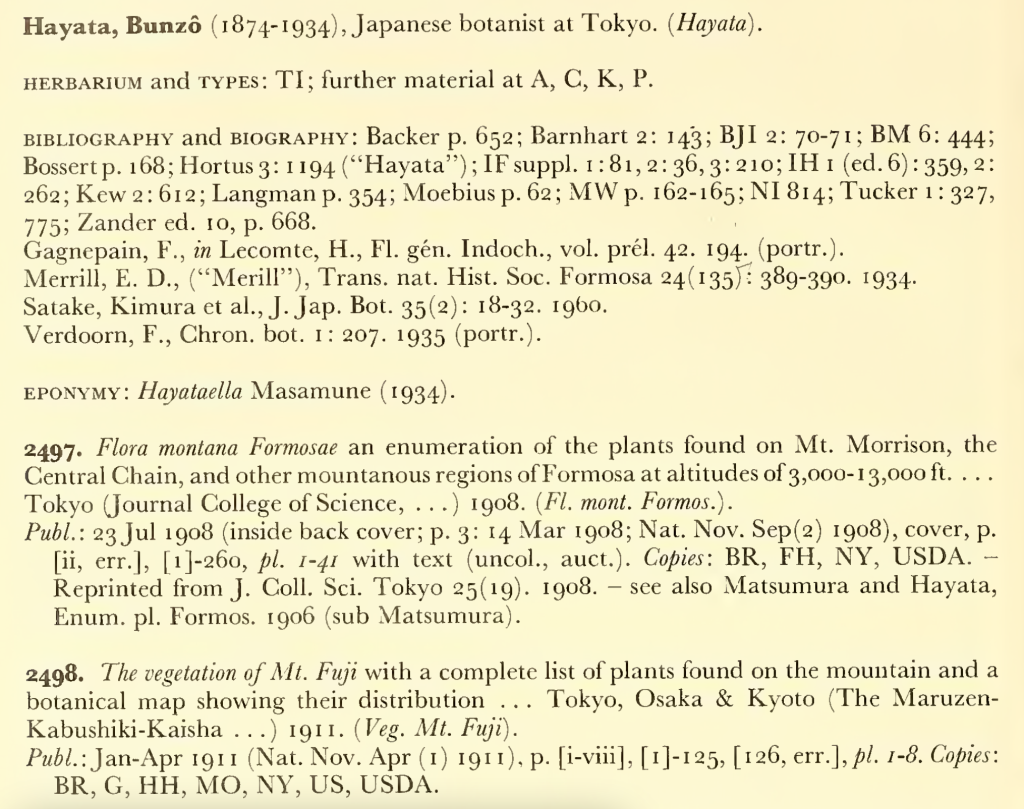

不只是書目,更是植物學者的傳記—Taxonomic Literature

身為植物分類學者,重點工作之一是找尋模式標本,但模式標本不是說找就找得到的東西,加上古早時代的學者,研究過的標本常常四散在許多標本館中,當年又不流行詳細記錄這類資訊。如果要找模式標本,常要先了解這位學者的生平,採集研究的歷程,來推測可能的館藏地點。除非是大師等級的人物,否則這些資訊就會散落在世界各地的大小期刊與書籍當中,找起來並不比標本容易多少。

這時候該怎麼辦呢?今天介紹的這套書,可以幫你在這樣的迷霧之中,指引一盞明燈。

Taxonomic Literature?

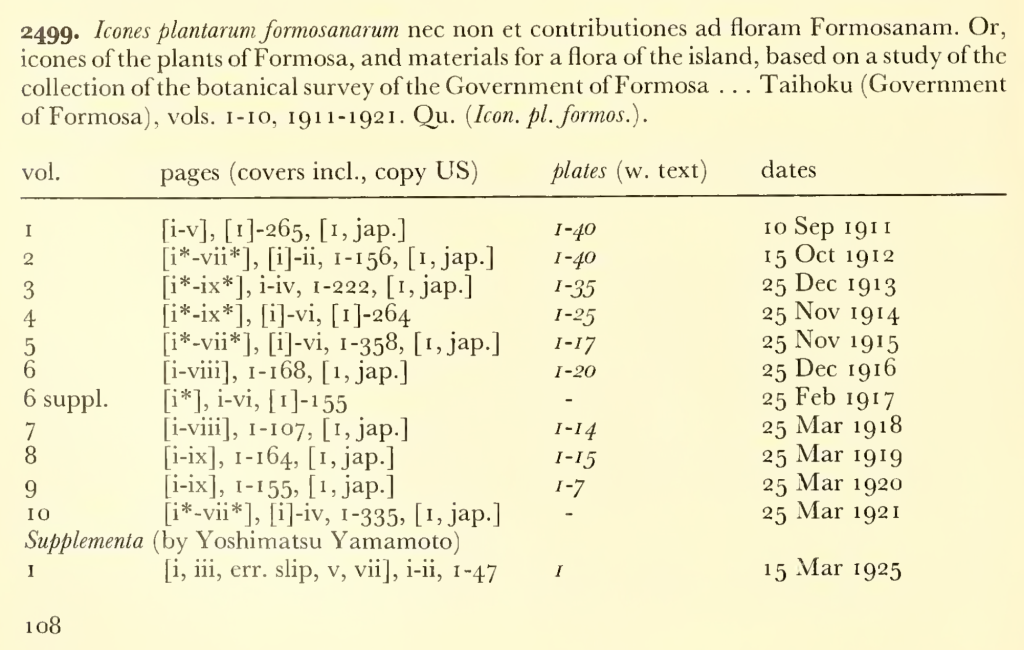

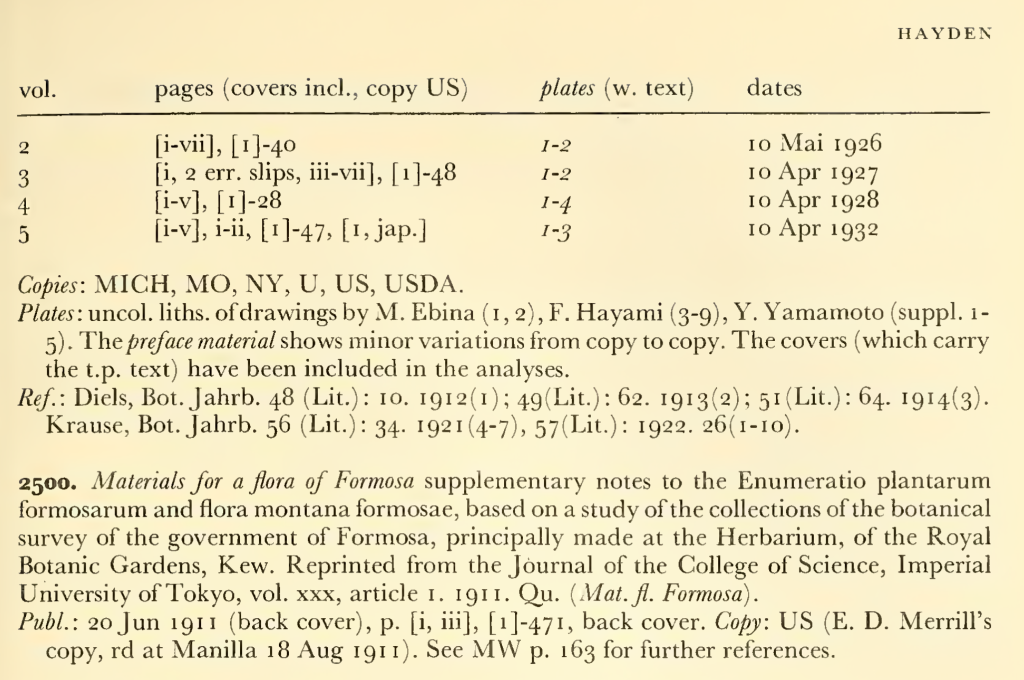

這次要介紹的文獻就是《Taxonomic Literature, a selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries, and types》,顧名思義,就是一套處理植物學者、著作與其的標本館藏的文獻。這套書主要是由兩位植物學者Frans Stafleu和Richard S. Cowan編輯,他們收集當時世界上已知的植物學者資訊,整理其著作、標本、傳記、文獻等資料,匯整成為這套書,可以說是植物學者的百科全書。這套書第一版的成書時間為1967年,該版本已難見到,目前能找到的版本多為1976年再版的第二版,至1988年為止,共出版7卷。另外這套書還有增補的部分,這部分從1992年出版增補第一卷開始,至2009年共出版了8卷增補。

這套書收錄的學者從1753至1940年,發表過3個以上屬名的研究者為主。為什麼說「為主」呢?因為作者表示仍有一些囿於資訊難以收集,所以仍有遺漏的條目,加上這套書的副標題為「selective guide」,所以自然在收錄條目上也多少有作者的主觀意見在內。收錄的條目也不限於顯花植物學者,亦包括隱花植物和古植物學者 (註1),收錄的範圍相當廣大。

這套書的條目是根據作者的姓的拼音順序來排序,每個條目的資訊如下:

1. 作者的生卒年、國籍與職業,有時還有簡介。

2. 引用為學名作者時的標準縮寫格式。

3. 標本的館藏地點,包括模式標本和其他材料,如果作者某著作內的標本收錄在不同的標本館內,也會另外列出。

4. 傳記或與作者相關的他人著作。

5. eponomy:這部分比較特別,是以作者為名的學名或著作。例如以工藤佑舜 (Yushun Kudo) 為名的Kudoacanthus (銀脈爵床屬),以及期刊KUDOA。

6. 重要著作的列表,這部分非常詳細,包括文獻名稱、出版年、卷數、縮寫。另外還有書的細節,包括頁數、圖版數、館藏地點等,圖版甚至還有圖版作者等資訊。最後 (如果有的話) 還會附上與該著作相關的文獻。

從這樣的編排方式可以看出,這套書不僅提供書目資訊而已,還深入的敘述了這些著作的格式與內容,可以看出作者企圖讓讀者在無法取得這些文獻的時候,使讀者盡可能地得知這些文獻的內容。而這樣的編排方式,也能讓讀者快速的認識每位學者,包括其生平以及著作。以上資訊個人認為最難收集的除了典藏標本的資訊外,就屬各種在期刊中的文章了。這些文章通常散落在不同期刊中,要一一的把這些資訊找出來,需要對相關期刊非常熟悉且長期耕耘的專業人士,才有辦法辦到。

雖然在前言裡,作者詳細描述了這套書的方法論,我們可以從而得知,作者如何採集並整理這些龐大的資訊。這些工作即使是在現代,仍然是難以想像的工作量,更何況是那個各種數位典藏並不豐富的年代,作者是拜訪過多少圖書館與標本館,翻過多少文獻才完成這樣的著作。雖然成書時間已久,但直到現在,對於研究1753-1940年的植物學者資訊,仍然是重要的參考資料。

Taxonomic Literature第二版的完整全文可在Biodiversity Heritage Library線上資料庫取得,網址如下:https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/48631

註1: 現代植物分類學幾乎不使用顯花植物 (phanerogamy) 和隱花植物 (cryptogamy) 這兩個名詞,前者指的是現在所謂的裸子植物 (gymnosperm) 和被子植物 (angiosperm,而後者指的則包括其餘以孢子繁殖,傳統上被視為植物的類群,包括真菌 (fungi) 和藻類 (algae) 等。

2021臺灣新植物

嗨~又到了每年的這個時間了,每年發發這個統計文章好像已經變成一種慣例,不過這個統計也滿有趣的,可以知道臺灣的土地上又發現了什麼新的植物。這次同樣是感謝陳柏豪的相助,才能有效的完成這個統計。過去這個統計通常會在每年的12/31上線,但是有鑒於有些期刊在那時,第四期還沒有上線造成遺漏的狀況,所以這次特別改到除夕上線,不過如果有遺漏的話,歡迎各位在留言幫忙補充,讓這個統計更完整吧!

新歸化類群 (newly naturalized taxa)

1. 腋花硬皮豆 Macrotyloma axillare

https://exp-forest.nchu.edu.tw/forest/upload/publish/941-3_3.35-44.pdf

2. 薄葉草合歡 Desmanthus leptophyllus

3. 合歡草 Desmanthus pernambucanus

https://exp-forest.nchu.edu.tw/forest/upload/publish/951-3_3.p159-166.pdf

4. 光頭黍 Panicum coloratum

5. 多子黍 Panicum decompositum

https://exp-forest.nchu.edu.tw/forest/upload/publish/952-3_4.p167-176.pdf

6. 鉤毛草 Pseudechinolaena polystachya

https://www.tesri.gov.tw/Uploads/userfile/A15_2/2021-07-05_1538078123.pdf

7. 倒卵葉木藍 Indigofera spicata

https://www.tesri.gov.tw/Uploads/userfile/A15_2/2021-10-31_1641558691.pdf

8. 綠碎米蕨 Cheilanthes viridis

https://www.tesri.gov.tw/Uploads/userfile/A15_2/2022-01-14_1615033317.pdf

新紀錄類群 (newly recorded taxa)

1. 稀齒樓梯草 Elatostema cuneatum

https://exp-forest.nchu.edu.tw/forest/upload/publish/942-3_4.45-52.pdf

2. 山白前 Vincetoxicum fordii

https://www.biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.478.2.11

3. Leucostegia amplissima

https://doi.org/10.1600/036364421X16312067913534

4. 野百合 Lilium brownii

https://www.tesri.gov.tw/Uploads/userfile/A15_1/2021-12-29_1525221085.pdf

5. 峨嵋鐵線蕨 Adiantum roborowskii

6. 薄蓋雙蓋蕨 Diplazium hachijoense

7. 蝕蓋耳蕨 Polystichum erosum

https://www.tesri.gov.tw/Uploads/userfile/A15_2/2022-01-14_1615033317.pdf

8. 深裂迷人鱗毛蕨 Dryopteris decipiens var. diplazioides

9. 近軸鱗毛蕨 Dryopteris medioxima

https://www.tesri.gov.tw/Uploads/userfile/A15_1/2021-04-01_1450008288.pdf

新種 (new species)

1. 南台灣鳳尾蕨 Pteris austrotaiwanensis

2. 擬烏來鳳尾蕨 Pteris pseudowulaiensis

https://taiwania.ntu.edu.tw/abstract.php?type=abstract&id=1763

3. 高山斑葉蘭 Goodyera maculata

https://taiwania.ntu.edu.tw/abstract.php?type=abstract&id=1769

4. 臺灣薊 Cirsium taiwanense

https://phytokeys.pensoft.net/article/70119/

5. 深山刺蕊草Pogostemon monticola

https://www.biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.507.1.2

6. 臺灣卵果蕨 Phegopteris taiwaniana

https://www.jstage.jst.go.jp/article/apg/72/3/72_202102/_pdf

7. 葉氏斑葉蘭 Goodyera similis var. similoides

8. 聖陵粉蝶蘭 Platanthera quadricalcarata

9. 心唇小柱蘭 Crepidium ×cordilabium

https://taiwania.ntu.edu.tw/abstract.php?type=abstract&id=1727

10. 牟氏羅曼藤蕨 Lomariopsis moorei

https://doi.org/10.3897/phytokeys.187.77035

紀念一個人不只有既定程序,它可能還很複雜

新的一年又過了三個多月了,希望今年的發文頻率可以高一點,不然這裡都快變沙漠了。那麼,這次要討論的是有關人名引用在種小名的規範,這個規範當然也包括亞種或變種等種下位階的名稱。

在植物的命名中,存在著一類數量相當多的名稱,就是引用人名來當作學名,常見的案例包括牛樟Cinnamomum kanehirae、卡氏櫧Castanopsis carlesii、或著生杜鵑Rhododendron kawakamii等,其中的kanehirae、carlesii和kawakamii分別來自金平亮三 (Kanehira Ryoso)、William Richard Carles以及川上瀧彌 (Kawakami Takiya)。

根據法規,當人名引用於種或種下位階時,都必須符合60.8條款,若與之牴觸則必須修正,除非符合擬則60C.1的規範。根據該條款,人名引用於種及種下位階時有2種格式:屬格名詞及形容詞,其中前者的性、數須與被紀念者相符;而後者的性別則須與屬名相符。兩者的使用沒有強制的規範,由命名人自行選擇即可。

由以上規範,可以檢索表表示如下 (譯自Turland, 2019)

1. 小名為形容詞

2.人名結尾為子音

3.屬名為陽性 +-ianus

3.屬名為中性+-ianum

3.屬名為陰性+-iana

2.人名結尾為母音

4.人名結尾為-a

5.屬名為陽性+-nus

5.屬名為中性+-num

5.屬名為陰性+-na

4.人名結尾為-e, -i, -o, -u, 或-y

6.屬名為陽性+anus

6.屬名為中性+-anum

6.屬名為陰性+-ana

1. 小名為屬格名詞

7.人名結尾為子音,但不是-er

8.被紀念者為單數

9.該人為男性+-ii

9.該人為女性+-iae

8.被紀念者為複數

10.至少有一名為男性+-iorum

10.全為女性+-iarum

7.人名結尾為母音或-er

11.人名結尾為-a

12.被紀念者為單數 (男性或女性)+-e

12.被紀念者為複數 (男性或女性)+-rum

11.人名結尾為-e, -er, -i, -o, -u, 或-y

13.被紀念者為單數

14.該人為男性+-i

14.該人為女性+-ae

13.被紀念者為複數

15.至少一人為男性+-orum

15.全為女性+-arum

過去比較常見的拼字錯誤包括早田氏被引用時常用的hayatai (應為hayatae)、島田氏shimadai (應為shimadae) 或金平氏kanehirai (應為kanehirae)。近代的則有錦美山茶Camellia chinmeii S.L. Lee & T.Y.A, Yang,此處根據原始文獻的說明,被紀念者為作者的妻子,為女性、單數,且很明顯是以屬格名詞的方式呈現,因此應修正為chinmeiae。

詳細說明可參考Turland, N. 2019. The Code Decoded一書

本文於2020.4.6發表於同名專頁

穩定是最重要的事,從The Global Flora的事件來看

最近植物分類學界發生了一件大事,事件的起因是最近The Global Flora Special Edition, GLOVAP Nomenclature Part 1: Vol. 4的出版,在該文獻中,發表了3286個新組合學名、415新種名 (new species name)、4個新種和2個新屬。對此,美國植物分類學家協會 (American Society of Plant Taxonomists, ASPT) 發表了一封公開信來回應此事。以下我擷取了信中所列的幾個重點。

命名法規提供了一套供全世界的科學家對於生物命名的正式規範。然而,同樣重要的是,在研究者間,也有一套不成文的準則,其中下列數點是我們認為至關重要的:

1. 分類學是一門研究。分類學家對於生物的命名可能會有不同的意見,但那些意見應當被作為假說來測試方能正式接受。

2. 分類學的研究是緩慢的且可能產生不明確的成果,但命名上的變更卻需要強而有利的證據支持。很多類群即使經過好幾年的研究後,仍然停留在一個親緣關係不確定的狀況中。而這樣的不確定性,可能來自於樣本或參與分析物種種類之不足。基於支持度不足或衝突性的親緣研究成果而提出的分類上的改變,可能具有潛在性的錯誤。因此,在正式提出改變之前,必須盡可能的收集樣本及增加分析的類群,以求得具有高支持度的成果。這也是為什麼親緣分析的作者們很少提出命名上的變更,直到獲得確鑿的證據。這種嚴謹的程度確保了分類學的科學價值及穩定性,也確保了其成果能被其他領域所用。

3. 植物學領域中,研究者是緊密聯繫的。對於研究人員來說,了解哪個類群正由誰在研究,而又有哪些類群是需要修訂是很容易的。研究者之間常相互討論,以了解哪些領域能使學生得到最大的發揮。雖然競爭能夠健康的提升分類學研究的水準,但我們仍然致力於減少彼此研究領域的重疊以及竊取他人的想法。因此,機構間的合作對我們的領域而言是常態,並且避免在他人已進行中且即將完成的領域啟動競爭性的計畫。認識到良好的科學特別是分類學研究,是需要長時間才能得到正確且穩定的成果。這些認知對於這個領域的成長以及確保分類學的成果是經由良好支持的研究來說非常重要。

4. 我們發表的結果為分類學的變革提供了基礎,而這些結果係由同行進行審查。雖然ICN規定命名上的變革不需要經由同行的審查,但理想上造成這些改變的科學研究成果應該要經過同行審查。更甚者,命名上的改變即為基於研究者之間的相互審查的科學,特別是對於提高數位化的標本以及文獻的可及性。這對於確保命名與嚴謹的科學研究之間的連結來說非常重要。

5. 我們活躍且熱情的訓練下一代的研究者們,並且確保積分是給予學生和初級研究者,保護他們不被機會合作者和掠奪性期刊的影響。這對於我們領域的成長、建構未來合作者及證明我們的研究和培訓對該領域的重要性。

6. 基於”機械性的”大量的重新命名 (相對於來自於新資料及新成果的所有證據而言) 是令人懷疑的。 ”機械性的”過程在此指的是快速瀏覽近期的親緣研究文獻,並將之翻譯為新名稱或新組合的過程。這樣的過程可能造成混亂,特別是當那些資料無法提供強而有力的支持分類學上的修訂時,更可能導致積分和認可被這些人所佔用。

以上即為ASPT提到對於GLOVAP的回應,雖然是針對該出版物的回應,但其實闡述了分類學家在進行研究時,需要保持多麽慎重的態度。當研究者在做任何一個分類學上的處理時,都要再三的檢視自己提供的證據是否充分,因為學名一但合法發表之後,它就成為一個歷史上不可抹滅的印記,就好像現在我們仍然要回顧久遠之前的文獻一般,未來的研究者也會看著我們的文獻研究。所以在證據上不充分之前,寧可保持嚴謹的態度少發表一個學名,也不要輕率的發表不成熟的結果。

本文最初於2018.4.17發表於同名專頁

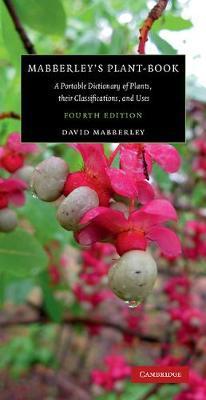

Mabberley's Plant Book—一本好用的分類學字典

植物分類研究的過程中,不可避免的要拜訪各地的標本館查閱標本,各式標本固然是重要目的之一,但對我來說,另一件有趣且值得探訪的事,就是翻閱標本館內提供給訪客的參考書。許多標本館的歷史的歷史都相當悠久,所以館藏的各種文獻中也不乏一些珍稀的文本。我和今天要介紹的書,就是在這樣的狀況下碰面的。

現在各種線上資源的豐富性,使得在取得各類群的相關資訊變成相對容易的事,彷彿有了Google就可以隨時找到想要的資訊。不過有時用線上資料久了還是會想:有沒有一本像字典一樣,可以放在辦公桌上隨手翻閱就可以看到各類群的相關資訊的書呢?這次要介紹的Mabberley's Plant Book就是這樣方便的一本書。

這本書的內容是?

還記得第一次翻開這本書時,就被它的驚人資訊量嚇到,這本書的主要內容就是每個類群的屬/種的數量、主要形態特徵、分布和用途等,收錄的範圍包括種子植物、蕨類和石松類等。以殼斗科 (Fagaceae) 的條目來說,作者首先提及它隸屬於殼斗目 (Fagales),且不包括南方山毛櫸科 (Nothofagaceae),此為目前該科的分類地位與範圍。其次提及屬、種數量以及分布,緊接著是種藥的相關文獻以及形態特徵。在這裡,作者提供了相當詳盡的形態特徵敘述,同時為了縮減版面,各部位的專有名詞皆以縮寫代替,例如葉片leaves縮寫為lvs.。形態敘述之後,作者提供了亞科劃分方式以及其內各屬。最後再提及本科重要的經濟樹種以及主要的用途和俗名等。

本書科屬的劃分主要採用Kubitzki系統,再加上近年的分子研究成果,這使得本書的內容具有相當的可信度,也被許多研究報告引用。本書的編排方式就和字典一樣,是根據英文字母的順序來編排,而不是根據分類系統的順序來編排,這樣的好處是,即使對Kubitzki系統不熟悉,也可以輕鬆的找到目標類群。這個編排還有個有趣的巧思,就是學名長得很像或是後出同名的名稱會被放在一起,例如Dillenia和Dillandia、或是Digitaria、Digitariella、Digitariopsis和Digitalis,完整的呈現分類學家取名上的巧合和惡趣味XD

本書作者David J. Mabberley具有深厚的植物學研究背景,他是牛津大學Wadham學院的退休教授,研究領域包括系統植物學和栽培植物的相關研究等,主要關注的類群包括唇形科 (Labiatae)、楝科 (Meliaceae) 和芸香科 (Rutaceae) 等。除了科學家的背景以外,他同時也是一個作家,寫過的書相當多,其中最有名的大概就是這次介紹的這本Mabberley's Plant Book。本書的第三版出版於2008年,隔年即獲得國際植物分類協會 (International Association for Plant Taxonomy, IAPT) 頒發恩格勒銀質獎章 (Engler Medal in Silver) 的肯定 (台灣植物誌第二版也得過),可見這本書的內容與其份量。

總之,這是一本很有用的字典,作者在最小的版面裡呈現世界維管束植物的廣大世界,作爲工具書查閱的用途之外,閒來沒事拿來翻翻也可以增進對世界上各種植物的認識。