Mabberley's Plant Book—一本好用的分類學字典

植物分類研究的過程中,不可避免的要拜訪各地的標本館查閱標本,各式標本固然是重要目的之一,但對我來說,另一件有趣且值得探訪的事,就是翻閱標本館內提供給訪客的參考書。許多標本館的歷史的歷史都相當悠久,所以館藏的各種文獻中也不乏一些珍稀的文本。我和今天要介紹的書,就是在這樣的狀況下碰面的。

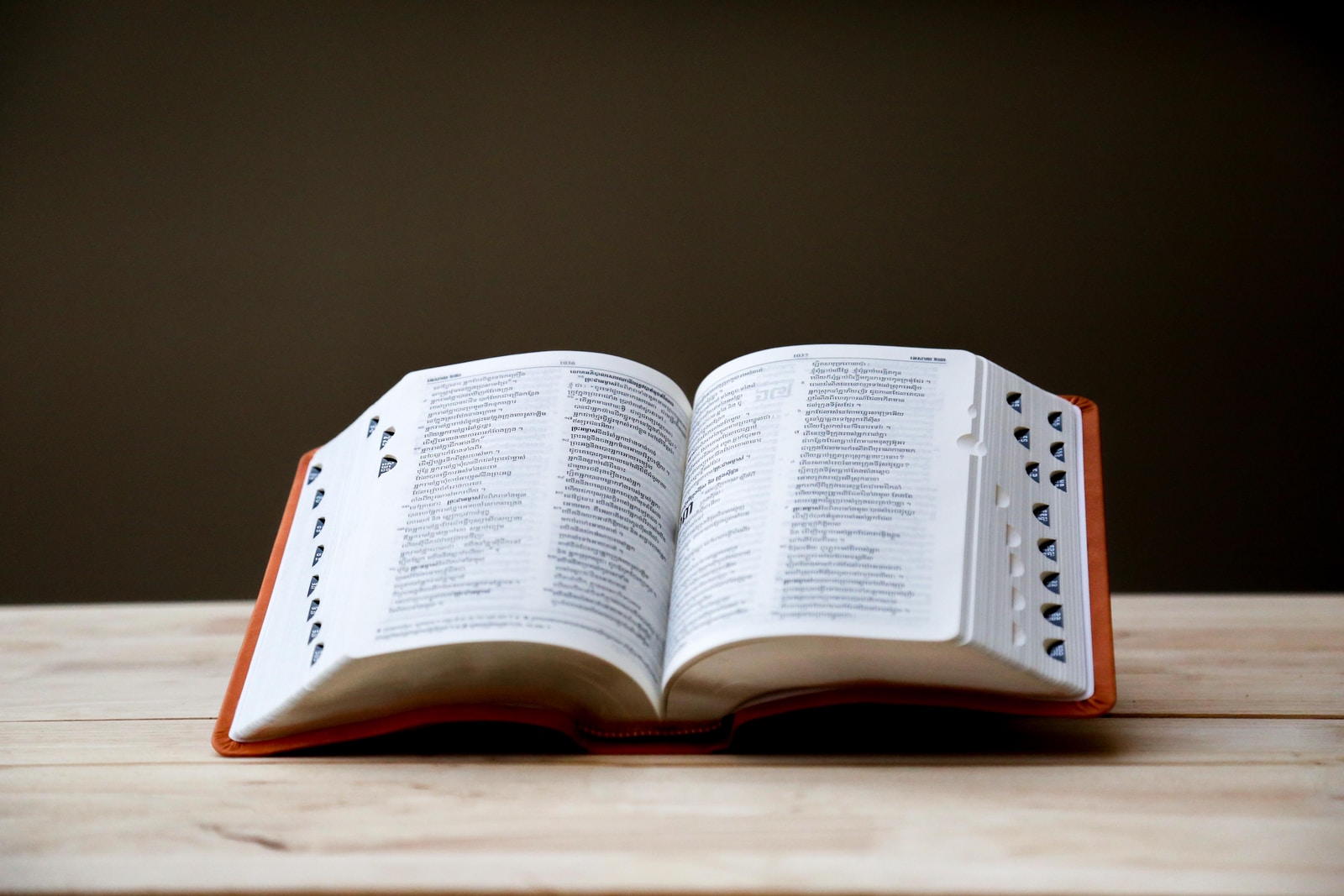

現在各種線上資源的豐富性,使得在取得各類群的相關資訊變成相對容易的事,彷彿有了Google就可以隨時找到想要的資訊。不過有時用線上資料久了還是會想:有沒有一本像字典一樣,可以放在辦公桌上隨手翻閱就可以看到各類群的相關資訊的書呢?這次要介紹的Mabberley's Plant Book就是這樣方便的一本書。

這本書的內容是?

還記得第一次翻開這本書時,就被它的驚人資訊量嚇到,這本書的主要內容就是每個類群的屬/種的數量、主要形態特徵、分布和用途等,收錄的範圍包括種子植物、蕨類和石松類等。以殼斗科 (Fagaceae) 的條目來說,作者首先提及它隸屬於殼斗目 (Fagales),且不包括南方山毛櫸科 (Nothofagaceae),此為目前該科的分類地位與範圍。其次提及屬、種數量以及分布,緊接著是種藥的相關文獻以及形態特徵。在這裡,作者提供了相當詳盡的形態特徵敘述,同時為了縮減版面,各部位的專有名詞皆以縮寫代替,例如葉片leaves縮寫為lvs.。形態敘述之後,作者提供了亞科劃分方式以及其內各屬。最後再提及本科重要的經濟樹種以及主要的用途和俗名等。

本書科屬的劃分主要採用Kubitzki系統,再加上近年的分子研究成果,這使得本書的內容具有相當的可信度,也被許多研究報告引用。本書的編排方式就和字典一樣,是根據英文字母的順序來編排,而不是根據分類系統的順序來編排,這樣的好處是,即使對Kubitzki系統不熟悉,也可以輕鬆的找到目標類群。這個編排還有個有趣的巧思,就是學名長得很像或是後出同名的名稱會被放在一起,例如Dillenia和Dillandia、或是Digitaria、Digitariella、Digitariopsis和Digitalis,完整的呈現分類學家取名上的巧合和惡趣味XD

本書作者David J. Mabberley具有深厚的植物學研究背景,他是牛津大學Wadham學院的退休教授,研究領域包括系統植物學和栽培植物的相關研究等,主要關注的類群包括唇形科 (Labiatae)、楝科 (Meliaceae) 和芸香科 (Rutaceae) 等。除了科學家的背景以外,他同時也是一個作家,寫過的書相當多,其中最有名的大概就是這次介紹的這本Mabberley's Plant Book。本書的第三版出版於2008年,隔年即獲得國際植物分類協會 (International Association for Plant Taxonomy, IAPT) 頒發恩格勒銀質獎章 (Engler Medal in Silver) 的肯定 (台灣植物誌第二版也得過),可見這本書的內容與其份量。

總之,這是一本很有用的字典,作者在最小的版面裡呈現世界維管束植物的廣大世界,作爲工具書查閱的用途之外,閒來沒事拿來翻翻也可以增進對世界上各種植物的認識。

只要出問題,DNA都能解決?

在文章的一開始,我們先來訪問DNA本人對於它被請出來救援的感想。

編:DNA大大您好,這次很榮幸邀請您來訪問。

DNA:哪裡,也謝謝你的邀請。

編:不知道你對於經常被請出來救援的感想是什麼?

DNA:唉呀,能被大家看重是好事阿,不過有的時候也是滿困擾的呢 (苦笑)

編:哦,怎麼說?我以為這種被需要的感覺還挺不錯的。

DNA:是不錯啦,但是阿,我也沒有想像中的萬能喔,你知道嗎?

編:ㄟˊ~~~~不會吧,怎麼可能,傳言中不是解不開的謎題,DNA都能解決嗎?

DNA:我也很想達成大家的願望,可惜我還是有極限的。以下就聽我娓娓道來吧!

分子生物學指的是利用遺傳物質來探討生物學議題的方式,很多生物學的領域都有分子生物技術的參與,分類學當然也不例外。最廣為人知的,莫過於近年流行的APG系統,即為利用該技術建立的分類系統。而分生技術如何影響分類成果呢?主要關鍵是在於利用基因序列比對後,經由最大簡約分析 (maximum parsimony)、最大概似度分析 (maximum likelihood) 或貝葉斯導出式分析 (Bayesian inference analysis) 等方法所得到的樹形圖,應用支序學原理 (cladistic),與先前已知的分類結果相互比較之下得到的成果。

這樣抽象的描述似乎很難理解,不如讓我們找個實際上的案例來說明吧!Schaefer (2007) 於Blumea發表的一篇報告指出,針對甜瓜屬 (Cucumis) 與相關的幾個屬的分子生物學研究顯示,過去根據形態定義的甜瓜屬並不是單系 (monophyly),而是與紅鈕子屬 (Mukia) 等幾個屬形成並系 (paraphyly) 的關係。因此作者擴大甜瓜屬的範圍,把紅鈕子屬、Cucumella、Dicoelospermum等幾個屬都併到甜瓜屬內,並進行學名的轉移和重新敘述該屬的形態。

這樣的案例在現今的分類學上俯拾皆是,所以我們才會覺得分子生物技術好神啊,好像解決了很多的問題。不過看似很神的背後,其實隱藏著很多的前提假設。首先,不管所要探討的議題在哪個位階,不論是科、屬、種或種下,都要徹底的了解該類群的形態變異範圍,特別是形態上的中間型或難以釐清的類群,之後取樣的時候這些都是關鍵,而且往往分類上難解的也是這些類群。

第二,分子生物技術的多樣化可說是到了眼花撩亂的地步,選擇合適的技術來解決問題也成了現在的難題之一,而由於不同技術間會有巨大的經費落差,因此這邊需要結合類群特性和經費一併考量。若不考慮經費,每個技術和所使用的DNA來源能探討的層級也不一樣,目前比較常看到的還是利用定序法來解析某段序列,經過分析得到的樹來解析類群間的關係。這個時候,由於不同序列的演化速度不同,因此選擇適合的序列來分析,就成了關鍵。

編:恩…看來要請DNA出來解決問題,沒有充分的準備還是不行的啊~

DNA:是阿,況且還可能產生不同人利用不同的方法所得到的結果是相互牴觸的呢!這個時候還是有賴其他證據的配合,例如形態、孢粉學、核型分析等,所以光靠我好像也很難說出一個很好的故事。所以我說大家都太抬舉我了麻~

編:看來我們確實是給您太大的壓力了啊 (拍肩),希望本文的刊出可以讓大家了解您所背負的壓力。

DNA:希望如此囉,希望大家也多重視其他領域的研究,就像我剛剛說的,沒有其他證據的配合,我還是孤掌難鳴啊。

編:的確如此。那麼今天非常感謝DNA接受採訪,我們下回再見~

DNA:大家再見~只要出問題,DNA都能解決?

本文最初於2018年刊登於同名專頁

學名不只要出版,還要重版出來 (誤)

學名也要出版?是的,學名也要出版,而且還有一些規定需要遵守,這個學名才叫做有效的學名,一不注意,該學名可能就變成一個無效的學名,不可不慎。而這兩項規定就是正當出版 (valid publication) 及有效出版 (effective publication) ,兩者規定於法規之第四章及第五章,分別介紹如下:

有效出版 (effective publication)

有效出版指的是該新名稱在法規下,僅以印刷物於公眾機構或至少各大植物學機關之圖書館所發表,可經出售、交換或贈與,提供植物學者普遍利用者,始為有效出版。2012年1月1日之後,具有國際標準期刊編碼 (ISSN) 或國際標準圖書編碼 (ISBN) 之電子期刊所發表之PDF文件 (參照第29.3條款與擬則29A.1),亦屬有效發表 (條款29.1)。在公開議會發表之名稱,或在公共植物園或標本上標示之名稱,或僅由手稿、打字稿或其他未發表資料製成之顯微膠片公開發表者,或非如第29條款所描述,僅由電子及電子媒體傳遞者,均屬無效 (條款30.1)。

實務上,現在多數的新名稱多半發表在期刊上,少有不符合有效出版的狀況。但是有一部分的學名會發表在書籍上,作者可能要考慮到流通性的問題,雖然目前書籍出版都需要申請ISBN,但發行量很少的狀況下 (特別是沒有電子書的情況下),很容易使後來的研究學者難以取得這些研究資料。

正當出版 (valid publication)

正當出版的內容則更加嚴格,除了必須具有有效出版外,更需具備植物之拉丁文或英文特徵敘述、學名締造合於法規及指定模式標本四條件都具備者方為正當出版 (條款32.1及38.1),而一植物之學名是否合法必須有效出版與正當出版兼具尚可稱為有效之學名。

39.1條款:1935年1月1日至2011年12月31日:於此日期之間,新分類群 (藻類和所有化石類群除外) 名稱之正當出版必須附有拉丁文描述或特徵摘要或引用 (參照第38.13條款) 前人已發表的有效拉丁文描述或特徵簡述。

Art. 39.1: In order to be validly published, a name of a new taxon (algae and fossils excepted) published between 1 January 1935 and 31 December 2011, inclusive, must be accompanied by a Latin description or diagnosis or by a reference (see Art. 38.13) to a previously and effectively published Latin description or diagnosis (but see Art. H.9; for fossils see Art. 43.1; for algae see Art. 44.1).

這是一個重要的日期,特別是對於在台灣的植物分類學者們更是如此。金平亮三在1936年發表的增補改版台灣樹木誌,當中有許多新種都缺乏拉丁文描述,所以成為不合法學名,例如玉山衛矛 (Euonymus morrisonensis Kanehira & Sasaki) 即因此而為不合法名,因而後來學者發表了替換名黃氏衛矛 (Euonymus huangii H. Y. Liu & Yuan P. Yang)。

39.2條款:2012年1月1日:正當出版之條件,自該日期起,出版新分類群名稱,必須以拉丁文或英文之特徵描述或特徵簡述或引用前人已發表的有效拉丁文或英文之特徵描述或特徵簡述 (條款39.2)。

Art. 39.2: In order to be validly published, a name of a new taxon published on or after 1 January 2012 must be accompanied by a Latin or English description or diagnosis or by a reference (see Art. 38.13) to a previously and effectively published Latin or English description or diagnosis (for fossils see also Art. 43.1).

40.1條款:1958年1月1日:於此日期或之後,屬或屬下分類群之正當出版必須指明模式。

Art. 40.1: Publication on or after 1 January 1958 of the name of a new taxon of the rank of genus or below is valid only when the type of the name is indicated (see Art. 7–10; but see Art. H.9 Note 1 for the names of certain hybrids).

40.4 條款:2007年1月1日:於此日期之前,新種或新的種下分類群名稱的模式 (化石除外) 可以是一幅插圖,但於此日期之後,其模式必須是一張標本。

Art. 40.4: For the purpose of this Article, the type of a name of a new species or infraspecific taxon (fossils excepted: see Art. 8.5) may be an illustration prior to 1 January 2007, on or after which date, the type must be a specimen (except as provided in Art. 37.5).

40.6條款:1990年1月1日:於此日期或之後,新屬或新的屬下分類群,指定模式標本時必須包括術語typus或holotypus或其縮寫或是現代其他語言中之同義詞。當新屬或屬下分類群僅含一個種時,指明該種之模式即可。

Art. 40.6: For the name of a new taxon of the rank of genus or below published on or after 1 January 1990, indication of the type must include one of the words “typus” or “holotypus”, or its abbreviation, or its equivalent in a modern language (see also Rec. 40A.1 and 40A.2). But in the case of the name of a monotypic (as defined in Art. 38.6) new genus or subdivision of a genus with the simultaneously published name of a new species, indication of the type of the species name is sufficient.

40.7條款:另外,於此日期或之後,新種或種下分類群之名稱,當其模式為一份標本或未發表的插圖時,發表時必須指明保存該模式的標本館、收藏處或研究機構。

Art. 40.7: For the name of a new species or infraspecific taxon published on or after 1 January 1990 of which the type is a specimen or unpublished illustration, the single herbarium or collection or institution in which the type is conserved must be specified.

此外,在法規的附錄I中有所謂的禁止著作 (suppressed work),在羅列的文獻中發表的特定位階的學名,皆屬不合法。

本文最初於2018.5.1發表於同名專頁

個人資料庫網站的選擇-Scratchpads

還記得十幾年前在念碩班的時候,那個時候分類學界剛吹起一股數位典藏的風潮,很多標本館都開始架設自己的資料庫網站,讓世界各地的研究者,都可以藉由這些網站檢視該標本館的館藏。除了標本館的資料庫以外,還有一些文獻資料庫也數位化保存版權自由的古文書。不過看了這麼多網站,難免會有心癢癢的時候,野外跑久了總是會想要有個地方來放置及整理這些資料,目前比較常見的方式是採用部落格或是網路相簿的方式整理,但感覺還是有那麼一點不太好用,畢竟這些方式的原始設計目的就不是為了資料庫而生,通常沒辦法系統性的根據類群呈現想要的資訊。自行架站雖然可以符合需求,但是架站的學習成本高,伺服器和網域名稱又要一筆費用,是否有其他的選擇呢?

Scratchpads是什麼?

這裡提供一個不錯的選擇-Scratchpads。Scratchpads是由一群網路工程師與分類學家所成立的網站,這個網站的目的,就是提供世界各地的科學家一個自由的平台,為各自有興趣的類群或區域的生物多樣性,在網路上分享各種資料。根據網站上的資料,目前支持這個網站運作的資金來自歐洲許多學術機構和博物館,網站也良好運作中,今年還有持續更新,使用上應該可以不用擔心。如果想要知道創建出來的網站的外觀和功能,可以參考網站上的列表,這裡也提供一個範例供參考:https://convolvulaceae.myspecies.info/

從外觀看來,Scratchpads提供的樣板應該是相當固定的,包括首頁、樹狀的類群呈現方式、照片庫等,可以調整的地方不多,好處是不用花心思在設計上,只要專心地上傳資料就好。如果是對於美觀比較要求的人,可能就不太適用了。目前網站似乎把註冊新網站的表單關閉了,要成立新網站的話可以寫信scratchpads@nhm.ac.uk,把姓名、感興趣的類群,以及網站的可能大小告訴對方,他們會協助建立網站。

你也在尋找適合的資料庫網站嗎?那麼不妨看看Scratchpads提供的服務,是否與你的需求符合吧!

穩定、穩定、再穩定

植物學需要一精密命名法規以供世界各國學者共同使用,一方面處理分類群之階級或單位,另一方面則以學名應用於植物各分類群上。學名之創設在於提供指示分類群分類階級之工具,而非指示其特徵或歷史。其目的主要在於提供各及分類群名稱之一固定法則,藉以避免一切易致錯誤、混淆不清或紊亂學名之使用。次為避免不必要學名之創設。至於文法之訂正、讀音不協調、流行之習慣、人名之牽涉等,雖然具有不可否認之重要性,相對成為次要目的。

這是命名法規總論的第一條,很清楚的闡明了法規的精神。法規的目的,在於穩定學名的使用,所以在某些情況下,法規容許例外的存在,例如違反優先權的學名使用,或是替換名等,其目的都是在於不為了遷就法規,而產生過多不必要的學名,或是使學名在應用於不穩定的狀況發生。

其次,法規的原則有6條,說明法規中最重要的概念。

1. 藻類、真菌及植物命名法規獨立於動物及細菌命名法規,互不牽涉。本法規適用於視同藻類、真菌和植物之所有分類群名稱,不論該名稱是否當初有無被指定隸屬者 (見總論8)。

The nomenclature of algae, fungi, and plants is independent of zoological and bacteriological nomenclature. This Code applies equally to names of taxonomic groups treated as algae, fungi, or plants, whether or not these groups were originally so treated (see Pre. 8)

總論第八條表示:本法規之條款適用於所有傳統認知之真菌、藻類及植物,不論化石或非化石植物,包含藍綠藻 (Cynobacteria)、Chytrids、卵菌類及細胞性黏菌;及能行光合作用之原生生物 (Protists) 與其分類上相關而不能行光合作用之原生生物 (原生動物界Microsporida除外)。

2. 分類群的名稱之應用由命名模式決定。

The application of names of taxonomic groups is determined by means of nomenclatural types.

這裡指的是所謂的模式化法 (typification),從科以下的位階皆有對應的模式,其中常被研究者關心的就是所謂的模式標本 (type specimen)。模式標本到底有什麼能耐,只要看一眼,學者的煩惱都可削減大半,後面我們會有專門的文章談這件事。

3. 分類群之命名基於發表的優先權。

The nomenclature of a taxonomic group is based upon priority of publication.

優先權絕對是最常惹事的法規重點,你以為先發表就先贏?要取得絕對的先,絕對沒有那麼容易啊。

4. 每一個具有特定範圍、位置及階層之分類群僅能有一個正確之名稱,除特殊情況外,其指最早合法發表的該名稱。

Each taxonomic group with a particular circumscription, position, and rank can bear only one correct name, the earliest that is in accordance with the Rules, except in specified cases.

特殊情況就是細節中的魔鬼,同時這裡又再次提到優先權,其重要性不言而喻。

5. 無論其詞源為何,分類群之學名應為拉丁文。

Scientific names of taxonomic groups are treated as Latin regardless of their derivation.

這條可能是原則裡最容易理解的了 (笑)。

6. 除非明確限制,命名條款具有追溯既往之效。

The Rules of nomenclature are retroactive unless expressly limited.

還記得先前談到法規有規定每條規則的生效日期嗎?這就是原因。

本文最初於2018.3.27發表於同名專頁。

給新手的拍照指南

隨著生態旅遊的盛行,越來越多人在野外活動時,利用拍照的方式來記錄觀察到的各種植物。時日一久,總會遇到不認識的種類,這種情況下,利用拍照的方式紀錄各項特徵,回家翻圖鑑或貼到各類社團問人求名。但是有些照片常被網友評論為「這張沒有拍到重點,很難鑑定」「下次再遇到可以拍XX部位」「這樣的話只能鑑定到屬」。這些評論多半讓人感到灰心或憤怒,到底這些網友是故意刁難?還是這些照片真的難以鑑定呢?如果網友的評論是中肯的,那麼什麼樣的照片才容易提高鑑定成功的機率呢?

鑑定成功的拍照方式

這個主題之前在鑑定的那篇文章中提及,但僅有簡短地提及要點,所以這篇另外寫一篇獨立的文章詳細敘述到底該怎麼拍。首先來盤點一下需要紀錄的資訊有哪些:棲地、全株、枝條、葉片、花序、花、果以及其他構造等,下面就一一敘述該怎麼拍這些照片。

1. 棲地:這個通常是最容易漏掉的照片,很多人看到植物覺得興奮,於是就拍了很多植株的照片,但其實棲地的照片可以傳達很多訊息,例如環境是開闊的林緣還是鬱閉的林下、伴生植物種類、生長方式、植株大小等。一張理想的棲地照片,該種植物並不需要佔據大部分的空間,反而應該把空間讓給週遭的環境,植物本體的大小只要能夠辨識就好,如果植物體太小,甚至事後加工標記出來也可以。總之,這張這片要傳達的重點是植物生存的環境。值得注意的是,這種照片對過於珍稀的種類有時會很容易被有心人士按圖索驥找到盜採的目標,對於這類物種,盡量不要在照片裡拍到太多「地標」,例如電線竿、房子、步道、道路等人工建物。

2. 全株:全株就是以植物為主體來拍攝,目標是讓人知道這種植物是喬木、灌木、草本,還有它們的生長型式。因此重點是盡量讓目標植物成為照片中容易判斷的主要目標,如果同時有其他植物長在一起,那麼可以適當的撥開,進而使你的目標成為照片中第一眼可以看到的目標。

3. 枝條:這部分通常是針對木本或是較高大的草本植物而言,這張照片的功能是拍攝一段枝條,展現葉片和花序等部位在枝條上的生長方式,所以拍攝的時候,要挑選一段相對完整的枝條,然後調整角度,使拍攝角度正對枝條,並且沒有其他枝條的干擾,讓上述的特徵可以清楚的在照片中展現。這裡的訣竅是,盡量不要拍攝過長的枝條,這樣反而會讓上述特徵不容易展現。以青剛櫟 (Quercus glauca) 為例,大概30公分左右的枝條是相當理想的目標。

4. 葉片:接下來進入植物的細部構造,葉片是其中之一。葉片的重點在於拍攝單一一片葉片的正面以及背面,進而展現葉片的特徵。這張照片拍起來相對簡單,葉片是平面的,所以只要找一片完整的葉子,連同葉柄正面拍一張、背面也拍一張,然後再看看葉片有沒有其他構造 (例如毛、腺體、照片裡不容易看到的鋸齒或葉脈等),必要再加拍這類構造的特寫,通常就可以完成拍攝。值得注意的是,葉片在植物體上常因為生長的部位而有尺寸或形狀上的變異,所以有時間的話,盡量把這些都拍下來也會很有幫助。

4. 花序:花序的拍攝重點有點像上面的枝條,主要展現的是花序上花的排列方式,這個部分如果在枝條的照片中已經可以清楚的辨識,那麼在這裡就可以省略。花序拍攝上通常採取側面的拍攝角度,這個角度通常可以清楚地看到花序上每朵花的著生方式。

5. 花:這通常是不會被漏掉的重點,因為花通常長得最顯眼,所以初學者通常會拼命的拍攝一大堆花的照片,但是這也是最容易遭到無情批評的照片,為何?因為花的細節很多,容易漏掉啊,而且每個類群都有自己的重點,有的要看花萼、有的要看花瓣、有的又要看子房,對初學者來說真的很容易產生「阿不然到底是想怎樣」的挫敗心情。作為一個初學者當然不可能用這種因材施教的方式來拍照,可以做到這點的話,應該也不會是初學者了。所以這邊的建議就是:全部都拍。所以拍攝的重點是先拍花的正面和花的側面兩個角度,這樣至少可以先大致上把一朵花的主要構造都拍攝清楚。然後是觀察花的萼片附近有沒有苞片這類的構造,有的話再拍,接下來是花的內部構造,雌雄蕊自然是少不了的重點,所幸這兩個通常長在一起,所以一起拍就可以了。

6. 果實:果實的拍攝上相較於花來說單純許多,因為多數的果實外觀都不太複雜,需要注意的重點反而是判斷拍到的果實成熟與否,可以的話,請盡量拍攝成熟的果實。

7. 其他構造:植物體有許多構造都可以協助判斷,例如葉柄的溝、枝條上的皮孔或腺體、樹皮的剝落方式等,都是很好的輔助特徵,但這些特徵對於初學者來說可能難以兼顧,所以先以上述的重點來拍攝吧!

蕨類植物的拍攝方式略有不同,雖然沒有花、果等器官,但由於蕨類絕大多數的鑑定特徵都在葉片上,所以除了生態、全株外,葉片的生長方式 (叢生與否),羽片、羽軸、孢子囊堆、鱗片等都是需要注意拍攝的構造。

說了這麼多,另一個重點是請在拍完每一個構造的時候,檢查一下照片是不是有正確的對焦,想要拍的重點有沒有清楚地展現在照片裡,不要辛苦的拍了很多照片,才發現沒對到焦做白工,特別是植物體很小或是風大的狀況下,這種狀況非常容易發生。現在的影像處理技術,針對過暗和過亮的照片通常可以挽救到一定程度,但失焦的照片就是沒有救,請不要因為偷懶讓辛苦記錄下來的影像化為烏有。

此外,拍照技術是需要練習的,上面說的這些指南,只是針對照片內容,但拍照技術需要透過不斷練習,才能取得長足的進步。現在的拍攝器材幾乎是唾手可得,平時就可以利用公園裡的植栽或盆栽練習拍攝,順便鍛鍊觀察的敏銳度。

最後,希望上述的重點可以讓大家在野外活動的時候可以更有效率地紀錄各種植物,並且享受拍照過程中帶來的樂趣~

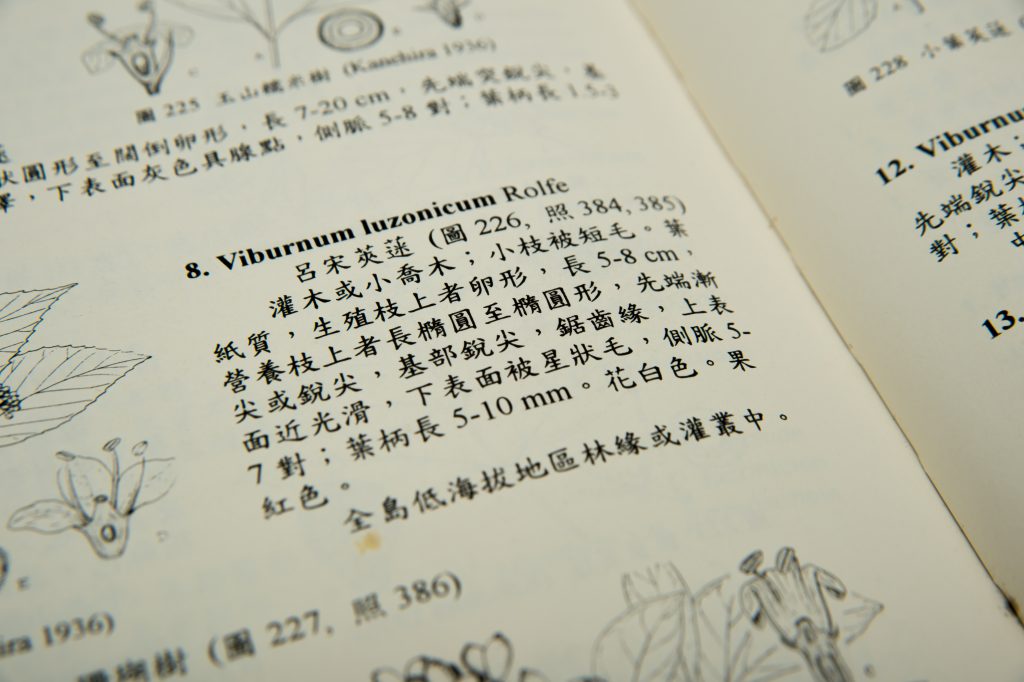

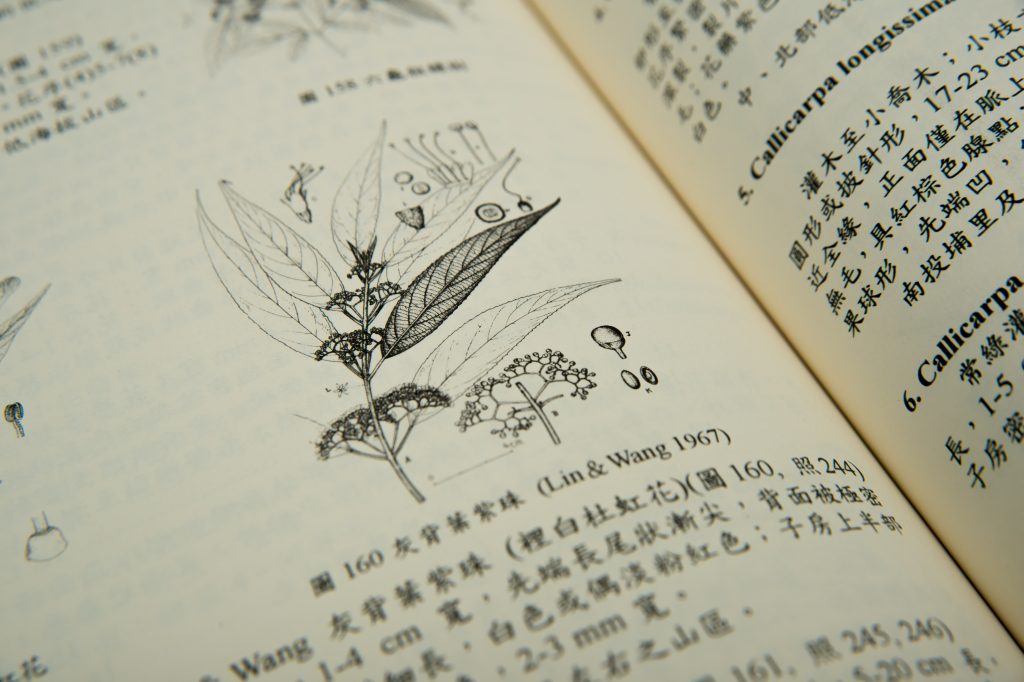

簡誌究竟是怎麼樣的一套書呢?

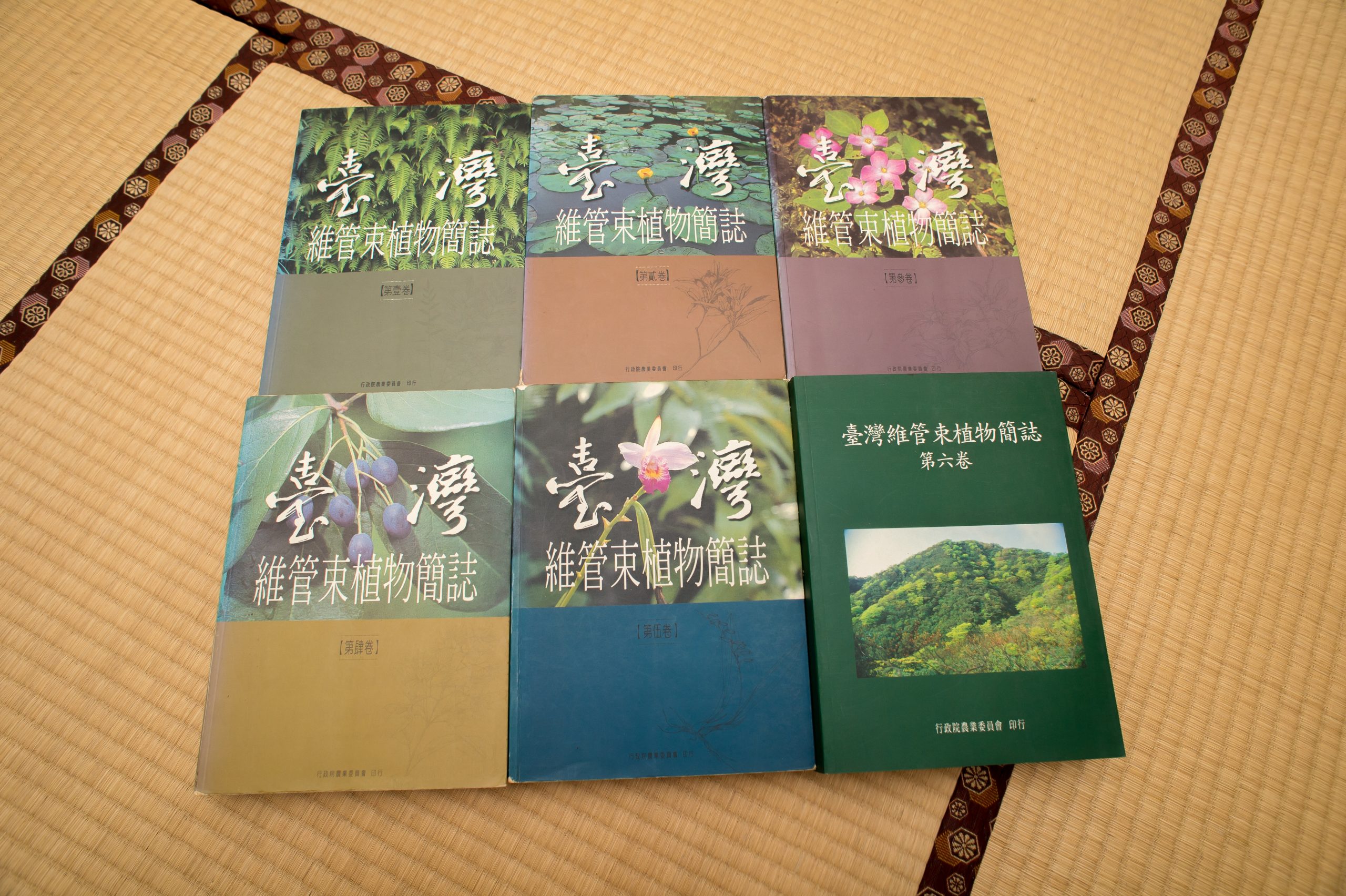

這裡是分類沙丘,在野外走跳的同好,遇到需要鑑定植物的場合,應該多少都翻過簡誌,應該很多人的書櫃裡應該都有一套。但這套書的成書時間,距今已有二十年以上,雖然許多書中資料已經隨著時間生心,但至今仍有許多使用者愛用。到底這套書有什麼魅力,可以讓許多使用者如此愛用,這次就來談談這套書吧!

簡誌的特色

簡誌的全名是臺灣維管束植物簡誌,這套書一共有6本,成書年代自1998至2002年間。基本上,這套書即為簡化後的第二版臺灣植物誌 (Flora of Taiwan 2nd edition),所以大部分的內容皆與其相似,但由於本書的對象為非專業的愛好者,所以作了一些改變,例如整體內容由英文改寫為中文、各種類的敘述也簡化許多,通常僅列出重點的特徵、學名不附出處及異名等,讓整體的版面簡潔卻也不失實用性,因此在同好間廣為流傳。特別是本書為首次中文的相關書籍中涵蓋所有維管束植物者,所以具有劃時代的意義。

再者,在簡誌問世之前,臺灣的圖鑑多半僅收錄部分的種類,且通常僅有比較容易辨識或引人注意的種類,某些類群 (例如大部分的冬青科、灰木科、禾本目) 被收錄的種類少之又少。而且2000年前後,正是臺灣野外活動蓬勃發展的年代,人們對於全面性的書籍的需求激增,正好符合這群人的需求。此外,誠如前述,這套書主要是根據當時甫出版的臺灣植物誌簡化而來,而前者的編寫者為多位當代研究各類群的重要學者,是當時的第一手資料。

當然,簡誌也並非全然沒有缺點,雖然特徵僅提及重點,但仍然是使用專業術語來描述以及檢索各種類,所以對於初學者來說入門的門檻有點高,雖然第二卷的卷末有附特徵術語的解說,但要從中理解並且能各活用,還是需要相當大的學習成本。第二,和圖鑑不同的是,這是一套以文字為主的書,所以讓習慣「圖像式學習」的讀者,要花好一段時間習慣這樣的使用方式。儘管如此,由於前述的各項優點,這套書仍然被愛好者推崇,並且廣為流傳。

簡誌的未來

直到現在,簡誌的影響力仍然持續著,主要來自兩個方面,第一為本套書全面電子化且提供下載,另一方面是TaiBIF的物種描述是來自簡誌,所以在搜尋的時候經常連到TaiBIF的介紹,無意間也擴大了知名度,所以即使簡誌出版已經至少15年,仍有許多使用者的原因就不難想像。

但簡誌雖然好用,但仍然不敵時間的洪流,在這20年間,臺灣又發表了很多新種、新紀錄和新馴化類群,但因為簡誌多年來並未改版,所以資料仍停在至少15年前的那段時間。使用時須自行補充中間這段時間發表的資料,否則會覺得簡誌東缺西缺,好像很不完整。不過在這對時間內,臺灣的圖鑑也從收錄部分種類,走向全部收錄的方向,更甚者,還出現了單一科別深入介紹的圖鑑。這麼看來,簡誌的階段性任務似乎已經結束,不過仍有許多使用者,期望簡誌可以再版更新,不過目前並未有相關的消息。

以上就是對簡誌的介紹,你也用過簡誌嗎?歡迎在下面的留言談談你使用簡誌的經歷,以及你對這套書的感想和回憶喔!

本文最初於2019.1.1發表於同名專頁

葉片面積也需要校正回歸?

葉片的形態在植物學研究中一直有舉足輕重的地位,舉凡葉片的長寬、質地、被毛或是葉脈等特徵,都是相當常用的特徵。雖然葉片常因生長於不同的環境而有較廣的形態變異,但考量其數量與取得的便利性,仍然是難以忽視的特徵來源之一。過去葉片的尺寸常以長、寬以及其比值來描述,但其實多數植物的葉片都是平面的結構,理論上可以直接比較面積,加上葉片的面積常反應植物的生態與生理活動的特性,所以是相當重要的功能性特徵 (functional trait) 之一。但其實實務上葉面積很少被描述,為什麼呢?

其實葉面積並非容易量測的特徵,因為葉子的形狀與尺寸變異相當大,難以用任何標準的形狀面積來計算。現階段若需要葉片面積的資料,常須使用葉面積儀掃描葉片得到,或是使用一般的平台式掃描器掃描後利用影像處理軟體 (如ImageJ) 求得,雖然這些方法可以獲得非常精準的葉面積值,但是在需要大量葉面積資訊的時候往往曠日費時而缺乏效率。所以科學家不斷的想要利用簡單的參數來快速的估計葉面積的值,過去曾有學者提出利用長X寬X2/3的方式來粗略的計算葉面積,但就像前面敘述的,葉片形狀的變異過大,難以由單一的參數來估計面積。

但仍有研究人員繼續研究利用這種方式來估算葉面積,以符合相關研究的使用。Schrader等研究者在今年發表的報告中,利用了144科780個分類群,一共3125片葉片,比較實際葉面積與長、寬、以及形狀的關係,提出葉面積的修正係數 (correction factor)。結果顯示,根據葉片的長、寬、形狀加上分裂的程度,研究人員利用一系列的修正係數,從羽狀缺刻 (pinnatisect) 的0.39至全緣扁圓形 (註)(oblate) 的0.79,來估算葉片的面積,並且適用於各種不同的葉片類型。和前人的研究不同的是,這個研究中的長、寬、形狀與分裂程度提供了明確的定義,使用者可以清楚的知道究竟該用哪個係數來計算,是本研究的創新之處。但本研究仍有其極限,在分裂的葉片中,不同的分裂程度嚴重影響了葉面積,導致這類的葉片無法正確被估計。此外,這個方法的目的在於快速的比較不同葉片的尺寸,但不建議應用於分類學或形態學等需要精確比較葉面積的場合。

註:本研究使用的形狀定義是根據Ellis et al. 2009. Manual of Leaf Architecture。

參考文獻:Schrader et al. 2021. Leaf size estimation based on leaf length, width and shape.

法規。昏昏欲睡?

每次上課上到植物命名法規,很多學生就會開始進入彌留狀態,接下來所有的一切都忘了。法規確實不是有趣的東西,它就是一條一條硬生生的規則,用來規範學名應該這樣那樣,所以當逐條研讀講解的時候,那真是連專業的學者也很難吃得下去 (搞不好很適合治療失眠)。但是法規既然是規則,就有它的架構與精神,從這邊著手應該會相對簡單許多。

國際植物命名法規的歷史悠久,版本也很多,但最近幾個版本的架構基本上相同,都分為前言、法規中的重要日期、總論以及第一至三篇。

前言通常說明該版本修訂的重點以及與上個版本相較的主要變革。

法規中的重要日期規定各條法規的生效日期,由於命名法規是溯及既往的,所以各條法規的生效時間是相當重要的。

總論 (Preamble) 說明法規的基本精神,比較值得注意的是這裡有說明規則 (rules) 與擬則 (recommendations) 的差別。

第一篇為原則 (principles),是法規當中最重要的概念,共六條。

第二篇為規則與擬則 (Rules and Recommendations),是最主要的法規所在,內容規範有關各分類階層之命名原則、位階之定義、模式法、優先權、有效出版及正當出版、名稱之廢棄及作者的引用等凡62條。

第三篇為管理法規之規定 (Provisions for the Governance of the Code),為規定制定法規之機構設立辦法及委員任命辦法之法規。

法規最後面有附錄數篇,附錄I為雜交種之學名 (Names of hybrids),附錄IIA為藻類、真菌、蕨類和化石植物的保留和廢棄科名,附錄IIB為苔蘚和種子植物之保留科名,附錄III為保留和廢棄屬名,附錄IV為保留和廢棄種名,附錄V為必須廢棄的名稱,附錄VI為禁止著作,發表於這些文獻中之特定階級之分類群必須視為不合法名,附錄VII為本法規中使用和定義的術語。

法規的整體架構看來其實並非太複雜,複雜的是由於實務上的狀況可能同時涉及多條法規,變得相當複雜。有鑑於此,若遇到難以解決的問題,可向IAPT提出解釋,其結果會刊登在TAXON每一期的最後一部分。此外,國際植物學大會每6年開會一次,會後出版新版法規,屆時舊版的法規即失效,因此查閱時務必以新版或IAPT上公告的法規為準。

本文於2018.3.20發表於同名專頁

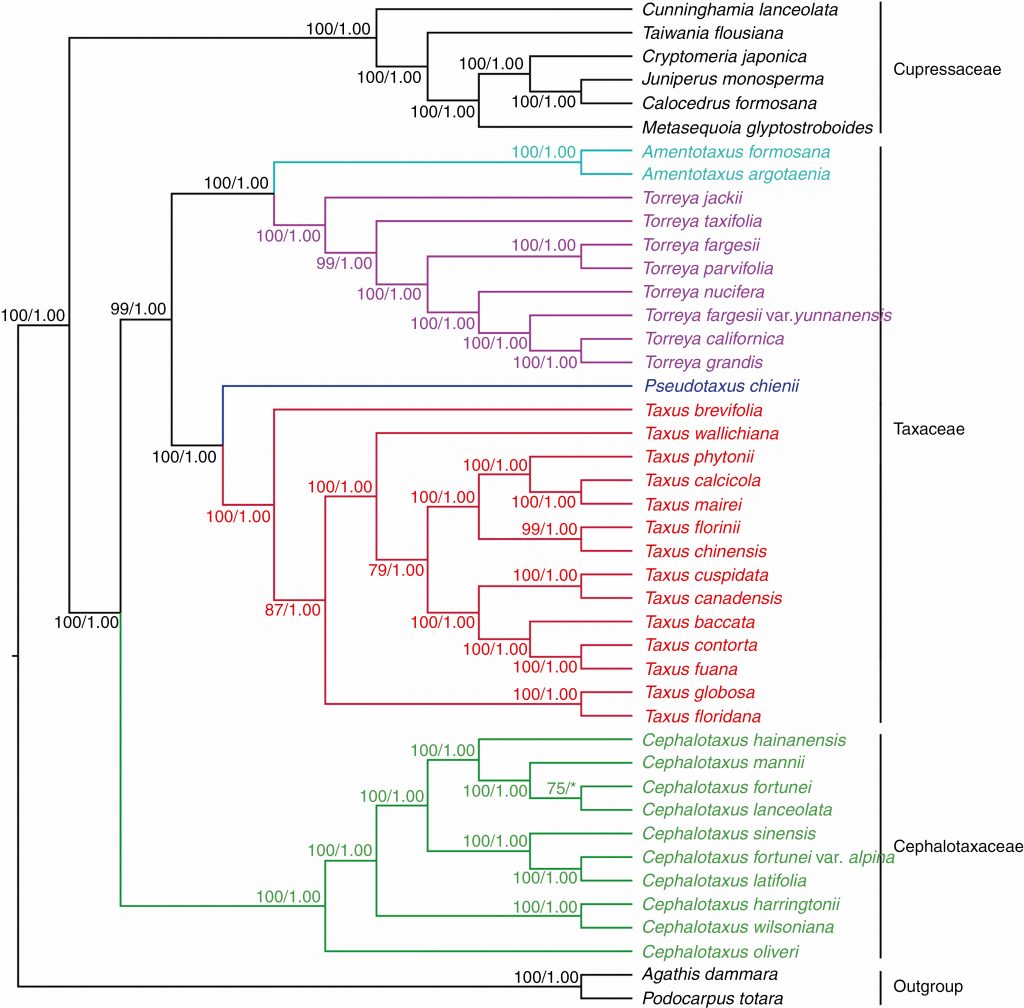

粗榧是紅豆杉科嗎?

不管是初學者還是專業人員,應該都對於植物分類裡的科 (family) 這個位階不陌生,在記憶一種植物的名稱時,通常也會一併把所屬的科別記憶下來。久而久之,對於各科的植物形態就會大概有個印象,而可以達到舉一反三的地步了。但有的時候也會發現,有些植物的所屬科別經常改變,或是沒有固定的答案。這次要談的主角—粗榧屬 (Cephalotaxus) 就是這樣的案例。

粗榧又稱三尖杉,是裸子植物當中的一屬,分布於亞洲,擁有約7-9個物種。本屬植物長期以來在科的位階的歸屬在學者間有不同的意見,主要可以概括為以下兩種:其一是與紅豆杉、白豆杉 (Pseudotaxus) 和榧樹 (Torreya) 等屬置於紅豆杉科 (Taxaceae) 中;另一派的意見認為粗榧應該置於獨立的粗榧科 (Cephalotaxaceae) 中。長期以來,因為兩者有各自的證據與論述基礎,這兩種意見一直無法整合。分類學上存在許多這類難以歸類或多種看法皆有其理的狀況,在沒有更全面的證據出現之前,常常都只能處於兩者 (甚至更多) 並陳的狀況。

近年來高通量定序 (high throughput sequencing, 又稱次世代定序 next generation sequencing, NGS) 的技術發展逐漸成熟,使研究者能夠取得基因體 (註1) 等級的遺傳資訊。許多學者利用這項技術,試圖釐清難解的分類議題。近年來,其中的一項發展就是定序葉綠體的全基因體,並以之重建親緣關係,來解決過去難以解決的問題。葉綠體的遺傳物質長期以來都是重建植物親緣關係的重要來源之一,但過去受限於技術,僅能針對少數基因片段定序,資訊量較少,有時難以重建可靠的親緣關係,或是利用不同的片段重建的親緣關係樹彼此衝突等狀況。利用高通量定序的方式,可以取得過去百倍以上的資訊,可以較有效的避免少數片段的解析度差或是衝突性結果的缺點。

再回到粗榧的案例,研究人員採樣紅豆杉科各屬與粗榧屬植物,利用上述技術定序並重建類群間的親緣關係。結果顯示,粗榧屬獨自形成一個高支持度的單系群,並與其餘紅豆杉科各屬為姊妹群。作者並提出相應的形態差異,粗榧屬植物單一珠鱗內有2枚胚珠,而其餘紅豆杉科各屬的單一珠鱗內僅有一枚胚珠。結合以上的遺傳和形態的結果,作者認為粗榧屬應置於獨立的粗榧科,而非紅豆杉科。這個研究探討的不只是分類上的議題,還有粗榧的起源時間的探討,但在此不多加討論,有興趣的話可以參閱發表報告。

這個案例很好的顯示了高通量定序在植物分類學上的應用與可能性,這個技術的可能性當然不僅止於此,很多學者正利用這個技術挑戰過去難解的議題,但新的技術必定帶來新的科學問題,這個技術絕不會是分類學的最終解答,但正因為如此,未來仍然值得期待!

延伸閱讀:Ji et al. 2021. Plastome phylogenomics of Cephalotaxus (Cephalotaxaceae) and allied genera. https://doi.org/10.1093/aob/mcaa201