捕捉自然:照片紀錄在揭秘植物多樣性中的角色

對於喜歡在野外活動的朋友,一定經常使用各種攝影器材紀錄觀察到的植物,但是這種看似平常的舉動,其實也默默的紀錄下地球上的生物多樣性資訊嗎?近日,一項關於澳洲的研究引起了廣泛的關注,它揭示了一個驚人的事實:在澳洲這片土地上,竟有超過3,000種原生維管束植物從未被人類的鏡頭所捕捉。這些植物不僅是生物多樣性的寶庫,更是生態系統平衡的重要一環。這項研究不僅揭開了照片紀錄的地區性失衡與短缺,反之也凸顯了公民科學在保育這些未知物種中所扮演的關鍵角色。

研究團隊希望透過這項研究,發掘那些可能在保護和研究上被忽略的稀有物種,並強調公眾,也就是像你我這樣的普通人,在揭示和保護這些稀有植物中扮演著不可或缺的角色。透過拍攝植物的照片,我們不僅是在捕捉自然的美,更是在為物種識別、生態監測和保護工作做出貢獻。然而,對於那些生長在偏遠地區的物種來說,由於缺乏被拍攝,它們在科學和保育上往往被忽視,這使得這些物種更難被識別和受到公眾的關注。

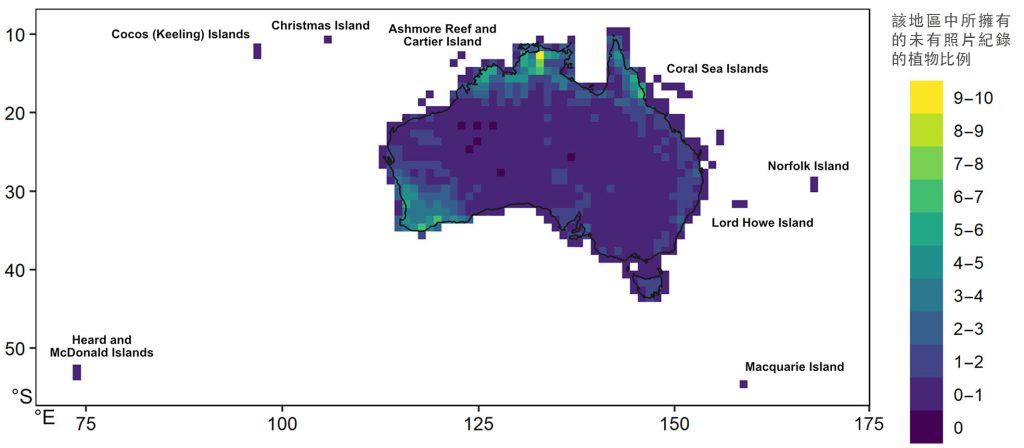

這次研究中,研究人員利用現代技術和網絡資源,從澳洲植物普查中獲得了一份詳細的植物清單,並專注於那些被正式描述過的原生植物。他們還選擇了多個線上資源,比如iNaturalist這樣的公民科學平台,來調查哪些植物尚未被拍攝,以及它們的分布地點。

研究結果發現一共有多達3715種植物沒有任何的照片紀錄,其中有35%是2000年後發表的新種,其中又以灌木佔了最多的數量 (37.8%),而草本和禾草類植物未有紀錄的比例亦高。此外,分析結果也發現了16個地區具有更少的照片紀錄,這些地區主要位於北領地、澳洲西南部以及昆士蘭的一些地區,特別是西澳地區,共有1927種植物未有照片紀錄,其中更有1555種是該地區的特有種。有趣的是,有幾個地區顯示該地區所有記錄到的種類都有照片紀錄,但是這些地區也並非在人口密集之處,特別是某些相當偏遠的地區或島嶼。同樣是偏遠的地方,為何會有這種差異呢?作者解釋,可能是這些地區本來就因為調查紀錄的缺乏,導致紀錄的種類較少,所以容易達成完全都有照片紀錄的成就。

公民科學在這項研究中發揮了極其重要的作用,特別是inaturalist,雖然該平台是在2016年後才在澳洲普及,但截至2022年,已有5000萬筆以上的觀察紀錄被上傳到該平台,包括了57.1%的澳洲植物種類。iNaturalist等平台讓普通大眾有機會參與到科學研究中,透過上傳植物照片和位置資訊,志願者為科學家提供了寶貴的數據。這不僅增加了這些物種的可見性,也提高了公眾對生物多樣性保護的認識和參與度。

這項研究不僅揭示了澳洲那些未被記錄的植物,更突顯了公民科學在保護這些物種中的重要性。透過我們的共同努力,可以揭開這些隱藏在大地之下的秘密,保護這些未知但卻不可或缺的植物寶藏。隨著科技的進步和公眾參與意識的提升,我們期待在未來見證更多這樣的科學探索和發現,共同維護我們共有的自然遺產。

參考文獻

Mesaglio et al. 2022. Photographs as an essential biodiversity resource: drivers of gaps in the vascular plant photographic record. https://doi.org/10.1111/nph.18813

穿越時空的百合:野百合的探險、誤認與命名

植物學的廣闊世界中,每一種植物都有其獨特的故事。其中,野百合 (Lilium brownii)的故事充滿了冒險、探索、以及文化的交融。這種原產於中國的美麗百合,不僅是中國傳統醫學和烹飪的寶藏,也是西方園藝的珍品。然而,這種美麗的植物在引進西方世界後,卻因為當時科學界對百合的不熟悉,使它一再被誤認,這篇文章要介紹的就是這麼一種命運坎坷的植物的故事。

這是一張根據Kerr採集的野百合繪製的繪畫,在其發表的文獻中被標示為L. japonicum

探險與冒險:從廣州到英國的植物之旅

19世紀初,一位名為William Kerr的蘇格蘭園丁開啟了一段從中國廣州到英國的植物收集之旅。Kerr,作為皇家植物園Kew的工作人員,被賦予了一項任務,那就是尋找並帶回那些尚未在英國見到的珍稀植物。這次遠征不僅對Kerr個人是一次挑戰,也代表著當時科學研究的一大進步。

這段旅程對Kerr來說並非易事。他必須跨越大洋,並在到達後與當地的植物學家和園藝師進行交流,以了解當地的植物種類和特性。在當時的條件下,這樣的旅程意味著長時間與家鄉隔絕,同時也需要適應陌生的環境和文化。

在廣州,Kerr發現了野百合,一種具有吸引力的百合,其外觀和香氣令人印象深刻。他認識到這種植物在英國的園藝界可能具有特殊的價值,並決定將其帶回英國。在當時要將植物從一個國家成功轉移到另一個國家在當時是一項相當複雜的任務,需要細心的策劃和悉心的照料。

野百合的文化和歷史價值

作為一種原產於中國的百合屬植物,野百合在中國文化和歷史中擁有悠久的地位。在傳統中醫中,這種百合的鱗莖長期被用作治療多種疾病的草藥。它的藥用價值在於其被認為能夠清熱解毒、養心安神。此外,在中國的烹飪文化中,野百合的鱗莖也被視為一種美味的食材,常見於多種傳統菜餚中。

然而,當野百合被引入英國後,它的價值轉向了園藝。在西方,這種百合因其優雅的花朵和芬芳的香氣而受到園藝愛好者的青睞。它的引入豐富了英國的園藝多樣性,成為了許多花園中的亮點。此外,野百合也成為了植物學家研究和分類的對象,其歷史和分類地位的釐清,對於了解百合屬的演化和分類有著重要的科學意義。

因此,野百合不僅在中國的傳統文化中有著重要的地位,也在西方世界中佔有一席之地。它的存在不僅是植物學的一部分,更是文化交流和科學研究的重要範例。隨著時間的推移,野百合在不同文化中的不同角色和意義,反映了人類對自然世界的不同理解和欣賞。

被一再誤認的野百合

野百合的分類歷史是分類學迷霧的一個生動例證。當Kerr將這種百合帶回英國後,它最初被誤認為是日本百合 (L. japonicum),這種誤解反映了當時植物學界對亞洲百合認識的不足。由於野百合與日本百合在形態上有一定的相似性,兩者都有喇叭形的花朵,這使得這兩種植物即使在專業的植物學家和園藝學家中也存在混淆。例如法國傳教士植物學家Pierre Julien Cavalerie對這些中國喇叭花型百合的區別感到不確定,並錯誤地將野百合描述為麝香百合 (L. longiflorum)。這種混淆進一步加劇了對野百合的誤解。

野百合的曲折命名過程

野百合的命名歷程凸顯了科學命名的重要性。過去野百合的學名命名者常歸於Baker,然而根據Campton的研究,該學名的命名者並非Baker。原因主要在於Baker在對這種植物進行描述時未能提供足夠的證據來作為其命名的依據。根據國際植物命名法規(ICN),一個植物種的合法名稱需要一個明確的描述以及指定模式標本。在野百合的情況中,Baker在他的著作中提到了這個名稱,但並未指明任何模式標本或提供充分的描述,這使得他的命名不符合命名法規的標準。

Auguste Lemoinier在確定野百合 (L. brownii) 的命名中提供了關鍵性的證據,這主要體現在他在1841年所發表的描述中。Lemoinier在《Annales de la Société d’Horticulture du Département du Nord》的第13卷中首次有效地描述了L. brownii。在這份報告中,他詳細描述了這種植物的特徵,例如其莖部上方橫放的兩個巨大的花萼、花瓣外側帶有棕色條紋和大型的棕色雄蕊,以及這種植物釋放出的甜美香味。雖然這份報告本身是未署名的,但根據1842年《Annales de la Société d’Horticulture du Département du Nord (Lille)》,Lemoinier被認為是該報告的編輯,並因此被視為替野百合命名的正式作者。

Kerr的這次遠征最終將野百合引入英國,開啟了東西方在植物學上的交流。他的旅程不僅是對個人堅持和毅力的見證,也象徵著當時科學探索的精神。這次旅行在植物學史上留下了獨特的印記,展示了一位植物學家對知識的追求以及對探索未知世界的堅定決心。野百合的存在和發展提醒我們,每一種植物都承載著其獨有的知識和歷史。隨著科學的不斷發展和文化的相互影響,這種美麗的百合在植物學以及文化和歷史中都佔有重要的位置。

參考文獻: Compton, J.A. 2022. The history and typification of Lilium brownii A.Lemoinier (Liliaceae)

色彩變幻的自然奇蹟:三白草葉片吸引授粉者的獨特戲碼

過去,對植物的授粉研究主要著眼於花朵整體結構,特別是花瓣形態與與授粉昆蟲的互動,這領域的研究相當豐富。然而,談到植物的葉片功能時,研究往往集中在對植物營養提供的方向,例如光合作用效率等,而較少探討與授粉相關的方面。或許你會有疑問,像聖誕紅或玉葉金花這樣的植物不也有形似葉片、用於吸引昆蟲的構造嗎?然而,仔細探討這些構造會發現,它們實際上是苞片或特化的萼片,嚴格來說仍屬於花的一部分。但是否存在真正與授粉有關的葉片呢?當然存在,而且這就是本文的焦點——三白草。

三白草(Saururus chinensis)屬於三白草科(Saururaceae)植物。三白草科是一個規模不大的科,包括4個屬、6種多年生的草本植物,分布於東亞至南亞,以及北美洲等區域(又是一個間斷分布的典型案例),這個科的植物通常喜歡在潮濕的環境中生長。在三白草科中,比較知名的植物除了三白草外,還有可吃又可藥用的魚腥草(Houttuynia cordata)。

三白草是相對高大的草本植物,常見於水田或池畔等淺水但開闊的水域中。開花時,植株長出白色的總狀花序,上面散布著多朵白色小花,花序旁邊還會有一些帶有白色斑塊的葉子。乍看之下,這似乎是一個很明顯的情況,這片葉子的功能就是用來吸引授粉者的。不然還可能有其他可能性嗎?

Song等研究人員對這片葉子的功能進行了深入的探討。首先,這片葉子與以往的案例不同之處在於:不開花的時候,它是全綠的,白色斑塊只有開花時才出現,然後在結果之後,又會轉回綠色。研究人員對這樣的轉變感到好奇,設計了一系列的試驗探討這種現象。首先,針對白色葉片的協助授粉的功能性,研究人員將試驗的植株區分為三個部分:保持不變、去除白色葉片以及用綠色葉片覆蓋白色葉片三組,並且在一天的四個時段中分別觀察授粉者訪花的狀況。其次,研究人員好奇顏色的轉變是否影響該葉片的光合作用效率,因此分別測定不同顏色葉片的光合作用效率,以及鄰近該葉片果序中的種子重量。此外,研究人員利用套袋的方式驗證三白草是否存在自花授粉(autogamy)的現象。

研究結果顯示,三白草確實存在自花授粉的現象,但相較於未套袋的花序,自花授粉的結實率和種子數量都明顯較少,顯示三白草若要順利的授粉成功,一定程度上仍然需要昆蟲等媒介的協助。對不同花序的觀察結果還發現,三白草的主要授粉者是蠅類昆蟲,而白色葉片的存在與否對這些蠅類昆蟲的訪花意願有顯著的影響。保留白色葉片的植株有較多的蠅類訪花,結實率和種子數量也明顯較高,表明這片白色的葉片在授粉上確實有很重要的功能。

為什麼這片葉片需要在開花後轉回綠色呢?研究人員解釋道:白色葉片的光合作用效率確實較綠色葉片低,儘管根據測量兩者的差異不足以影響種子的質量,但轉變回綠色後,這片葉子可以達到與綠色葉片相似的光合作用效率,進而促進種子的發育。

這項研究提供了一個不同於傳統的植物授粉觀點,強調葉片在這個過程中的重要性。即使對於一般植物和常見現象,深入的研究仍然能夠揭示出意想不到的功能和原因,激發了對植物生態的新思考。

參考文獻:Song et al. 2018. Reversible colour change in leaves enhances pollinator attraction and reproductive success in Saururus chinensis (Saururaceae). https://doi.org/10.1093/aob/mcx195

路上的植物001—富士山篇

今年夏天,因為國境開放的緣故,前往日本旅遊的人非常的多,而在這之中,許多熱愛爬山的人們的目標,更是以登上日本第一高峰—富士山為目標。我也不例外,今年也應朋友的邀約,一同前往富士山登山。之前我和富士山最近的距離,是多年前的冬天,在箱根的大涌谷遠遠的看富士山,想不到多年後,竟然會有爬上富士山的可能。

富士山為日本第一高峰,標高3776公尺,登頂的路線眾多,包括從靜岡縣或山梨縣等不同地區出發的路線,不過最多人走的是從富士吉田市的五合目出發的吉田線,可說是登富士山最經典的路線,不過吉田線沿途多半是光禿禿的火山岩屑地,植物種類較少。而我們考量到想要盡可能地多走在森林裡面,選擇的是從御殿場市上山的須走線。從登山口開始,這條路線就一直穿梭在茂密的森林裡,同時也因為這條路線的登山人數較少,走起來格外有種靜謐感。不過即使是這條路線,森林界線也大概在海拔2800公尺左右,再往上爬就只剩矮小

的灌木,到了3000公尺左右,舉目望去能看到的只有非常裸露的火山碎石,以及零星生長於上的御蓼了。等到登上火山口,已經沒有維管束植物的蹤跡,只能在一些較潮濕的岩石縫隙中,看到極少量的苔蘚類植物生長。這麼看來,富士山的植物實在不能說是非常豐富,不過仍然有許多相當有特色的種類:

1. 富士薊 Cirsium purpuratum

對於剛到五合目登山口的人來說,富士薊是一個相當吸睛的存在。這種薊屬植物常見於登山口到六合目左右的步道向陽處,它的葉片非常寬大 (沒有開花的植株有點像菜XD),莖也相當粗壯,而大型且下垂的頭花更是相當顯眼。富士薊在日本也僅分布於富士山以及鄰近的山區,可說是富士山相當具有代表性的植物。

2. 細枝野薊ホソエノアザミ Cirsium tenuipedunculatum

這種薊屬植物是另一種會在登山口附近看到的薊,細細瘦瘦的樣子很好辨識,族群量也很大,不過好像只生長在這一帶。

3. 御蓼 Aconogonon weyrichii var. alpinum

4. 虎杖 Reynoutria japonica

御蓼和虎杖是兩種很常見的大型蓼科植物,不過兩者生長的海拔略有差異。虎杖從五合目登山口就可以看到,可以生長到大約2600公尺左右,而御蓼的分布比較高,從大約2300公尺左右,一路分布到大約八合目左右的火山荒原上,也是少數可以生長到接近山頂附近的開花植物。兩者在海拔2500公尺處有混雜生長的狀況,不過兩者的葉片差異很大,虎杖的葉片偏圓形,而御蓼的葉片為狹卵形,兩者可以容易的區分開來。

5. 紫木綿蔓 Astragalus adsurgens

紫色花的紫雲英屬植物,經常見於比較向陽的坡面上。

6. 深山男蓬 Artemisia pedunculosa

頭花很大的艾屬植物,葉片類似牡蒿,但植株較小。吉田線的五合目附近即可見,但須走線的海拔要高一點。

7. 矢筈平江帯 Saussurea triptera

很常見的青木香屬植物,頭花紫色。上面常有蒼蠅停留,不知道是不是授粉者?

8. 山螢袋Campanula punctata ssp. hondoensis

代表性植物之一,非常常見,碩大的粉紅色花很難讓人不注意到,分布的海拔也很廣泛,常見於林緣和稍微裸露的地方。

9. 鯛釣黄耆 Astragalus membranaceus

分布海拔比較低的紫雲英,幾乎只能在登山口附近看到。

10. 岩爪草 Stellaria nipponica

生長在裸岩岩縫的繁縷,在火山裸岩屑地算是相當常見。

11. 大沢鳥兜 Aconitum isidzukae

偶而可見的烏頭屬植物,生長在森林下層,這次是在吉田線下山途中看到的,海拔偏低。

12. 白花の蛇苺 Fragaria nipponica

相當常見的草莓屬植物,常成片分布在步道旁。

13. 岩鬚 Cassiope lycopodioides

植株長得很像裸子植物的杜鵑花科植物,海拔較高處可見。

14. 深山榛の木 Alnus maximowiczii

常見的赤楊屬植物,經常和岳樺 (ダケカンバ, Betula ermanii) 混生,組成森林界線。

15. 岳樺 Betula ermanii

樹皮很白,常和赤楊、落葉松等植物混生。

16. 日本落葉松 Larix kaempferi

很常見的裸子植物,粉綠色的葉片在短枝上叢生的樣貌呈現放射狀,非常獨特。

17. 白山石楠花 Rhododendron brachycarpum

很常見的杜鵑花,花期大概在7月左右,很多條路線都看得到,不過花實際上是粉紅色。

鷺草花瓣上的流蘇原來不是裝飾,而是精心設計的止滑墊?

蘭花的多樣性早已不是讓人驚訝的事實,在這個超過五萬種的科中,每每有讓人驚訝的花朵造型,而且有許多種類都神似動物的面貌,常見的蝴蝶蘭 (Phalaenopsis) 在這個擬真大賽裡已經是長得比較不像的那類,其他更有像鴿子蘭 (Peristeria elata)、猴面蘭 (Dracula) 等讓人出乎意料的種類存在。在這類植物當中,日本鷺草 (Hebenaria radiata) 也以那形似白鷺鷥的唇瓣而聞名,只是更特別的是,這隻鷺鷥還是展翅飛翔的樣貌,比起其他種類還說還多了一分動感。

日本鷺草顧名思義,是日本的原生種植物,同時這個種類也分布於朝鮮半島。在日本,它廣泛的分布於本州、四國和九州,主要的生育地是低海拔的濕地。不過由於生育地破壞與大量採集的影響,使得本種目前族群數量相當少,屬於受到保護的植物。

過去的諸多研究對於蘭科唇瓣形態功能性上的解釋,多在於提供視覺的吸引力或者是作為授粉者降落的平台。日本鷺草的唇瓣分為三個裂片,兩個側邊的裂片往外延伸並高度分裂為流蘇狀,位於中間的裂片卻沒有此種裝飾物,此外唇瓣的基部下方延伸出一個充滿花蜜的管狀構造,名為花距 (spur)。於是這就引起研究人員的好奇,究竟這個鬚鬚唇瓣的功能是什麼?

日籍植物學者末次健司 (Suetsugu Kenji) 的團隊對這件事進行了野外的觀察和試驗,根據過去的研究,日本鷺草主要是由幾種天蛾 (Theretra japonica和T. nessus) 和弄蝶 (Parnara guttata、Polytremis pellucida和Pelopidas mathias) 授粉。兩者的目的都在於花距裡的花蜜,在利用口器伸入花距吸取花蜜的同時,這些昆蟲的複眼上也會黏到花粉塊,接著在拜訪下一朵花的時候,又可以把花粉塊送到另一朵花上,就這樣順利的完成授粉。根據過去的研究,這兩類昆蟲在訪花的行為也有明顯的差異,天蛾並不會降落在花上,而是在空中伸出口器;反之弄蝶就會降落到唇瓣上,然後再伸出口器探索花距。

因此研究人員提出一個假說:這個華麗的唇瓣對於天蛾來說,只是吸引視覺的標的,而對於弄蝶,則兼顧視覺與降落平台的用途。

末次氏的團隊為了驗證這個假說,在野外把一些花朵的唇瓣上的流蘇剪掉,另外一些則維持不變,然後調查這些植株的結果的比率和種子成熟度等,試圖了解這些流蘇的功能是什麼。結果讓人相當意外的是,這兩種處理的結果率沒有顯著的差異,然而在種子成熟率 (特別是發育良好的種子數量) 上,保留流蘇的花則顯著的較高。這樣的差異讓人感到不解,究竟為何這些流蘇如何影響種子的成熟呢?研究人員在室內觀察這兩種授粉者在訪花行為的差異後,得到了解答。首先是弄蝶,弄蝶的訪花行為不論是有無流蘇,都可以很安穩的降落在唇瓣上,然而由於口器較短,使得弄蝶很難有效的從花距中取得花蜜,也因此在花朵上停留的時間較短,而在拜訪數朵花都失敗後,弄蝶就會離去。因此弄蝶雖然是授粉者,但是訪花的頻率和時間太短,使得授粉效率較低。而在天蛾的案例中,天蛾並不如過去的研究顯示不停留在唇瓣上,而是會停留在唇瓣上,並且由於口器較長,天蛾可以順利的從花距中取得花蜜,使得天蛾不論是在訪花的頻率或是停留的時間都長於弄蝶,同一隻天蛾上通常會有較多的花粉塊,授粉的效率較高,種子的成熟率也比較高。然而當唇瓣的流蘇被移除時,天蛾在訪花時容易因為腳滑的關係,造成在停留的過程中跌倒,使其無法順利的取得花蜜,在重複這樣的過程幾次之後,天蛾就會離去,造成授粉失敗或是效率降低。

所以唇瓣上的這個流蘇狀邊緣,不僅有視覺效果,更是讓天蛾可以好好的站在上面,盡情的把口器深入花距當中吸取花蜜,不會因為抓不穩跌倒而憤而離去。這個設計真的可說是兼顧美觀及實用。不過有趣的是,玉鳳蘭屬的唇瓣的變異程度非常大,其他種類是不是有類似的現象,則有待未來研究發現。

Suetsugu et al. 2022. Specialized petal with conspicuously fringed margin influences reproductive success in Habenaria radiata (Orchidaceae). https://doi.org/10.1002/ecy.3781

看走眼的誤會,從酒瓶蘭亞科到鈴蘭亞科

APG系統的主流化已經不是新聞,很多我們熟悉的科也迎來重大變動,其中比較為人熟知的包括玄參科 (Scorphulariaceae)、車前科 (Plantaginaceae)、楊柳科 (Salicaceae)、錦葵科 (Malvaceae) 以及百合科 (Liliaceae) 等。其中百合科在細分之後,反而產生了另一個大科—天門冬科 (Asparagaceae),根據APG系統第四版的分類架構,這個科可以分成7個亞科,而其中之一就是酒瓶蘭亞科 (Nolinoideae)。

說起酒瓶蘭亞科可能大家不太熟悉,不過這個亞科包括許多日常生活中常見的植物,例如巴西鐵樹 (Dracaena fragrans)、黃精 (Polygonatum)、蜘蛛抱蛋 (Aspidistra)。不過這個亞科的學名最近卻被認為是有問題的,到底是出了什麼事呢?

長期以來,酒瓶蘭亞科的學名Nolinoideae一直被認為是由Burnett在1835年發表的名稱,但是最近有研究人員發現,當時Burnett在文獻中紀錄的其實是茄科的Nolana,而非酒瓶蘭屬Nolina,從Burnett提供的形態敘述看來,他指的的確是茄科植物,因此並非筆誤。所以當時Burnett成立的亞科是Nolanoideae,而不是Nolinoideae。

Fischer在2015年也發現了這個問題,所以他以酒瓶蘭屬為模式,正式的提出酒瓶蘭亞科 (Nolinoideae) 的合法名稱。然而,法規的常識告訴我們,最早發表的合法學名才具有優先權。近期的研究指出,這個亞科最早的合法名稱,應該是Herbert在1837年發表的Convallarioideae,這個亞科的模式是鈴蘭屬 (Convallaria),也因此過去所稱的酒瓶蘭亞科,其實應該是鈴蘭亞科。

Tanaka & Nguyen 2022. Nolinoideae (Asparagaceae) in APG III needs replacing with Convallarioideae. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.583.3.9

馬祖的換錦花究竟是誰?

每年8月,有許多愛花人趨之若鶩的前往國之北疆的東引島上,這些人的目的不為別的,正是那島上盛開的石蒜花—換錦花。換錦花屬於石蒜科 (Amaryllidaceae),這個科有不少耳熟能詳的觀賞植物,例如孤挺花 (Hippeastrum)、石蒜 (Lycoris)、文殊蘭 (Crinum)、蜘蛛百合 (Hymenocallis)、水仙 (Narcissus) 等,就連經常供食用的蔥屬植物 (Allium) 也是這個科的成員之一。

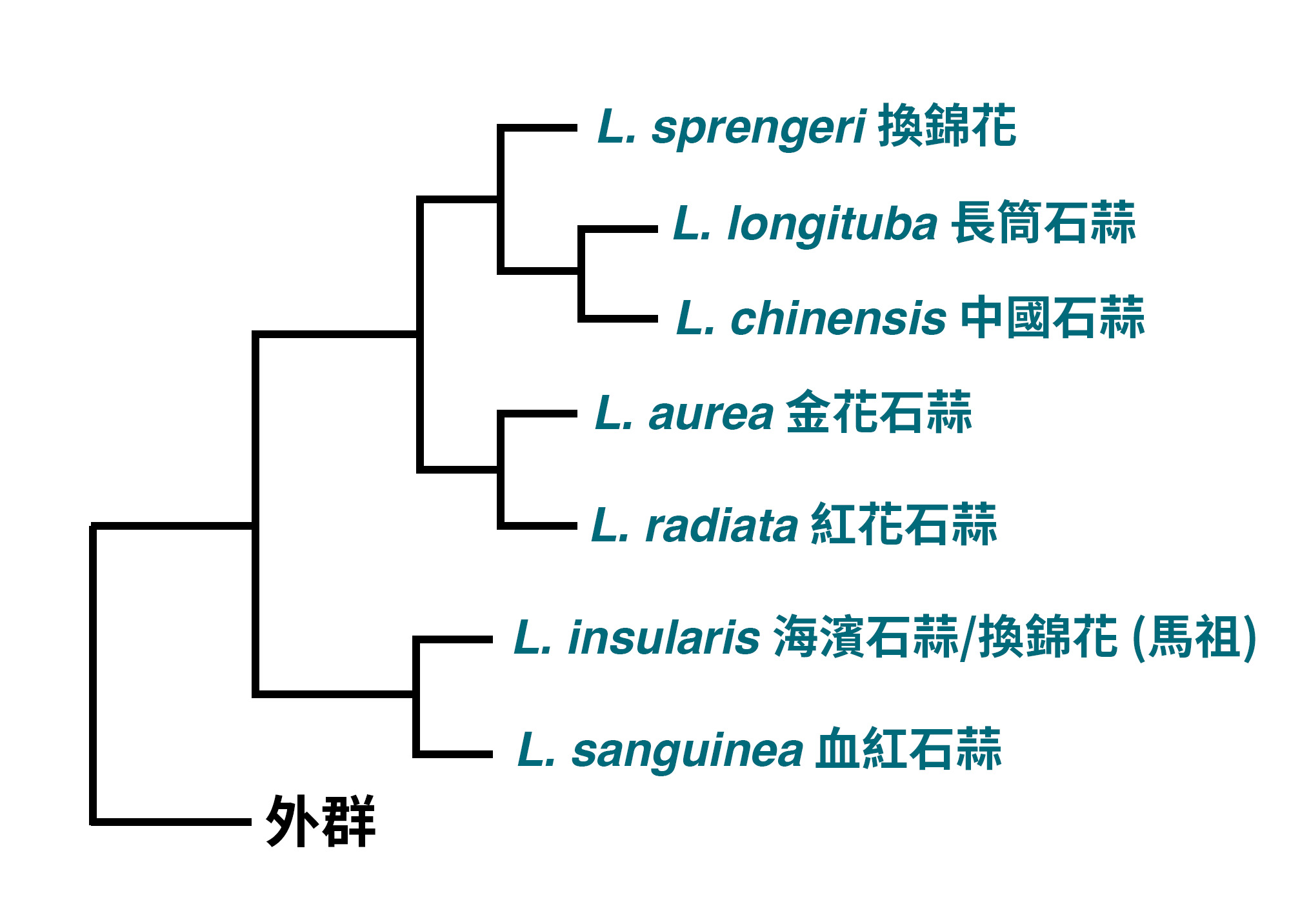

說到原生的石蒜屬植物,臺灣島上可見的僅有金花石蒜 (L. aurea) 一種,生長於中北部的岩場,每年約在9-10月開花。而另外兩種紅花石蒜 (L. radiata) 和換錦花 (L. insularis, 海濱石蒜) 則僅見於馬祖。其中又以換錦花的數量最少,僅見於東引和西引兩島上。過去多認為換錦花與產於中國的L. sprengeri同種,不過去年的一個研究卻指出事實並非如此。

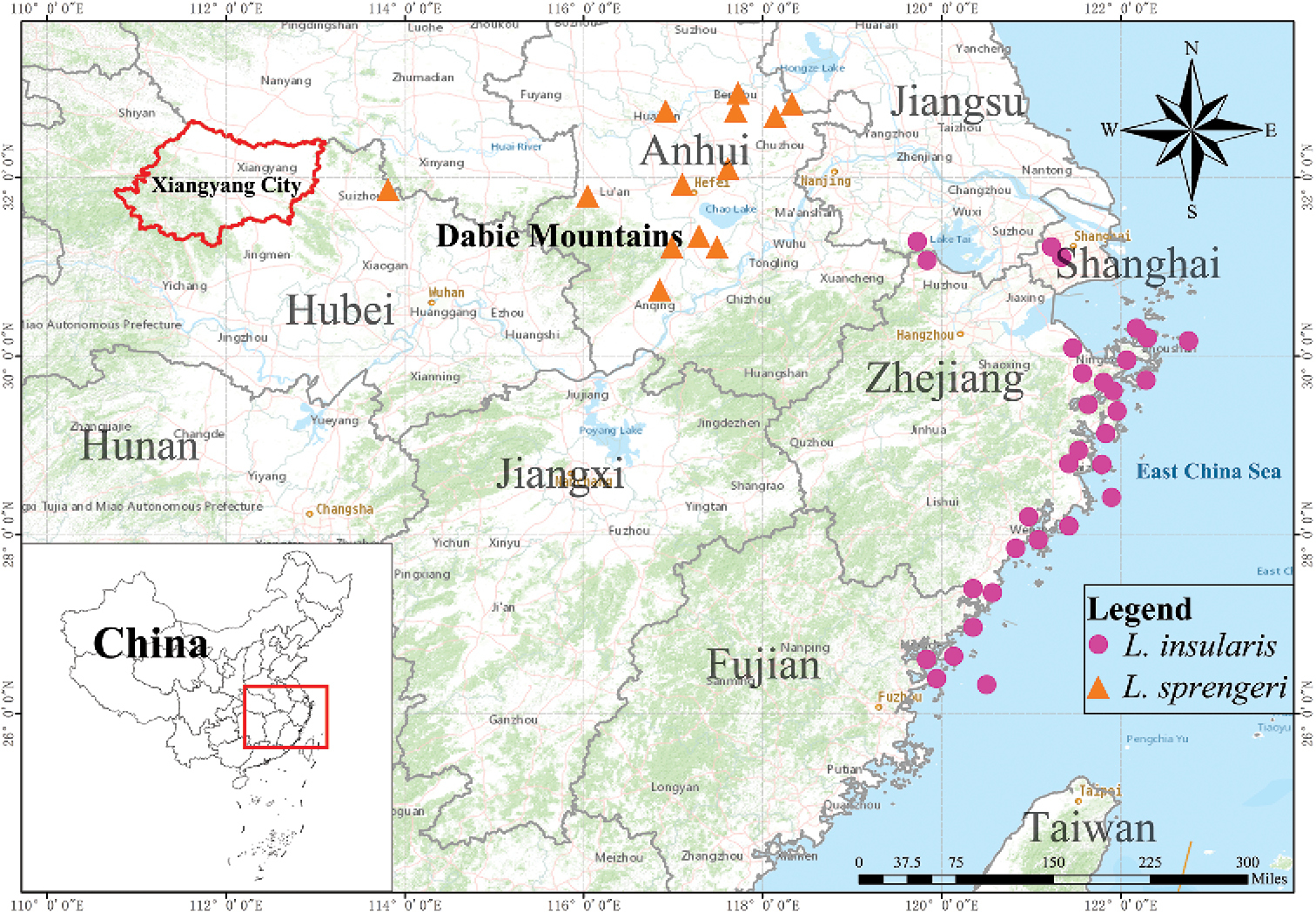

Zhang等人指出,過去認為L. sprengeri廣泛的分布於中國的安徽、江蘇、浙江及福建各省,不過從分布上看來,明顯的可以發現區分為安徽內陸至湖北的內陸地區,以及江蘇至福建等沿海地區的兩大群體。研究人員在檢視了兩大群體的形態後,發現沿海族群的花冠筒較內陸者更長,不過僅有這樣的特徵似乎很難說明這個群體是不同的種類。於是研究人員又分別研究了這兩個群體的親緣關係,根據葉綠體基因組重建的親緣關係樹,兩個群體各自形成支持度高的分支,兩者的親緣關係亦不接近,這樣的結果加上先前的形態差異,說明兩者確實為不同的種類,因此沿海地區的群體被發表為一新種,即Lycoris insularis,作者提供的中文名稱為海濱石蒜,而根據報告中的分布地圖看來,這個新種的分布也包括了馬祖地區的族群,因此馬祖的換錦花,實則為這個新種。

至於那些換錦花與紅花石蒜雜交的個體名稱,則不受到這樣的學名變更的影響 (這些雜交個體其實也還沒有被正式的命名)。

Zhang et al. 2022. Lycoris insularis (Amaryllidaceae), a new species from eastern China revealed by morphological and molecular evidence. https://phytokeys.pensoft.net/article/90720/

多久了、我都沒變,愛你這回事、整整六年—愛不到就直接長過去之花粉管淋浴

野牡丹科 (Melastomataceae) 是被子植物中一個很大的科,約有175屬、1500-1600種植物,廣泛分布在全世界的熱帶至亞熱帶地區。本科植物的外型也很多變,包括一年生至多年生草本、灌木、小喬木等。不過談到野牡丹科,最為人所知的大概是其特殊的授粉模式,本科植物的雄蕊花葯通常孔裂,這種方式其實不利於花粉的散播,必須仰賴蜂類昆蟲停留在雄蕊上時振動翅膀,以這樣的振動頻率把花粉散出,再藉由這些蜂把花粉帶到另一朵花的柱頭上。這種授粉模式被稱之為震動授粉 (buzz pollination),除了野牡丹科外,也在其他多種植物中發現。

這種授粉方式的好處是可以降低自花授粉 (autogamy) 的機率,避免其帶來的不良影響,不過缺點也顯而易見,當你長在一個蜂類稀少的地方,那你的花成功授粉的機率就大大降低。到時候別說自交造成的不良影響,連能不能延續香火都成了問題,很多植物在這種授粉昆蟲稀缺的情況下都發展出延遲自交 (delay selfing) 的機制,讓這些花可以藉由自交產生種子,得到延續後代的保障。所謂的延遲自交指的是這些花在剛開放時為傾向異交,然而在經過一段時間後若仍然沒有授粉者拜訪,那麼這些花就會啟動自花授粉的機制,利用自花授粉的方式產生種子。延遲在這裡形容的應該是相對於閉鎖花等從一開始便是自花授粉的花而言,是直到開放後期才具有自花授粉的現象。然而野牡丹科的花朵構造特殊,雌雄蕊間的距離較長,加上花朵發育過程中兩者無法接觸,因此過去許多研究都認為野牡丹科基本上沒有自花授粉的機制,但在科學家發現兩種巴西產野牡丹科植物的授粉方式後,讓人大大改觀。

華貴草屬 (Bertolonia) 是一群包括約35種、南美洲特有的野牡丹科植物,本屬多為森林底層低矮的草本地被植物,僅產於巴西大西洋側的森林中。花為白色至粉紅色,雄蕊具有典型的孔裂花葯。許多人對這屬植物的印象,大多在於顏色多變且具有絨布質感的葉片 (可能也是中文名稱的由來),因而可見觀葉市場中流通。巴西的熱帶雨林中兩種華貴草屬植物 (B. paranaensis和B. mosenii) 被發現具有延遲自交的現象,不過就像上面說的,野牡丹科的雌蕊和雄蕊的距離之遠,加上特殊的花粉散播機制,要自花授粉的難度可說是比牛郎和織女更難 (好老的梗),不過這兩種植物的雄蕊硬是利用了非常特殊的方式,跨越這不可能的距離。

研究人員發現,這兩種植物的單朵花的開放時間大約持續一天,從每天早上4點開始,到大約6點左右花全部開放,這個時候雌雄蕊彼此還頗有距離不接觸。然而到了下午4:30左右,花朵開始閉合,這個時候雄蕊的花絲逐漸開始移動靠近花柱,直到下午7點左右,花朵完全閉合,而這個時候雄蕊完全靠在花柱上,花葯上的孔直接正對柱頭!不過僅僅這樣還是沒用,前面說過這些花粉沒有震動就休想逃離花葯的控制,只要沒辦法離開花葯,就算雄蕊直接貼在柱頭上還是沒有授粉的可能。不過花粉出不去不打緊,只要能夠把精細胞從花粉送出去就可以,這些花粉就在這個時候開始萌發花粉管 (pollen tube),藉由萌發花粉管的方式離開花葯,讓花粉管直達柱頭,把柱頭密密麻麻的包覆起來,接下來就是植物通常的授粉步驟,精卵結合,胚珠發育為種子。研究者還把這樣的現象稱為花粉管淋浴 (pollen tube shower),可能是覺得那個花粉管從花葯齊發的樣子很像從蓮蓬頭噴射的水柱吧?

除了這種近似恐怖情人的延遲自交機制外,筆者認為這個研究的另一個亮點在於過去許多這類研究著重的是花與授粉者互動的多樣性,但是這個研究卻揭示了:就算沒有授粉者的存在,自交的機制也同樣的神秘而炫目,也同樣值得我們的研究。

Passos et al. 2022 “Pollen tube shower” in Bertolonia (Melastomataceae): a new delayed selfing mechanism in flowers with poricidal anthers. doi.org/10.1093/botlinnean/boab051

註:原始研究文獻上的圖很精彩,充分展現出花粉管淋浴的樣貌,但因版權問題在此不便提供。

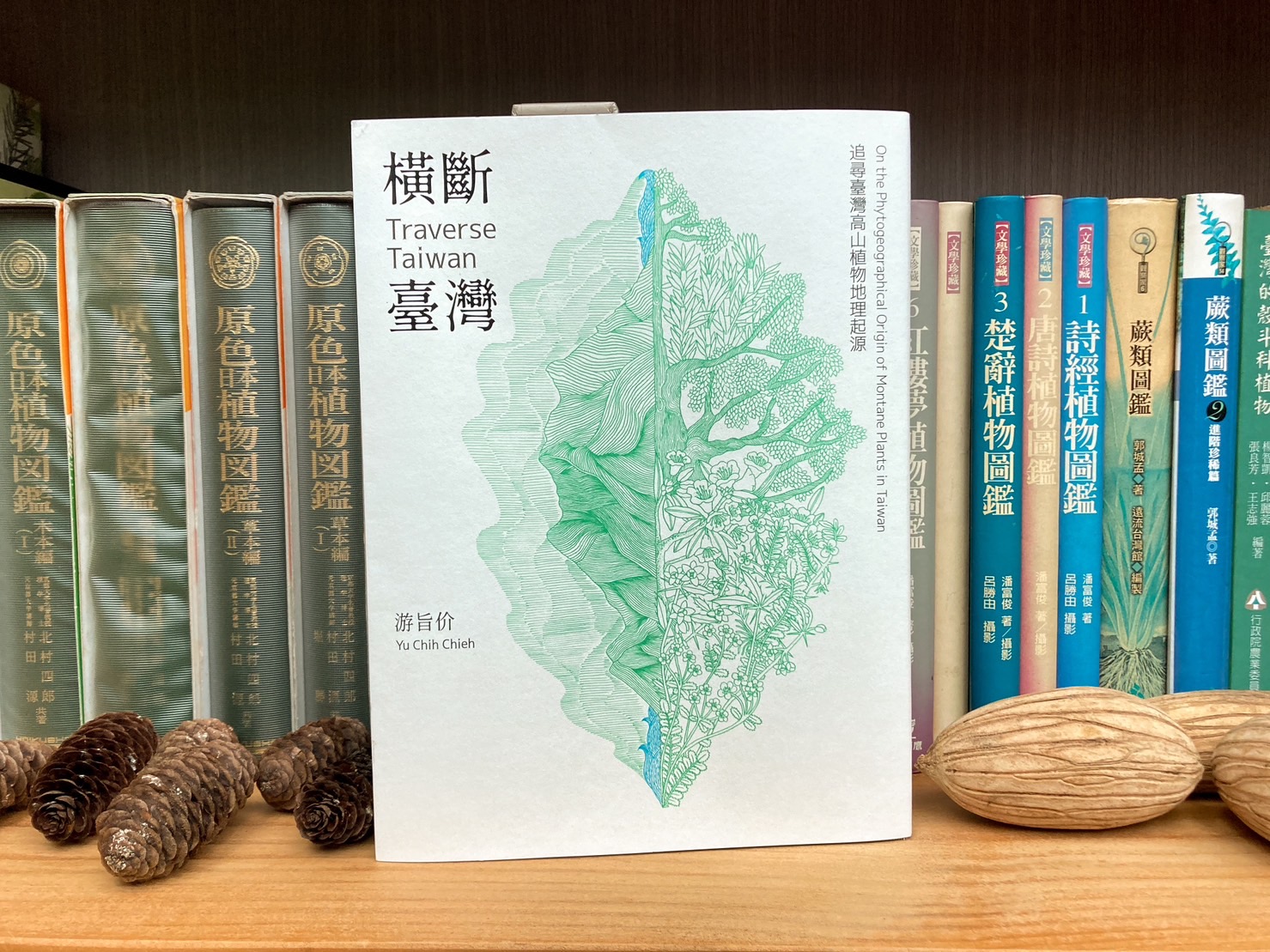

我的故鄉在遠方—橫斷臺灣

不知道正在看這篇文章的各位,是不是有玩過幾個月前剛上市的熱門電玩—薩爾達傳說 王國之淚呢?老實說,我從發售日以來沈迷至今,這個遊戲廣大的地圖、各式各樣的地形與生物,主角林克擁有各種不同的能力,可以在這片廣闊的海拉魯大地上四處探險,收集各種素材、解決謎團與戰勝魔王。不過我一邊玩這個遊戲,想到的卻是有關旨价的書稿的主題—臺灣的植物到底從哪裡來?王國之淚中,林克擁有一個特殊能力名為倒轉乾坤,可以把物體根據它過去移動的軌跡,回到特定時空中的位置。現實生活中當然不可能有如此方便的工具,不過植物研究者還是藉著許多殘留至今的線索,探求在漫長的時間裡,植物是如何起源並散布到世界的各個角落,其中當然也包括臺灣。

這種議題在生物研究中屬於一個專有的領域,名曰生物地理學 (biogeography)。這門學科主要探討的是某一類生物如何在地球漫長的歷史中出現,並且逐漸擴散成目前的分布狀況。橫斷臺灣一書要探討的主題就是,一個和臺灣又近又遠的高山國度—橫斷山,以及它與臺灣的連結。說遠,兩者的地理距離長達好幾千公里,但是它其實很近,兩者同樣都是高山國度,也令人意外的擁有相當多共同或是近緣的植物。無論如何,這個高山國度對臺灣的讀者而言是陌生的,或許遙遠的地理距離也是原因之一,不過更多的原因,可能是在於它長期掩蓋在喜馬拉雅山的陰影下。

橫斷山一詞,即使是對研究者來說,仍然是年輕的名詞。這個盤據在中國西南的廣大山地,過去的稱呼包括中國西南山地、東喜馬拉雅山等,長期以來作為附屬品一般的角色存在。然而近年的研究中,逐漸凸現這個區域的重要性。許多被認為起源於喜馬拉雅山的植物,紛紛被證明其實是起源於橫斷山;換言之,喜馬拉雅山更像是這些起源於橫斷山的植物的去向,而不是來處。然而臺灣呢?從日本時代起,就有很多學者注意到臺灣與喜馬拉雅山兩地植物的相似性,相隔甚遠的兩個地區竟然有類似的植物,令當時的學者大感驚奇,然而當時雖然發現了這個現象,但沒有提出造成這種現象的假說。近來的研究說明,其實這個和臺灣有關的地區並不是喜馬拉雅,而是橫斷山。而這樣的相似性,不僅限於某些特定的植物種類,而是遍及維管束植物的多個類群,顯然這種現象並不是特例,而是臺灣植物的一個重要的原鄉。

很多人在聽聞這本書之初,都會問一個問題:「這本書會很硬嗎」?誠然,這是本科普書,所以當然會有比較硬的知識性內容,不過在流暢的文字以及詳盡的照片輔助下,這些知識變得親民許多,就算只看書中精美的照片,仍能夠領會作者心心念念、如海一般廣大的山之國度。對於有在臺灣登山或是野外觀察的讀者,讀起來應該會感到莫名的熟悉,因為這本書寫的就是臺灣的山以及山上的植物,凡是登山都會遇見以及置身其中的那些風景。但是請小心,當你看完這本書之後,或許會不小心被橫斷山的山水以及高山花園推坑,陷入另一種登山中毒的症狀。

不過最後還是要說:作者應該可以處理一下我們的稿件了吧?

一個還是兩個科?杉科與柏科的分類之爭

杉科 (Taxodiaceae) 植物在目前的研究中,多被視為柏科 (Cupressaceae) 的一部分,對於很多習慣使用杉科的人來說,這或許是個難以接受的處理,因為過去教學中,兩個科有極大的差異,為何現在說併就併呢?兇手難道又是分子生物學研究的結果嗎?

在說明這個故事之前,我們得先回到1926年,這一年,恩格勒系統有關杉科與柏科的部分出版,這部分的著者是Pilger,而他撰寫的杉科與柏科的分類概念,就這樣被往後許多學者使用了數十年之久。從形態上看,兩者雌球花的苞鱗 (bract scale) 有相似的癒合狀態,所以主要的差別就在於營養器官上。杉科植物具有狹長且螺旋狀著生或互生的葉片;相對的,柏科植物具有鱗片狀且十字對生的葉片。不過這樣的區分方式還是有例外,例如杉科水杉屬 (Metasequoia) 植物具有對生的葉片,而產於塔斯馬尼亞的密葉杉屬 (Athrotaxis) 則具有鱗片狀的葉片。所以從形態上看來,兩者並不能非常有效的區分開來。

除了外觀相似之外,其他研究的結果也漸漸使人們懷疑杉科和柏科是否真正獨立。例如,Eckenwalder在1976年對各種針葉樹科進行形態和化學成分分析後,結果發現杉科和柏科之間的相似度高達90%,與其他科的相似度則只有29-59%。因此,他認為杉科和柏科應該合併為一個科,並建議一個新的分類系統。此外,Hart在1987年利用形態和化學成分資料進行支序學分析後, 發現杉科和柏科在演化樹上共同形成了一個有良好支持度的單系群。Price和Lowenstein在1989年也對種子蛋白質進行了免疫學研究,發現柏科和杉科在演化樹上形成一個與其他針葉樹類群明顯不同的分支,其中柏科和杉科還分別形成了5個不同的亞群,這表明杉科和柏科之間的差異是微小的。因此,這些研究結果表明,把杉科和柏科分為兩個獨立的科是不合適的。

這些研究都顯示一件事:杉科與柏科的界線並不如想像的涇渭分明,兩者之間有太多難以區分的部分,所以這樣的分類問題勢必需要修正。然而,上述的這些研究並非針對兩個科的劃界問題探討,在下進一步的決定之前,還需要更多的證據。

首先是來自於Brunsfeld的團隊在1994年的研究,這個團隊利用葉綠體的rbcL序列重建杉科與柏科的親緣關係,並且以南洋杉科 (Araucariaceae)、三尖杉科 (Cephalotaxaceae)、松科 (Pinaceae) 與羅漢松科 (Podocarpaceae) 等科植物為外群。結果顯示杉科和柏科共同形成一個支持度良好的單系群,其中柏科各屬亦共同形成良好的單系群,但杉科各屬則為並系群,所以這個結果亦支持兩者應該合併為一個科。Gadek等人也在2000年利用葉綠體的matK和rbcL序列,再度探討了這個議題,結果與Brunsfeld的研究結果相同,杉科仍然是個並系群,本研究不僅再次確認了這個事實,同時也根據研究結果,提出了廣義柏科 (Cupressaceae s.l.) 的新分類系統。

此後廣義柏科的概念逐漸被研究者接受,雖然從上述研究之後,仍然陸續有學者探討柏科的親緣關係,但是重點已經轉為探討柏科的親緣關係以及科內分類系統的調整,以及本科植物的起源與散布等議題 (例如Liu等人2022年的研究)。目前許多近期出版的圖鑑和資料也採用了這樣的分類概念,顯示廣義的柏科也正在進入到普及性的出版物中,成為植物學研究中至關重要的一個概念。此外,隨著分子生物學技術的發展,科學家們還可以進一步分析柏科與其他植物科別的遺傳序列,以更精確地瞭解它們之間的親緣關係,例如全基因組定序下的研究,或許又可以讓我們更加了解這群植物的關係,結果又可能再次改變我們對柏科植物的理解,而這就是分類學研究逐漸演進的痕跡與結果。

參考文獻:

Brunsfeld et al. 1994. Phylogenetic relationships among the genera of Taxodiaceae and Cupressaceae: evidence from rbcL sequences. https://doi.org/10.2307/2419600

Liu et al. 2022. Phylogeny and evolution of Cupressaceae: Updates on intergeneric relationships and new insights on ancient intergeneric hybridization. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2022.107606