粗榧是紅豆杉科嗎?

不管是初學者還是專業人員,應該都對於植物分類裡的科 (family) 這個位階不陌生,在記憶一種植物的名稱時,通常也會一併把所屬的科別記憶下來。久而久之,對於各科的植物形態就會大概有個印象,而可以達到舉一反三的地步了。但有的時候也會發現,有些植物的所屬科別經常改變,或是沒有固定的答案。這次要談的主角—粗榧屬 (Cephalotaxus) 就是這樣的案例。

粗榧又稱三尖杉,是裸子植物當中的一屬,分布於亞洲,擁有約7-9個物種。本屬植物長期以來在科的位階的歸屬在學者間有不同的意見,主要可以概括為以下兩種:其一是與紅豆杉、白豆杉 (Pseudotaxus) 和榧樹 (Torreya) 等屬置於紅豆杉科 (Taxaceae) 中;另一派的意見認為粗榧應該置於獨立的粗榧科 (Cephalotaxaceae) 中。長期以來,因為兩者有各自的證據與論述基礎,這兩種意見一直無法整合。分類學上存在許多這類難以歸類或多種看法皆有其理的狀況,在沒有更全面的證據出現之前,常常都只能處於兩者 (甚至更多) 並陳的狀況。

近年來高通量定序 (high throughput sequencing, 又稱次世代定序 next generation sequencing, NGS) 的技術發展逐漸成熟,使研究者能夠取得基因體 (註1) 等級的遺傳資訊。許多學者利用這項技術,試圖釐清難解的分類議題。近年來,其中的一項發展就是定序葉綠體的全基因體,並以之重建親緣關係,來解決過去難以解決的問題。葉綠體的遺傳物質長期以來都是重建植物親緣關係的重要來源之一,但過去受限於技術,僅能針對少數基因片段定序,資訊量較少,有時難以重建可靠的親緣關係,或是利用不同的片段重建的親緣關係樹彼此衝突等狀況。利用高通量定序的方式,可以取得過去百倍以上的資訊,可以較有效的避免少數片段的解析度差或是衝突性結果的缺點。

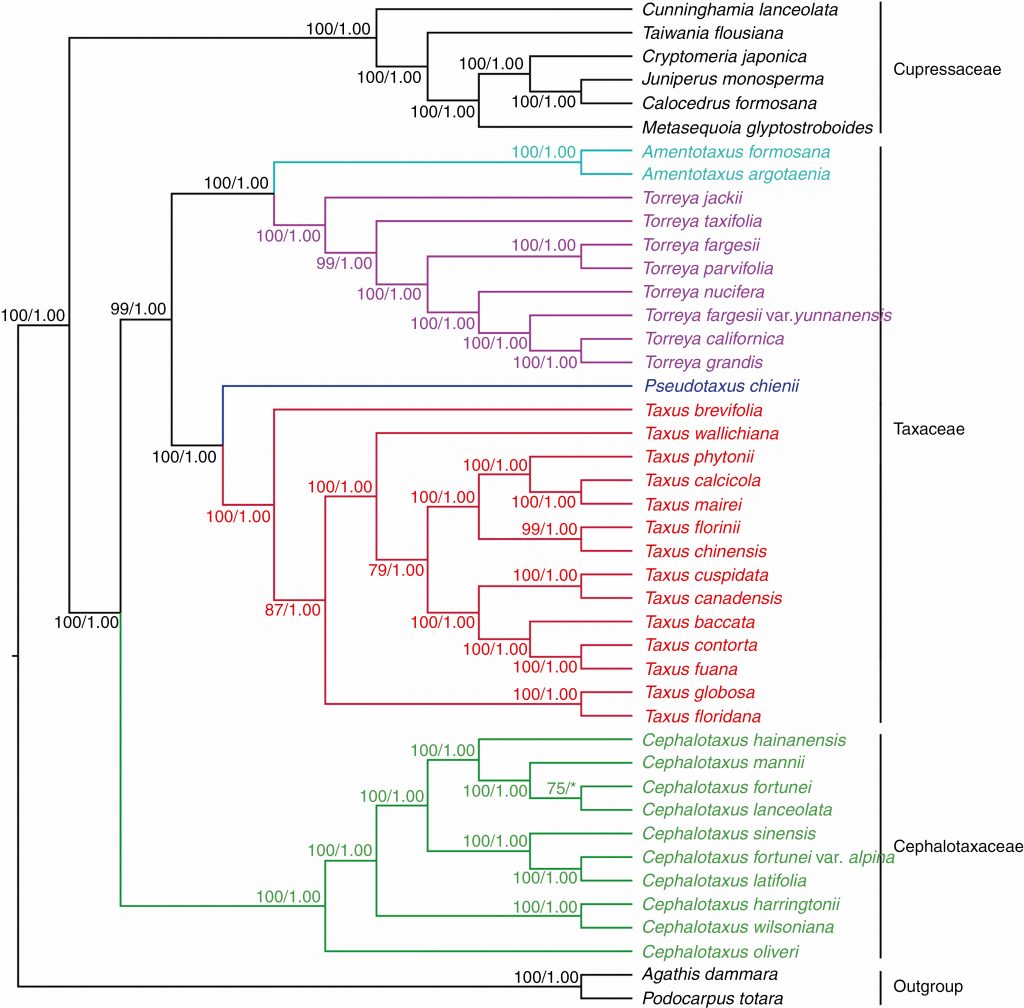

再回到粗榧的案例,研究人員採樣紅豆杉科各屬與粗榧屬植物,利用上述技術定序並重建類群間的親緣關係。結果顯示,粗榧屬獨自形成一個高支持度的單系群,並與其餘紅豆杉科各屬為姊妹群。作者並提出相應的形態差異,粗榧屬植物單一珠鱗內有2枚胚珠,而其餘紅豆杉科各屬的單一珠鱗內僅有一枚胚珠。結合以上的遺傳和形態的結果,作者認為粗榧屬應置於獨立的粗榧科,而非紅豆杉科。這個研究探討的不只是分類上的議題,還有粗榧的起源時間的探討,但在此不多加討論,有興趣的話可以參閱發表報告。

這個案例很好的顯示了高通量定序在植物分類學上的應用與可能性,這個技術的可能性當然不僅止於此,很多學者正利用這個技術挑戰過去難解的議題,但新的技術必定帶來新的科學問題,這個技術絕不會是分類學的最終解答,但正因為如此,未來仍然值得期待!

延伸閱讀:Ji et al. 2021. Plastome phylogenomics of Cephalotaxus (Cephalotaxaceae) and allied genera. https://doi.org/10.1093/aob/mcaa201

一百年前的標本可以幹嘛?

credit:© The Trustees of the Natural History Museum, London

https://data.nhm.ac.uk/object/b63a98a8-e6bb-4e7f-9c7a-ca0be0083a23

百年前的標本究竟可以做什麼呢?長期以來,標本館典藏的標本雖然在分類學的研究上佔有重要的一席之地,特別是模式標本更是凌駕於所有其他標本的地位之上。標本除了提供給分類學家進行形態學的比較研究外,比較為人熟知的功能包括長時間尺度上的物候調查、物種的分布紀錄、某地區的生態功能指標等,多半是從標本本身的狀態與紀錄提供的時間、地點等資訊延伸而來的應用。

過去基於技術與知識的限制,加上認為標本館的保存方式相對不利於遺傳物質的完整性,所以對於從標本館的標本中取得遺傳物質來說,並不受到青睞,儘管標本館的館藏量常可在短時間之內提供相當的材料量,但研究人員仍對它們興趣缺缺。近幾年由於技術的發展,使得從臘葉標本中抽取一定品質的DNA甚至RNA成為可能的事,利用這種方式取得的DNA或RNA通常稱為古DNA (ancient DNA) 或古RNA (ancient RNA)。這些研究人員取得遺傳物質的範圍比想像中的還要廣,除了臘葉標本外,只要是可能留有目標物種遺傳物質的保存方式,他們可能都會試試試看。

不過這樣的研究方式,在植物分類學的應用狀況如何呢?今年有個研究為我們一個提供相當好的案例:

來自非洲的案例

禾本科 (Poaceae) 的蘆竹亞科 (Arundoideae) 是一個分類相當混亂的類群,這可能跟過去許多研究中,將難以歸類的種類都放到其中有關,也因此,這個亞科也曾被戲稱為垃圾桶 (dustbin group)。但過去幾年來的研究,隨著相關研究的進展,除了兩個非洲的種類外,該亞科中的親緣關係也逐漸地被解開。這兩個非洲的種類分別是Leptagrostis schimperiana和Piptophyllum welwitschii。這兩個種類都是單型屬,也就是屬內僅有這個種,所以也沒有其他近緣種可供比較,加上兩個種類最近期的採集紀錄距今都長達150年以上,顯示野外材料的難以取得。由於野外材料的不可得,研究人員試圖從這兩個種類的模式標本裡取得DNA,並利用高通量定序的方式取得葉綠體基因組的訊息,整合其他蘆竹亞科的種類,重建親緣關係樹以闡明兩個種類的地位。

結果可以說是順利也不順利,怎麼說呢?研究人員成功的定序了Leptagrostis schimperiana的葉綠體基因組並建構了親緣關係樹,但另一個種類Piptophyllum welwitschii就沒有成功取得相關資料。所幸,研究人員還檢視了51個形態特徵,並利用最大簡約法 (maximum parsimony) 重建了基於形態上的親緣關係樹。就L. schimperiana的狀況來說,不論是遺傳或是形態的親緣關係樹都指出本屬應該屬於Crinipedeae族,另一方面,雖然P. welwitschii僅有形態資料,但根據形態資料重建的親緣關係樹仍指出該屬也是Crinipedeae族的成員。自此,這兩個懸宕150年的屬在蘆竹亞科中的分類地位終於獲得證明。

這個案例很好的提供了古DNA在植物分類學上的應用,但由於個別標本館保存狀況的不一致,使得能否順利取得相關資料仍有很大的變數。即使如此,我們仍可想像該技術在未來對於植物分類學研究的影響。

本文原於2021.6.11刊登於同名專頁

延伸閱讀:Systematics of extinct grass species resolved with sequencing of 167-year-old herbarium specimen

參考文獻:Hardion et al. 2021. Plastome sequencing of a 167-year-old herbarium specimen and classical morphology resolve the systematics of two potentially extinct grass species. Botanical Journal of the Linnean Society 195:115-123.